白須美紀

古くて新しい、洗練の和紙文具

尚雅堂

[What A Wonderful Paper World vol.7]

日常を豊かにする、現代の和紙文具

京都には数多くの伝統工芸品があるが、そのなかでも文具好きの熱い注目を集めている紙モノ工芸品がある。

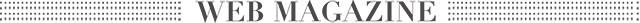

「ginger」というブランド名の紙箱や和綴じのノートだ。一見するとヨーロッパの文具かと思うほどモダンでシック。しかも職人が手刷をした友禅和紙が使われているため、模様や柄もふつうの印刷にはない存在感をたたえている。

この「ginger」を生み出しているのが、「尚雅堂」という製造卸の会社だ。商品は全国の文房具店に置かれているが実店舗はなく、「ginger」を掲載した専用オンラインショップも制作中であるため、すべての製品をまとめて見ることはまだ難しい。だが、展示会やイベントなどに訪れるとラインナップを見ることができ、完成度の高い世界観に思わず胸が高鳴る。事実わたしがはじめて「ginger」ブランドに出会ったのも、京都のホテルを借り切って行われる工芸の展示会だった。シックな「ginger」ブランド以外にも、魅力的な和紙文具がたくさん並んでいて、飛ぶように売れていた。

「尚雅堂は父が昭和39年に創業した会社で、書道用の色紙や短冊、和綴じ本を製造卸しています。もともとは真っ白な和紙製品が主力なんですよ」

と2代目社長の松尾安浩さんは言う。「ginger」をはじめとするヒット商品の仕掛け人だ。

松尾さんが会社を継いだとき、書道人口はすでに減少をはじめていた。すぐにどうこうという問題はなかったものの、危機感はぬぐえない。どうしたら商売を続けられるかを考えた末、限られた分野の人たちだけでなく一般の人に向けて製品を発信することを決意したという。

「今までだと、和紙の商品といえば民芸品か京みやげか、大掛かりなアート作品しかありませんでした。それはそれで魅力的ですが、日常とは別世界のものですよね。それよりもわたしたちが普段づかいできるリアルな製品をつくりたいと思ったんです」

そして松尾さんは、同じ危機感を抱く京都の伝統工芸関係の仲間と行動を起こす。当時はまだ工芸界と縁遠かったデザイナーやプランナーといった職種の人々と新製品の開発をはじめたのだ。今から15年前のことだ。

それまで書道用品の営業をしていた松尾さんにとり、商品開発は未知の領域。分からないことばかりで、試行錯誤の連続だった。なんとか完成した製品は一部に高い評価を受けたが、残念ながら特別売れるところまではいかなかったという。だが結果的にこの挑戦が、その後の尚雅堂の方向性を決定づけることになる。

「あのとき、わたしたちの和紙製品を日常に使ってもらえる糸口をみつけたんですよ。ひとつの可能性を見出した感じです」

しかも、同じ取り組みをしていた仲間のなかで、組紐会社がヒット作を生み出したのだ。「世の中のニーズを満たす良いものが生まれたら、ちゃんと売れる」と、仲間の成功は教えてくれていた。そこから尚雅堂の挑戦の日々がはじまった。

新製品をつくり、届ける努力

尚雅堂のオンラインショップを覗いてみると、楽しい和紙文具がたくさんみつかる。ブロック型の色紙をはじめ、蛍光色のキュートな千代紙や和紙テープなど、乙女心をくすぐるポップでカラフルな製品も多い。こうした新感覚の和紙文具を生み出す一方で、松尾さんはそれらの販路開拓に勤しんだ。通常の営業だけでなく、展示会や商工会の販路開拓事業などに出展し、先代から付き合いのある顧客以外の取扱店を見つけていった。

「とはいえなかなか難しくて。『褒めてくれるだけでなかなか買うてくれへんなあ……』なんてぼやいてたんですよ」

くさらず諦めずに5〜6年地道に活動を続けているうちに、大手小売店への文具ルートが構築された。ひとつひとつやってきた新しい挑戦を、取り扱いしてもらえるようになったのだ。これまでずっと書道分野では入れなかった企業だった。

「他社と同じ商品だと、どうしても価格や今までの付き合いありきになってしまいます。それを打破できたのは、商品の個性や特性を認めてもらえたからでしょう」

そこからは少しずつ他のお店にも取り扱いが広がり、今ではオリジナル品のオーダーも来るようになった。和綴じのメモ帳は、高級ホテルの部屋の備品にも採用されているという。昨今のブームで、御朱印帳の人気も高い。OEMも積極的に受け入れており、和綴じの製本のみも相談に乗ってくれるという。

自社ブランドへの挑戦

そして現在、最新の取り組みとなるのが「ginger」だ。尚雅堂はじめての自社ブランドで、コンセプトは男性に向けた和の文具。和綴じのノートや紙箱など形は尚雅堂の定番品なのだが、手染めの友禅和紙の文様がスタイリッシュで、新しさを感じさせる。

問屋に卸す場合は自分たちで売り先のコントロールはできない。しかし「どの店にどのように展開するかまで関わっていきたい」との思いから、自社ブランドを立ち上げたという。意外にも「ginger」の顔であるモダンな友禅和紙は、昔からある型紙を使っているのだそう。配色だけでここまで雰囲気が変わるとは驚きだ。

「ずっと開発を手伝ってくださっているグラフィックデザイナーの藤原泉さんが、今回の配色も手がけてくれました。かなりの色数をテストしたんですよ。そのかいあって納得できるものが生まれました」

銀座にある文具店で「ginger」商品を見つけた海外の顧客から連絡があり、ヨーロッパのミュージアムグッズも製作するようになったという。日本ならではの質の高い和紙と加工、和洋を超えたモダンな意匠は、海を越えて愛されている。

「日本の良いものを日常に使ってもらいたい、という思いが強くあります。広く使ってもらえることで、職人さんたちのモチベーションもあがりますし。そうでなければ良いものは生まれてきませんから」

印象的な友禅紙に目が行きがちだが、実は尚雅堂の紙や加工も京都の工芸品らしく端正だ。「京都であることは意識しています」という松尾さんが思い浮かべるのは15年前一緒に挑戦をはじめた仲間たちのこと。「工芸仲間に恥ずかしいことはできません。皆から『やっぱりちゃんとしてるね』と思ってもらえるようなものづくりがしたいですね」

松尾さんは「常に強いものを出すことが大切」だと言う。強いものとは、商品そのものの魅力のことだ。見た目、インパクト、佇まい。そして一目でわかる高い品質と機能性。側に人がいて説明をしなくても、売れる物は品物が見る人に雄弁に語りかけてくれるのだ。それは、一つの商品が文具店で見初められ海外に販路が広がったことに象徴されているだろう。

メーカーも作家も職人も、ものづくりの人たちはみな「ヒット」を欲している。「ものはいいのに売れない」というのもよく聞く話だ。松尾さんのお話には、その悩みへの答えがあるように思えた。

他にない新しく力のあるものをつくり、販路を開拓する努力を続けること。

至極当たり前のことなのだけど、結局近道は無いのだろう。事実「ginger」は思いつきのアイデアではなく、松尾さんの15年にわたる奮闘の日々の成果なのだ。そしてその積み重ねがあるからこそ尚雅堂の足腰は強く鍛えてられていて、また新しく魅力的な製品を生み出すパワーを秘めている。「ginger」のオンラインショップでの販売も少しずつ始めるという。これからの展開にも注目だ。

尚雅堂