貴重な型紙で生み出される唯一無二の京染和紙

浅井長楽園

「型染め」と「型刷り」

浅井長楽園の京染和紙を手にしてみると、その唯一無二の存在感から目を離すことができなくなる。

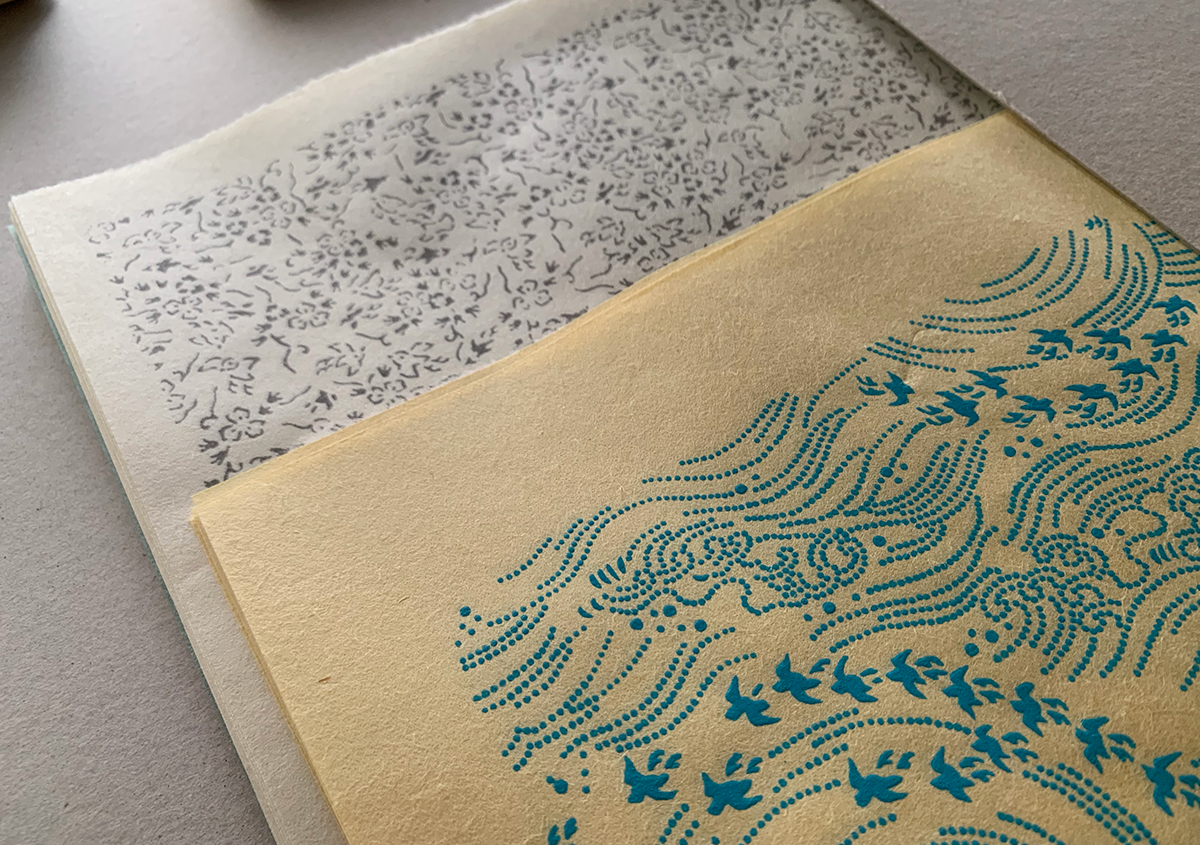

少しざらりとした素朴な手ざわり、厚みを感じる色とそのクリアな発色。なつかしく、けれどどこかモダンな和の紋様。手作業で模様をつけた紙であることは同じだが、木版画ともシルクスクリーンの千代紙ともどこか趣が違う。

京染和紙は、大きく2種類に分けられる。一つは、防染糊で先に型染した和紙に色をつけた後洗い流す「型染め」。もう一つは色和紙に型で金泥や色を刷る「型刷り」だ。その違いについて、浅井長楽園の主である浅井吉弘さんが教えてくれた。

「型刷りは型のくりぬいた部分が刷られるため、金泥や顔料が模様部分になります。つまり模様の部分に色がつきます。一方型染めの場合、模様は糊で防染されるので、完成した後は模様の部分が白くなります。使用する紙はすべて手漉き和紙ですが、それぞれ違う産地から工法にふさわしい紙を取り寄せているんですよ」

一方型紙はどちらも同じで、友禅着物の染めに使われる型を使う。スクリーンも一部あるが、ほとんどは柿渋で補強した和紙に職人が模様を手彫りした伊勢型紙だ。紙だけのものや木枠を取り付けたものが300近くあり、そのどれもが初代である父親の吉朗さんから受け継いだものなのだそう。

「父はもともと佐野紙芸という京友禅の型紙屋さんで働いていたんです。その会社で友禅型を紙に刷った作品集の企画と制作を担当することになり、染めの研究や型彫りの修行もしたそうです。そして佐野紙芸さんが伊勢型紙の業務から撤退されるときに型を分けてもらい、型染紙の工房として独立しました」

話を聞いて改めて納得するが、浅井長楽園の京染和紙は、麻の葉やよろけ縞、七宝や青海波、桜や菊や紅葉など、着物の模様にありそうな柄が揃っている。独立当初は紙人形ブームで、人形たちの着物や帯の素材としてたくさんの注文があり、制作するはしから売れていったという。農業移住のためブラジルに渡っていた浅井さん夫婦が京都に戻ってきて工房の後を継ぐことにきめたのは35年ほど前のことで、父吉朗さんが病で倒れたのがきっかけだったという。紙人形のブームが去ってからも、浅井長楽園の美しい染和紙は変わらず多くの人を魅了しており、得意先から注文が入ってくる。

また、浅井長楽園の強みはもうひとつある。それは浅井さんの妻とし子さんがつくる茶缶やポチ袋などのアイテムだ。工房を訪れて買い物を楽しむことができるが、オリジナルアイテムがここまで揃う紙染の個人工房もなかなかない。とし子さんによれば紙とアイテムには相性があるのだそう。

「小物に使うのは、すべて『型刷り』和紙です。『型染め』はしっかり顔料が乗っていて発色も美しいのですが、そのぶん触りすぎると手に顔料が移り、作品を汚してしまうんですよ。細かなお細工をするなら『型刷り』、うちわにしたり、フレームにいれたり、ランプシェードに使うなら『型染め』がおすすめです」

もとはといえば、「浅井長楽園の紙をもっと使ってほしい」という思いから小物づくりを始めたそうだが、その仕上がりはクオリティが高く百貨店やギャラリーでも長く販売を続けてきた。小物をきっかけに紙を買うようになったお客様も多いというから、とし子さんが手がけるアイテムは浅井長楽園の販路を広げ、ファンを獲得してきたのだろう。

ていねいな仕事が繊細な美を引き出す

浅井長楽園の工房は、2階に染め場があり、1階に染料や糊を調合したり、糊を洗い流す水場がある。

浅井さんによれば、「型刷り」の工程は、比較的シンプルだ。越中で手漉きされた色和紙に、型紙を載せて木のスクレーバーや小さなコマべらを使って金泥や顔料を刷っていく。色材の粘度や濃度を均一にすることも大事だが、もともとの紙にチリが入っていないかなど紙自体の精度も重要で、事前のチェックや掃除が欠かせないという。

一方、手間暇かかるのは「型染め」だ。

「糊を置いて乾かし、顔料で染めて乾かし、それから水で糊を洗い落としてまた乾かすので、『型染め』は『型刷り』の3倍手間がかかるんですよ」

「型染め」では、糊を置く前にまず一晩水に浸けた大豆をミキサーにかけ、絞った呉汁を塗る。呉汁は色を均質に、さらに染まりやすくする助剤となるのだが、紙だけではなく染物にも活躍する昔ながらの知恵だ。次は糊置き。糊は季節によって粘度を調整するのに技がいる。この調節を間違うと均等に糊が置けずムラになったり、ひどいときは型に糊がつまって貴重な型紙を傷めてしまう。

糊が乾いたら、刷毛を使い紙全体を顔料で染める。そして染めが乾いたら糊を落とす水元の作業だ。染めた紙を水に浸して糊をふやかし、最後はシャワーで落とす。

すべての工程を拝見して何より印象に残ったのは、浅井さんのていねいな仕事ぶりだった。紙や型紙を繊細に扱い、作業が終わるたびに一つひとつ丹念に道具を洗い、乾かす。

「道具に不具合があると、そのまま染めの仕上がりに直結するんです。紙を染めるときも糊をふやかすときも、物の様子をよく見てそれに合わせて仕事をしていますね」

刷りや染めの作業机は明るい窓の下にあり、細かな部分まで目視できるようにしてあった。傍にあるスピーカーからゆったりとしたテンポのラテンミュージックが流れているのが、ブラジル帰りの浅井さんらしい。

「スクリーン型のほうが紙より頑丈なのですが、紙の型の方が仕上がりに味があり、手触りも違うんですよ。紙の型紙は脆く、伸び縮みもあるので刷るのが難しい。今は型をつくる職人さんも減ってしまったので、家の型紙を手入れしながら大切に使っています。型染め和紙は芸術性高いものを量産でき、比較的手に入れやすいのが良いところです。欲しいと言ってもらえる限り、続けていきたいですね」

工房にある伊勢型紙は、いずれも江戸末期から明治、大正にかけてのものだそうだが、全く古びた印象はなく、むしろモダンに感じるものもあるほどだ。ほかの染和紙にはない洗練は、意匠の良さはもちろんだが伊勢型紙の彫りの確かさも一役買っているのかもしれない。そう思っていると1983(昭和58)年に発行された『京都手仕事のうた』(京都新聞社)という本に、初代吉朗さんのインタビューがあるのを見つけた。そこで初代は

「大きい型は刀の切れ味が今一つすっきりしないんです。型と柄の美しさにほれ込んでやっているものですから、大きい型には切り替えたくないんです」

と語っていた。

やはり伊勢型紙の高い技術が、浅井長楽園がつくる京染和紙の美しさの原点なのだろう。そして浅井さんが、一つひとつの道具や素材をていねいに扱い繊細な作業を積み上げていくのも、型紙の良さを最大限に引き出すためなのだ。浅井長楽園の唯一無二の和紙は、明治から昭和にかけての伊勢型紙をつくった職人たち、染めてきた浅井さん父子の、時代を超えた職人技が重なって誕生している。