平和紙業株式会社

コースター用紙を考える②

様々な用途に使われるコースター用紙ですが、やはり一番多く使われるのが、グラスの下に敷かれるコースターです。「COASTER」はそもそも〝滑降用のそり”とか、〝敷き皿“とかの意味を持つ言葉です。絶叫マシンのジェットコースターや、ローラーコースターと、元は同じ意味を表す言葉で、下に敷くものを表していることが、何となく分かります。

さて、多くの方はお気づきだと思いますが、紙製のコースターは、丸型、角型があるものの、その大きさは、ほとんど同じで、丸型なら直径90㎜、角型なら1辺が90㎜の寸法です。

もちろん、これより大きいものも小さいものもありますし、丸型、角型以外の形のものもありますが、普段よく目にするコースターと言えば、この大きさがほとんどです。

では、何故、90㎜が規準になっているのか?と、疑問に思うのですが、明確な答えは分かりません。

分からないので、私見としていくつか考えてみました。

1. 乗せるものにサイズを合わせた。

これは、グラスの底面の寸法から考えてみたものです。

一般的なグラスの底面は、60㎜~80㎜位が多いことが一因ではないかと思い、あれこれ調べていると、ワインのテイスティンググラスには、国際規格があって、底面の寸法は直径65㎜±5㎜となっています。

また、ワイングラスの底面の寸法は、直径70㎜~85㎜程度が一般的なサイズ。

ビールジョッキも、中ジョッキサイズであれば、75㎜~80㎜程度が一般的。

さすがにメガジョッキは100㎜を超えたりしますが…。

つまり、概ねのグラスが90㎜サイズに収まることになり、妥当な寸法だと思われます。

2. もともとの紙のサイズから決めた。

菊判(636㎜×939㎜)から直径90㎜の丸型を抜こうと思うと、菊判1枚から56枚のコースターが取れ、90㎜の角型を抜こうと思うと、48枚のコースターが取れます。極力紙を無駄にせずに済むことから、この90㎜という寸法が採用されたのかもしれません。

そして、この90㎜寸法を、より効率的に無理なく作るための寸法として、600㎜×800㎜という寸法が考え出されます。この寸法からだと、丸型、角型共に、48枚取ることができます。(図1、2)

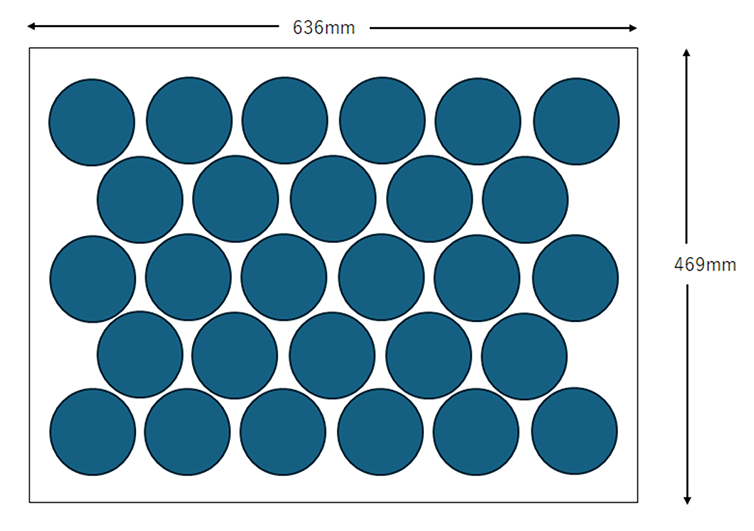

(図1)菊判(636×939㎜)の半裁から、直径90㎜のコースターが28枚取れます。

28種類の図柄を印刷すれば、一度に28種類のコースターが出来ることになります。菊判1枚から、56枚のコースターを作ることができます。

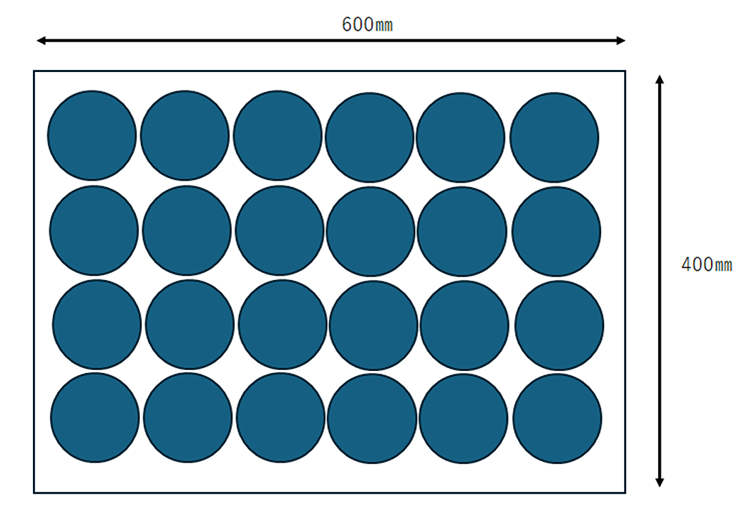

(図2)600×800㎜の半裁から、直径90㎜のコースターが24枚取れます。

こちらは、一辺が90㎜の正方形のコースターも同様に24枚取れることになります。このサイズからは、1枚で48枚のコースターを作ることができます。

3. 90㎜にヒントがあるのでは。

90㎜と聞いて、頭に浮かぶのが、尺貫法です。1寸≒30㎜ですので、90㎜は、3寸となります。

昔の寸法は、職人の中では今でも生きていて、住宅などは、メーター法と並行して、尺貫法が用いられています。例えば、畳一畳は、900㎜×1,800㎜≒3尺(30寸)×6尺(60寸)ですし、一坪は、6尺×6尺となります。

キリのいいところで、3寸(90㎜)ありきで、寸法が決まったことは否定できません。

丸型90㎜、角型90㎜ともに、コースターの一般的な大きさですが、その理由は、全く分かりません。

何か効率的な要素があれば納得もできるのですが、その糸口すらつかめませんが、多分、上記のような要素が絡み合って誕生したものと思われます。

紙製コースターは、厚みも特徴の一つです。

紙製コースターは、グラスについた水滴を吸収する役目も必要なため、主に使われるのが、0.4㎜~2.0㎜程度の厚みです。私共の常備しているコースター用紙も0.5㎜、0.6㎜、0.8㎜、1.0㎜と、かなり厚いものを揃えています。

水滴を吸収することによって、袖口を濡らさないという実用面と共に、お店の名前などを印刷することにより、お店自体の付加価値を高める効果もあります。

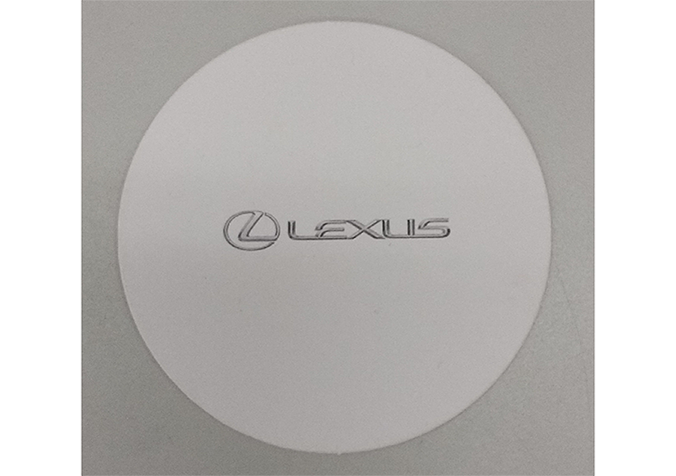

ほんの少しの心配りや、さりげないひと手間で、お店の印象も変わってきます。たかがコースター、されどコースターです(写真1)。

(写真1)高級車を扱う店舗でも、接客用にコースターを使用しています。

ロゴマークだけの印刷ですが、車のオーナーにとっては、こうした心遣いが、所有感を高めることにつながります。

また、コースター用紙ではありますが、厚みがあり、密度が低いため、活版印刷などにも向いています。

名刺やショップカードなども雰囲気のあるものに仕上がります。

特Aクッションを利用した名刺も、とても感じのいい雰囲気に仕上がります。

https://cappan.co.jp/archives/13288

https://cappan.co.jp/archives/13192

昨今ではノベルティー向けにも需要が高まりつつあり、コースター向け以外の用途が広がりつつあります。

面白いところでは、移転案内を、コースターとして利用するなど、使い方次第で、その用途は広がっていきます(写真2)。

(写真2)弊社のお客様の移転案内です。

机の上に置かれることで、認知度を上げるとともに、実用的でもあり、なかなか捨てられないものとなります。

コースター用紙という名前に惑わされず、是非面白い使い道を探してみてください。

(図1)菊判(636×939㎜)の半裁から、直径90㎜のコースターが28枚取れます。

28種類の図柄を印刷すれば、一度に28種類のコースターが出来ることになります。菊判1枚から、56枚のコースターを作ることができます。

(図2)600×800㎜の半裁から、直径90㎜のコースターが24枚取れます。

こちらは、一辺が90㎜の正方形のコースターも同様に24枚取れることになります。このサイズからは、1枚で48枚のコースターを作ることができます。