生田信一(ファーインク)

「世界のブックデザイン2023-24」展に行ってきました

筆者は、東京都文京区にある印刷博物館 P&Pギャラリーで行われた「世界のブックデザイン2023-24」展に伺いました。この催しは、世界中の優れたブックデザインの書籍が一同に集められ、日本の書籍は、日本書籍出版協会・日本印刷産業連合会が主催する「造本装幀コンクール」で入選した作品が展示されます。

この展示の見どころは、来場者が受賞した本を手にとって、じっくり眺めることができることです。書店では、高額な本や写真集などは、本が傷むことを嫌って中身を見れないことが多いのですが、この企画展では梱包を外して、中身をじっくり確認することができます。

毎年訪れる企画展で、今年も楽しみにしていました。今年のブックデザインのトレンドはどうなっているのか気になります。さっそく覗いてみましょう。

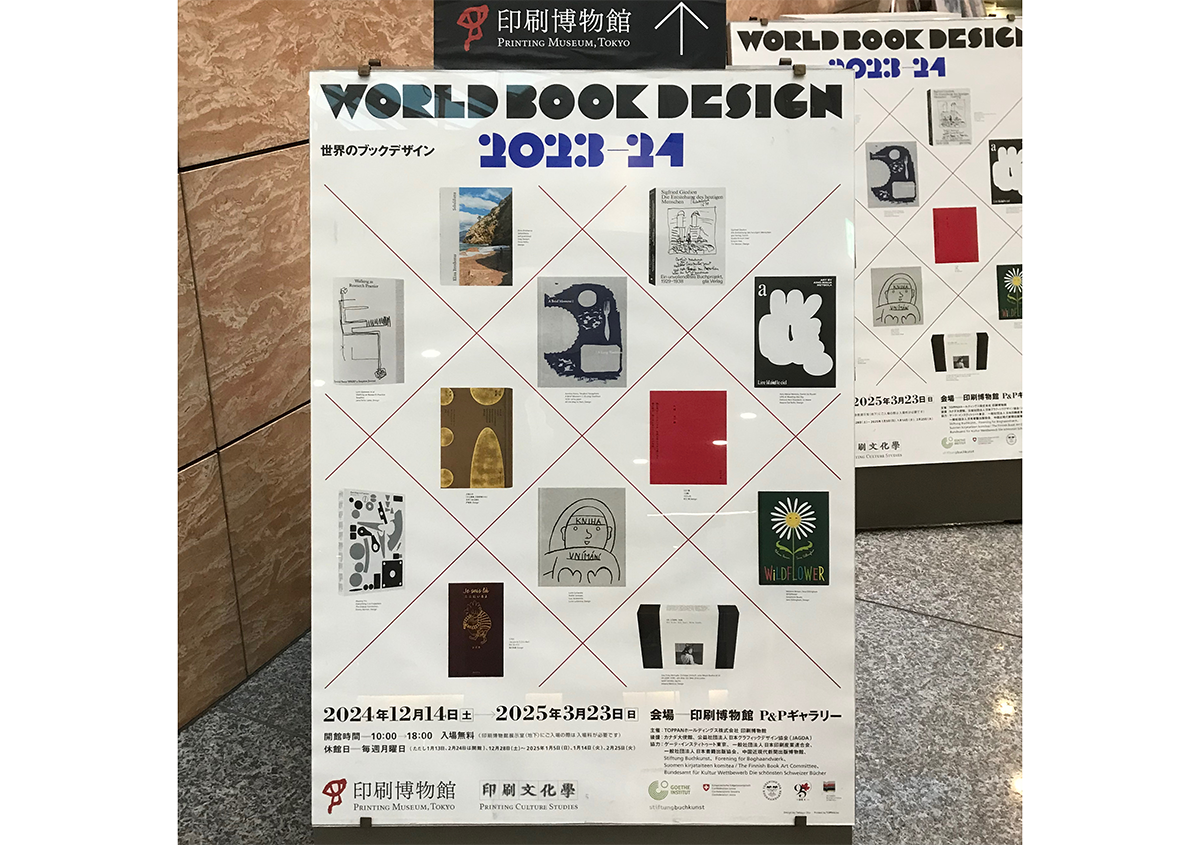

第57回造本装幀コンクール 受賞作品

第57回造本装幀コンクールの受賞作品が決定いたしました。審査会が2024年6月4日に行われ、応募総数 185者327点の中から、受賞作品が決定しました。受賞作品のリストは以下の通りです。

受賞リスト: ダウンロード(PDF)

→https://www.jbpa.or.jp/zohon/pdf/zouhon57.pdf

これら受賞作の中から、3賞(文部科学大臣賞・経済産業大臣賞・東京都知事賞)の受賞作やそのほかの入賞作、出版社による作品紹介ページ、審査員のコメントをWeb上で見ることができます(写真1)。造本設計についてはムービーで紹介されているので、会場に行けなかった人にとっては貴重な情報源になるでしょう。

受賞者動画は以下の通り

→https://www.jbpa.or.jp/zohon/zohon-winning.html

(写真1)第57回造本装幀コンクールの受賞作品をムービーで閲覧できます。

審査の経緯や審査員の方々のコメント、製本仕様や制作者のクレジットは、特別に編纂された冊子『57th JAPAN BOOK DESIGN AWARDS』で読むことができます(写真2)。

(写真2)冊子『57th JAPAN BOOK DESIGN AWARDS』。

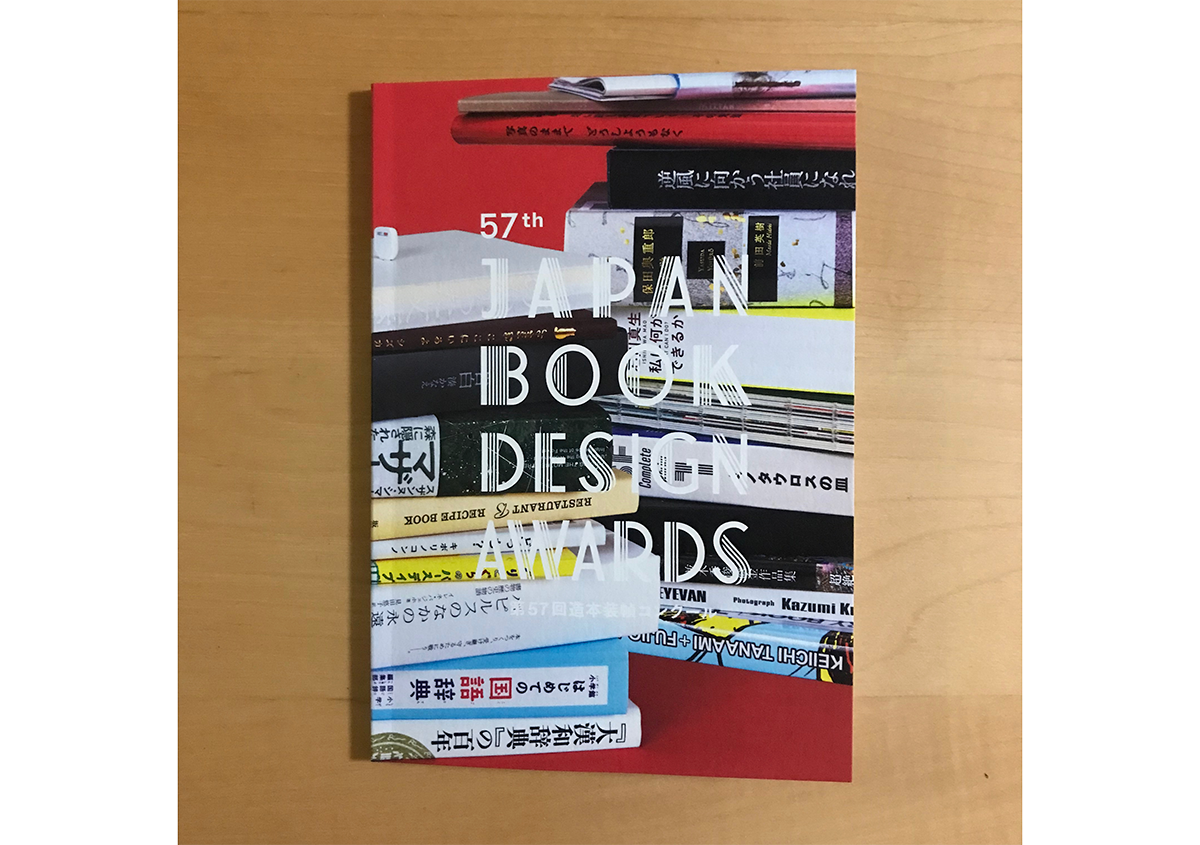

展示会場となる印刷博物館では、2024年12月14日(土) ~ 2025年3月23日(日)の期間に展示会と関連セミナーが催され、多くの来場者が足を運びました(写真3)。

(写真3)印刷博物館入口に掲示された「世界のブックデザイン2023-24」展ポスター。

「第57回造本装幀コンクール」の3賞(文部科学大臣賞・経済産業大臣賞・東京都知事賞)

以下では、「第57回造本装幀コンクール」の3賞を紹介しながら、筆者のコメントなどをまとめました。

文部科学大臣賞『Je suis là ここにいるよ』出版社:月とコンパス、装幀家:坂川朱音(朱猫堂)

■コメント

受賞作品の『Je suis là ここにいるよ』は、絵本の本文ページの中にトレペを挟み込んだシンプルな作りの本です。トレペは半透明なので、下地のイメージを透過させたり、白インキでオペークして半透明にすることもできます。

筆者は、ZINEのような小出版物が好物なのですが、トレペは紙の本にプラスアルファの仕掛けを作りたいときの格好の素材になります。利用法はさまざまで、本の表紙やカバー、帯の素本に利用したり、本文ページの中に挟み込んだりと、さまざまな方法で利用することができます。

受賞した本作は、ペットを失った主人公の悲しい思いが主題になっています。亡くなったペットの姿が、幻のように突然現れるしかけに驚かされます。こうした心情は、ペットを愛する方に共通する気持ちだと思います。

トレペでイメージが見え隠れするしかけはシンプルで、最小限の構造ですが、ページをめくるたびに現れる視覚効果はとてもよくできていて、試作品を作りながらトライ&エラーを何度も繰り返したことが想像できます。私は、何度もページをめくり、その視覚効果を確かめました。

昨年、東京都文京区のブックハウスカフェで行われた作者によるトークイベントでは、原案の「ココニイルヨ」が生まれたきっかけや、ボローニャ・ブックフェアでダミーを持ち込んだ時のエピソード、ベルギー版がどのように生まれ、日本語版ではどんな点に磨きをかけたのか、等々のお話が披露されました。

リンク→https://bookhousecafe.jp/exhibition/content/1233

経済産業大臣賞『心臓』(出版社:ふげん社、装幀家:町口覚)

■コメント

毎回のことですが、装丁家の町口さんがデザインされる写真集やアートブックはとても魅力的で、感動や驚きを与えてくれます。私もこれまで何冊かの書籍や写真集を購入し、多くのことを学ばさせていただきました。町口さんは、印刷やデザイン、製本に関する経験が豊富で、印刷・製本の現場で数々の実験を試み、アイデアを形にしてきました。

ここで紹介する写真集『心臓』は、写真を愛する気持ちがそのまま本のタイトルになっているように思えます。本書のカバー全体を覆う赤が印象的で、本書のテーマカラーになっています。本体には写真のみが収録され、テキストはカバーに印刷されています。また、本体とカバーの間にエアーが入り、まるで心臓のように脈打つ構造になっている点も本書の大きな特徴です。

本文ページの三方(天・地・小口)の断面は、赤い紙が毛羽だったように現れています(この加工法は「ファイバーラッファー」と言います)。さらに背には、透明なPUR糊が露出し、その糊には赤い紙片が混ぜられています。製本加工を知り尽くした町口さんらしいアイデアとしかけです。

PUR製本は比較的新しい製本技法です。PURの糊は強度・耐熱性に優れ、本の背に糊を薄く塗布して背を固めることができるので、ページを180度開いた状態で閲覧できるメリットがあります。そのため、写真集や美術書、教科書などの分野で採用される機会が増えています。

Youtubeムービー「「ふげん社写真賞」選考委員の町口覚さんに聞いてみた」で本書が紹介されているので、ご覧になってください。

リンク→https://www.youtube.com/watch?v=I6WbphMKXZI

東京都知事賞『鍵のかかった文芸誌』(出版社:菊池拓哉、装幀家:o-flat inc.)

※第57回造本装幀コンクールにて、東京都知事賞、日本印刷産業連合会会長賞をダブル受賞

リンク→作品紹介ページ

■コメント

本書の編集後記では、「「鍵をかけて大切にしまっておきたい物語を書いてください」というお題のもとに、小説家と漫画家、そして詩人が、力を尽くした言葉を紡ぎました。ぜひ、鍵を開けて、とっておきの物語をご堪能下さい。」と語られています。本に鍵をかけて提供したいという制作者の思いが伝わります。おそらく、とっておきの言葉が詰まっているのでしょう。

本書は並製本のシンプルな様式ですが、本書に込められたコンセプトと仕掛けに驚かされます。仕掛けは、本の中央に位置する、特注で制作されたスズ合金の鍵と鍵穴です。鍵穴は本書全体を貫き、鍵穴を覗くと、切り口がぴったり揃って製本されていることに驚かされます。穴は全ページに現れますが、本文の文字を避けるように慎重に空間を選んで開けられています。

背の寒冷紗が剥き出しになっており、そこにタイトル文字がシルク印刷されています。背は透明なので、本文ページの3色の色が重なっているのがわかり、清々しい印象を与えます。

特装本の世界

特装本とは、通常の書籍より上質な装丁・編集が加えられた書籍を指します。限定部数で製造され、頒布価格は通常仕様のものとは異なる場合が多いです。近年は、「愛蔵版」という言葉のほうがなじみやすいかもしれません。コミックなど幅広く流通する書籍では「愛蔵版」と銘打ち、一般の書籍よりも上質な仕様であることをうたっています。

「第57回造本装幀コンクール」の中から、特装本の世界をのそいてみましょう。

日本書籍出版協会理事長賞 生活実用書・文庫・新書・コミック・その他部門『藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 愛蔵版1』(出版社:㈱小学館、装幀家:名久井直子)

■コメント

筆者が個人的に一番引かれた書籍です。藤子・F・不二雄氏の漫画集で、判型(サイズ)は雑誌連載時と同じB5版、製本はコデックス装といった具合で、とても読みやすい仕様になっています。ネットで購入する時は、「通常版」と「愛蔵版」のどちらかを選べるようになっている点も親切です。

少し前に小学館から「100年ドラえもん 50周年メモリアルエディション:『ドラえもん』全45巻・豪華愛蔵版セット」という商品が発売され、通常のコミックとは異なる印刷・製本仕様で、それがとても魅力的だったのですが、漫画も印刷・製本仕様を変えることでずいぶん読みやすくなることを知りました。繰り返し読みたい本であるならば、少し背伸びしてでも愛蔵版で持っていたいと思うのがファン心理でしょう。

こうした愛蔵版の漫画が、セットではなく単体で入手できるのはうれしいニュースです。紙の本は保管が大変なので、デジタルの電子書籍で読みたいと考える人も多いようですが、受賞した『藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 愛蔵版』は、大型本で絵柄や文字が大きくなり読みやすく、しかもコデックス装でページがめくりやすくなっています。価格はやや高くなりますが、コミックの新しい形態として定着してほしいものです。

日本書籍出版協会理事長賞 語学・学参・辞事典・全集・社史・年史・自分史部門『きみ辞書 ~きみの名前がひける国語辞典~』(出版社:㈱小学館、装幀家:/MR_Design、本文組版/鈴木正明(ロデンツ))

■コメント

こちらは、1冊単位で異なる印刷仕様で本ができるデジタル印刷技術を使った特製の国語辞典です。この印刷技術は「バリアブル(可変)印刷」と言います。この技術は、DMや請求書などの商業印刷の分野で利用され、近年、急速に広まっています。この技術をページものの書籍に応用すると、1冊単位で異なる仕様の本を作ることができるわけです。

『きみ辞書 ~きみの名前がひける国語辞典~』では、まず表紙の色を選ぶことができます。さらに特別な仕様として、辞書の項目を1項目追加して印刷することができます。たとえば自分の名前を項目に追加することができます。

追加する語釈は、全角40文字までが掲載可能とのこと。たとえば、自分の名前の由来、好きな遊びや食べ物、将来の夢など、購入者が自由に作成できます。この辞書は、2023年度のグッドデザイン賞を受賞し、ニュースになりました。

リンク→https://www.g-mark.org/gallery/winners/15056

日本書籍出版協会理事長賞 文学・文芸(エッセイ)部門『告白 限定特装版』(出版社:㈱双葉社、装幀家:ミルキィ・イソベ)

■コメント

2023年、湊かなえのデビュー15周年を記念して、デビュー作にして文庫単独で300万部突破を達成した名作『告白』が函入り豪華特装版として発売されました。この小説は、2010年には映画化され、今日まで単行本と文庫をあわせてベストセラーとなっています。

この特装本を企画展の展示会場で実際に触れたのですが、その仕掛けに驚きました。本の表紙の表面を指で押さえると、文字やイメージが液体の中に歪んで現れ、触ると液体に触れているような感触です。本の本体は、流通時に破損しないよう厚紙で補強されています。付録として、64ページの当別編集本「橋本愛×湊かなえスペシャル対談」が同梱されています。ファンにはたまらない構成・仕様ですね。

最近は、話題の書籍が新刊で刊行されるニュースが流れると、新刊の案内と同時に特装本の発売も一緒にアナウンスされることもあるようです。村上春樹著『街とその不確かな壁』(新潮社)は、新刊と同時に愛蔵版の発売が告知されました。限定300部で一冊10万円(税・送料別)なのですが、すでに完売になっています。

リンク→https://www.shinchosha.co.jp/special/hm/

今回のコラムは、紙の本の「造本設計」をテーマに、その魅力を探ってみました。最近は書店で本を買うとき、紙の本と電子の本のどちらがお得か(メリットがあるか)、悩む機会が増えました。電子版は場所を取らない、持ち運びに便利、いつでも読めるというメリットがあるものの、紙の本でしかできないメリットもたくさんあるので、ほんとうに迷ってしまいます。

学校の教科書も、紙の教科書とデジタル版の教科書のどちらが良いか、盛んに議論されていますが、単純に結論が出ないようですね。この状況はもうしばらく続きそうです。

では、次回をお楽しみに!