平和紙業株式会社

ありそうでない紙 「わら半紙」

「わら半紙」を使っていた世代は、既にそこそこの年齢になっているはず。

かつて学校で配られる書面や、テスト用紙には、この「わら半紙」が使われていました。

ガサガサの紙で、色は薄いグレー、日焼けしやすく、陽の当たる場所に置いておけば、いつの間にか茶色っぽく変色してしまう紙(写真1)。

そして、「わら半紙」には、「ガリ版刷り」が定番でした。

平成、令和生まれの方々には、「わら半紙」だの「ガリ版刷り」だの、意味不明な言葉に違いありません。

(写真1)いわゆる「わら半紙」と聞いてイメージするのが、少し黒ずんだ、ザラツキのある紙ではないでしょうか。以前は、どこの学校でも使っていたのに、今ではほとんど見かけなくなりました。

しかし、未だに「わら半紙」の要望は、少なくないのが現状です。

とは言え、紙の分類の中には、「わら半紙」というカテゴリーは存在しません。

そもそも「わら半紙」という名前から、「わら(藁)」が原料と思われがちですが、実際に「わら」が原料として使われたのは、明治初期に日本で製紙業が始まった頃のことで、木材パルプが使用され始めた頃には、既に「わら」を原料とすることは無くなっており、少なくとも私たちが学校で見てきた「わら半紙」には、「わら」は、使われていなかったことになります。

「わら」は、使われていないのに、何故「わら半紙」なのかという疑問が残りますが、かつて作られていた「わら」を原料とした紙に似ていたからなのか、「わら」を原料としたような雰囲気だったからなのか、明確な答えはありません。ただ、概ね、グレーがかった、ザラザラした紙≒「わら半紙」としてイメージされているようです。

今では、「わら半紙」とも「更半紙」とも呼ばれています。

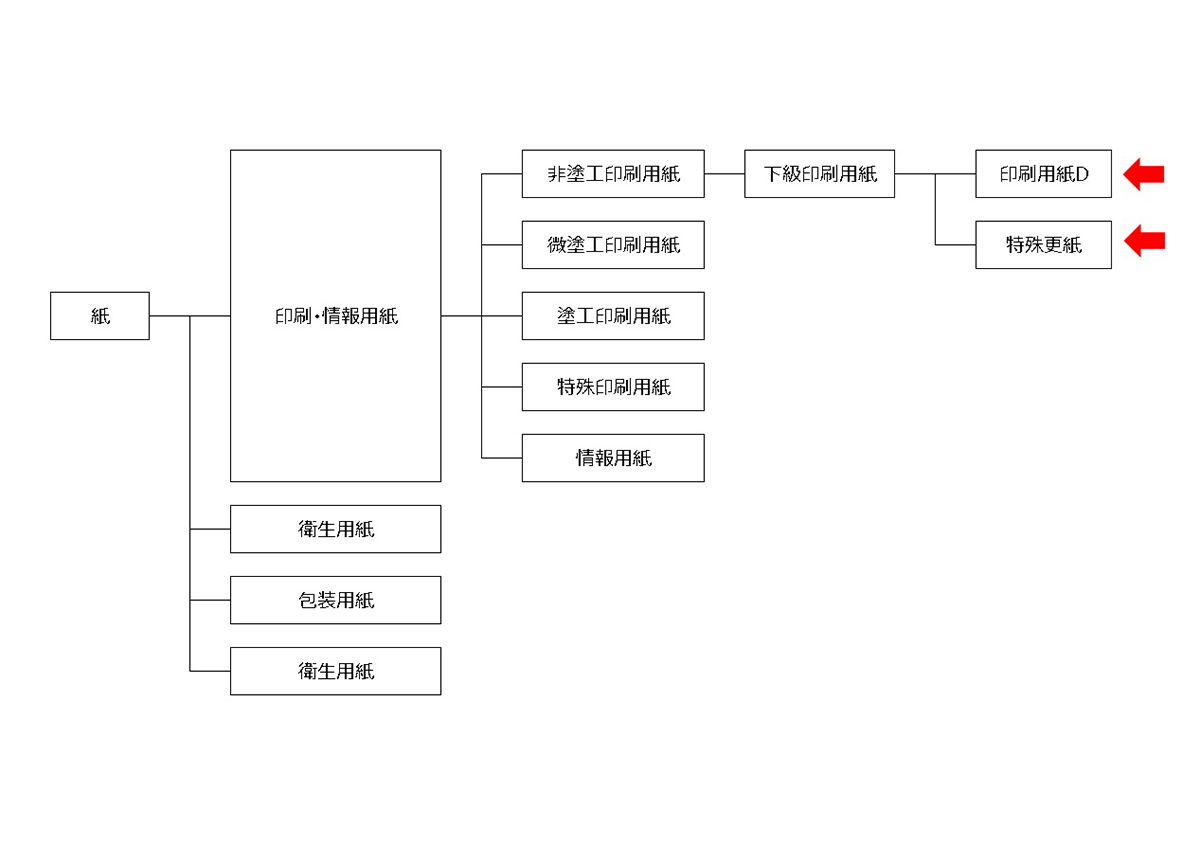

現在、紙の分類の中で、「わら半紙」に相当するのは、「印刷用紙D」、「特殊更紙」です(図1)。

「印刷用紙D」は、晒化学パルプは40%未満、白色度も55%前後に抑えた下級紙で、雑誌などに使用されるものです。現在では、この紙が、「わら半紙」として多く使われているものです。

「特殊更紙」は、「印刷せんか紙」とも呼ばれ、古紙パルプを100%使用した特殊な更紙で、漫画雑誌などに使われるものです。

どちらも古紙を主な原料としており、古紙由来の少し黒ずんだ、非塗工の用紙です。

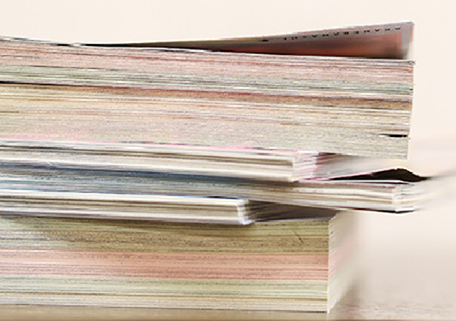

特に「特殊更紙」は、古紙100%を使用し、色付けをした紙で、漫画雑誌などに主に使用されています。漫画雑誌は、物語ごとに色分けがされていて、側面を見れば、色々な色の紙が使われているのが分かります。漫画雑誌の編集者によれば、一冊の中で、如何に色の配分を行うかが、重要な作業とのことです(写真2)。

(図1)製品分類には、「わら半紙」はありませんが、「印刷用紙D」「特殊更紙」が、一番近いものとなります。印刷用紙の中でも下級印刷用紙に属していて、印刷用紙としてはグレードの低いものですが、反面味わい深い紙でもあります。

(写真2)漫画雑誌を横から見ると、色とりどりなのが良く分かります。物語ごとであったり、読み手を飽きさせないためにも、この色の配置はとても重要なものだと、編集の方はおっしゃっていました。

既に学校などでは、「わら半紙」を使う機会もなくなりました。かつて一枚ずつ「ガリ版」で刷るような手間もなく、プリンターで出力するようになりました。価格もプリンター用紙の方が格段と安くなり、わざわざ「わら半紙」を使う必要性は無くなりました。

しかしながら、正式には「印刷用紙D」かもしれませんが、いまだに「わら半紙」として販売されているのも事実です。現在の「わら半紙」は、荷物を送る際の隙間を埋めるための緩衝材などにも利用されていると聞きます。「わら半紙」は、「わら半紙」なりの新たな用途を見つけ出しているのかもしれません。

さて、「わら半紙」は、何故「半紙」なのか、そもそも「半紙」とは何かも、気になるところです。

習字や書道などで使う、「書道半紙」も「半紙」です。

この「半紙」には、和紙の寸法が関係していると言われています。昔から有名な和紙・杉原紙には、寸法が決められていました。杉原紙は、現在の兵庫県多可町で作られる、伝統的な手漉き和紙です。杉原紙の寸法は、1尺6寸×1尺1寸(約48.4cm×33.4cm)でした。その後、より一般的なものとして世に出回るようになったのは、半分の寸法で裁断(8寸×1尺1寸24.2cm×33.4cm)し、通常の規格の半分としたことから、半紙と呼ばれるようになったようです。

このサイズは、B4サイズ(25.7㎝×36.4㎝)より、少しだけ小さいサイズです。

では、「わら半紙」も、書道半紙と同じサイズなのかというと、現在は、B4、B5、A3、A4など、現在、私たちが日常に使うサイズになっています。

それでも「半紙」です。ちょっと不思議です。

私共では、こうしたサイズの「わら半紙」の取り扱いが無いのですが、ネット通販をはじめ、町の文房具屋さん(とはいえ、文房具屋さん自体、見かけなくなってきましたが…)、100円shopなどでも購入可能とのことです。

「わら」も使っていないし、「半紙」でもないのに、「わら半紙」。

〝無い“はずのものが〝ある”不思議さ。「わら半紙」恐るべしです。

つくづく、紙の世界は奥が深いと思わせてくれます。