生田信一(ファーインク)

活版TOKYO 2019に行ってきました

活版TOKYOは、東京神田で開催される活版印刷のイベント。2015年から始まり、今回で5回目を数える「活版TOKYO 2019」は、2019年8月30日(金)〜9月1日(日)の3日間、神保町三井ビルディング、テラススクエアの2つの会場で開催されました。

今年の会場の様子を覗いてみましょう。

楽しいワークショップ、トークイベント

このイベントの魅力は、ワークショップに参加して活版印刷を体験できることでしょう。今回もさまざまな趣向を凝らした企画がいっぱい、ものづくりを実際に体験することができました。

活版TOKYO涼風うちわ

会場の入り口では、活版TOKYOイベントの名物にもなっている「涼風うちわ」の印刷体験ができます。手動の手キンをぐいと押し下げて気合いを入れます。できたてのうちわを扇ぎながら会場の中に入っていきます(ムービー1、写真1)。

(ムービー1)大型の手動印刷機を操作する筆者。プレス時に腰が入り、思わず声が出る。

(写真1)活版TOKYO名物 涼風うちわ。黒の板紙にシルバー1色刷り。使用紙はクロガネーゼ(株式会社平岡)。

TAKO LABO特製のブックマークをつくろう!

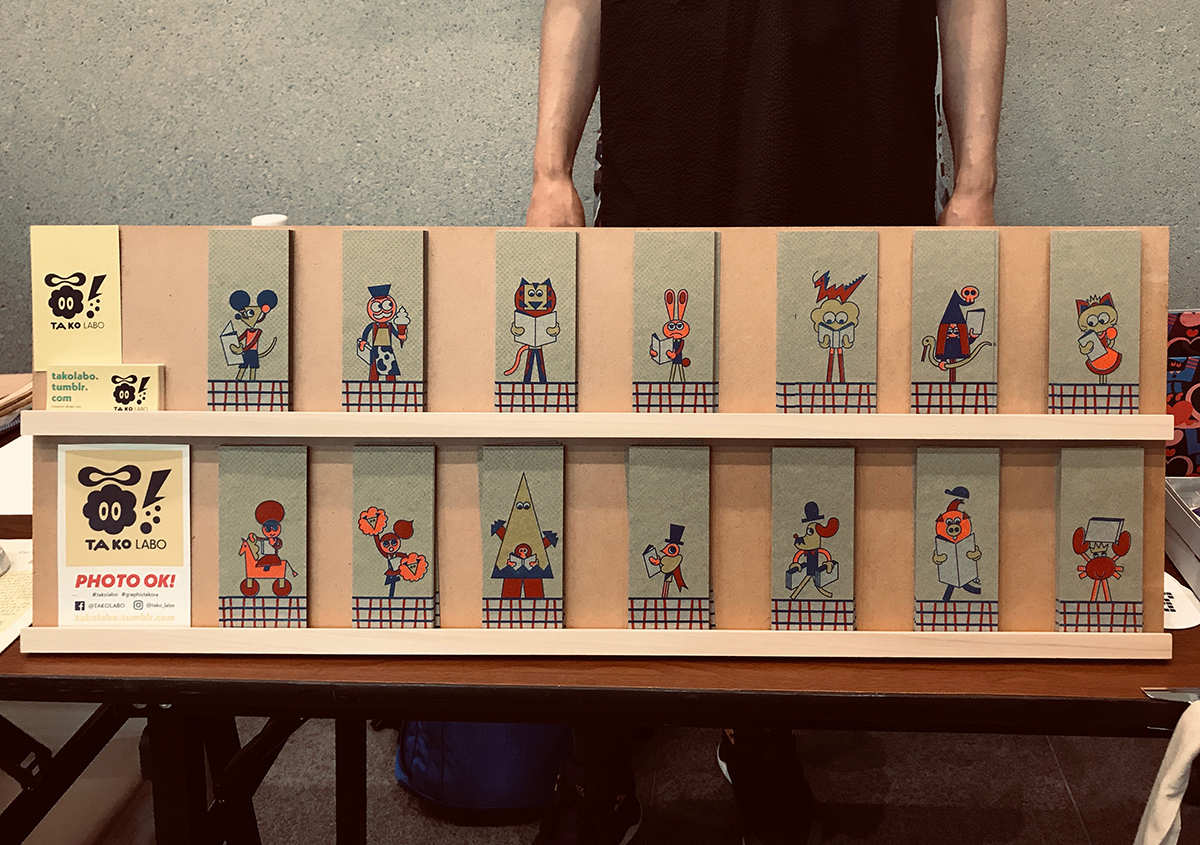

中野活版印刷店さんのワークショップでは、TAKO LABOさん特製のしおり(ブックマーク)を作りました。しおりの絵柄は、干支の12支の動物にネコとカニが加わった14体のキャラクターから選ぶことができます(写真2)。絵柄はリソグラフで印刷され、蛍光色のオレンジが鮮やかです。最後の工程として、選んだ絵柄にかご柄の活版印刷をほどこします。

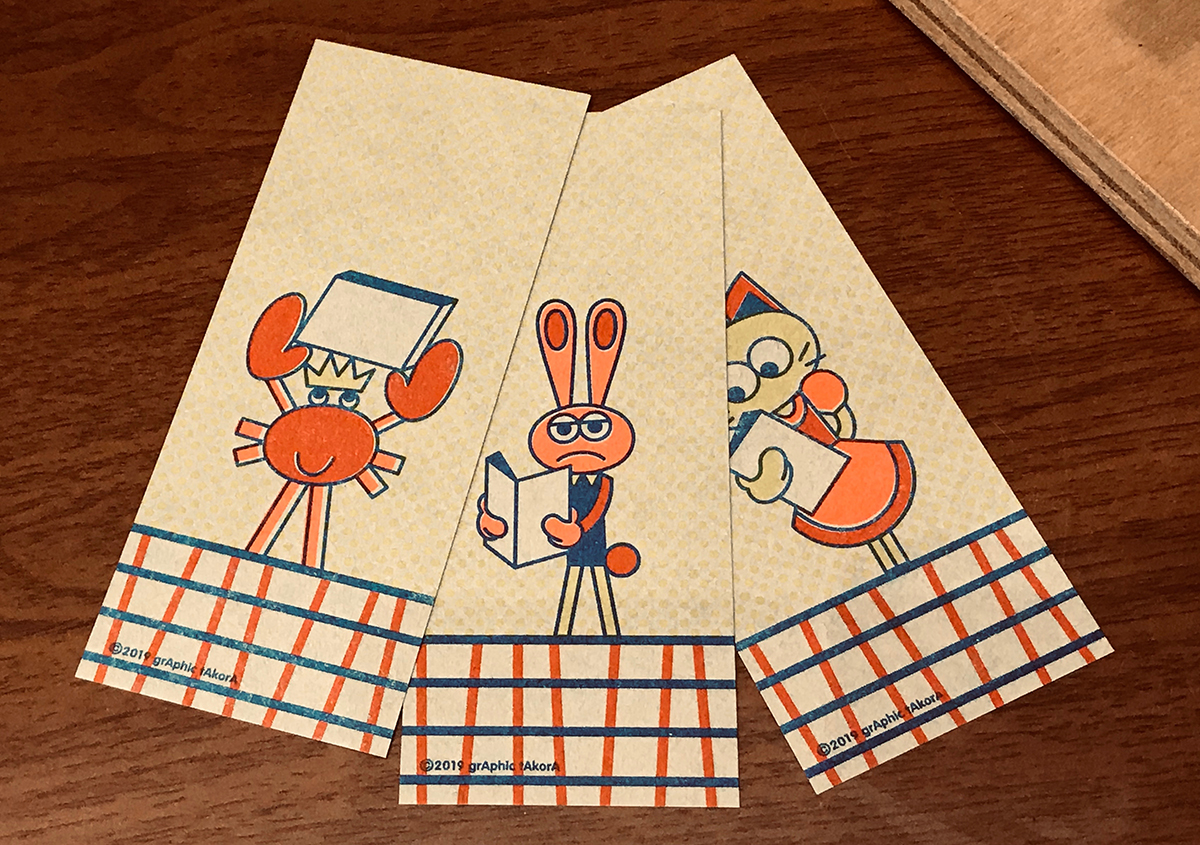

筆者は3枚の絵柄を選びました(写真3)。一枚ずつ活版印刷機にセットして、ゴールドのインキでかご柄を印刷します(写真4)。出来上がりは(写真5)です。リソグラフと活版印刷の組み合わせは初めての体験で新鮮でした。手作り感にあふれた出来栄えに大満足。

(写真2)

(写真3)

(写真4)

(写真5)

(写真2〜5)TAKO LABOさん特製のブックマークをつくるワークショップ。講師のTAKO LABOさんに人気のキャラクターを伺うと、14体の中では、作家さんの予想に反してカニの人気が高いとのこと。

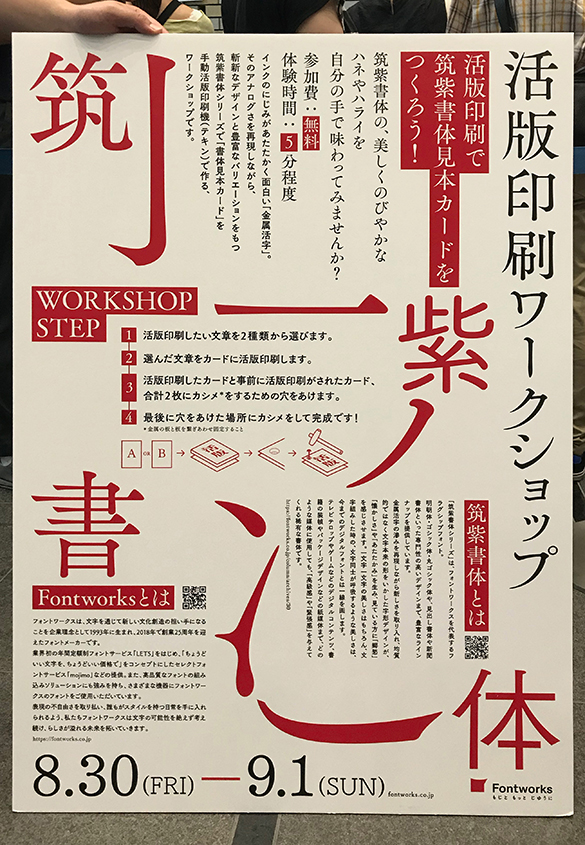

活版印刷で筑紫書体見本カードをつくろう!

今年のイベントでは、フォントワークスさんがワークショップに参加され、人気を呼んでいました。筑紫書体の見本カードを作るもので、参加したかったのですが長蛇の列ができていて諦めました(写真6、7)。

(写真6)

(写真7)

(写真6、7)フォントワークスによる筑紫書体見本カードを作るワークショップ。

トークイベント「文字の魅力ー活版活字からデジタルフォントまでー」

三日目のトークイベントでは、筑紫書体の書体デザインを手がけた藤田重信さん、Webフォント エバンジェリストの関口浩之さん、andantinoの東條メリーさんによるトークショーが催されました(写真8)。そこで筑紫書体のデザインの特徴を詳しく聞くことができたのですが、とても印象深いお話しだったので少し解説します。

(写真8)トークイベント「文字の魅力ー活版活字からデジタルフォントまでー」。左から、関口浩之さん、藤田重信さん、東條メリーさん。

筑紫書体に限らず、現在のデジタルフォントのデザインは明治時代に始まった金属活字がルーツになっています。活字は、金属活字から写真植字、そしてデジタルへと変化し、それに伴い印刷技術も進化してきました。現在の印刷技術はオフセットやデジタルによる高精細な印刷が極限にまで可能になっています。

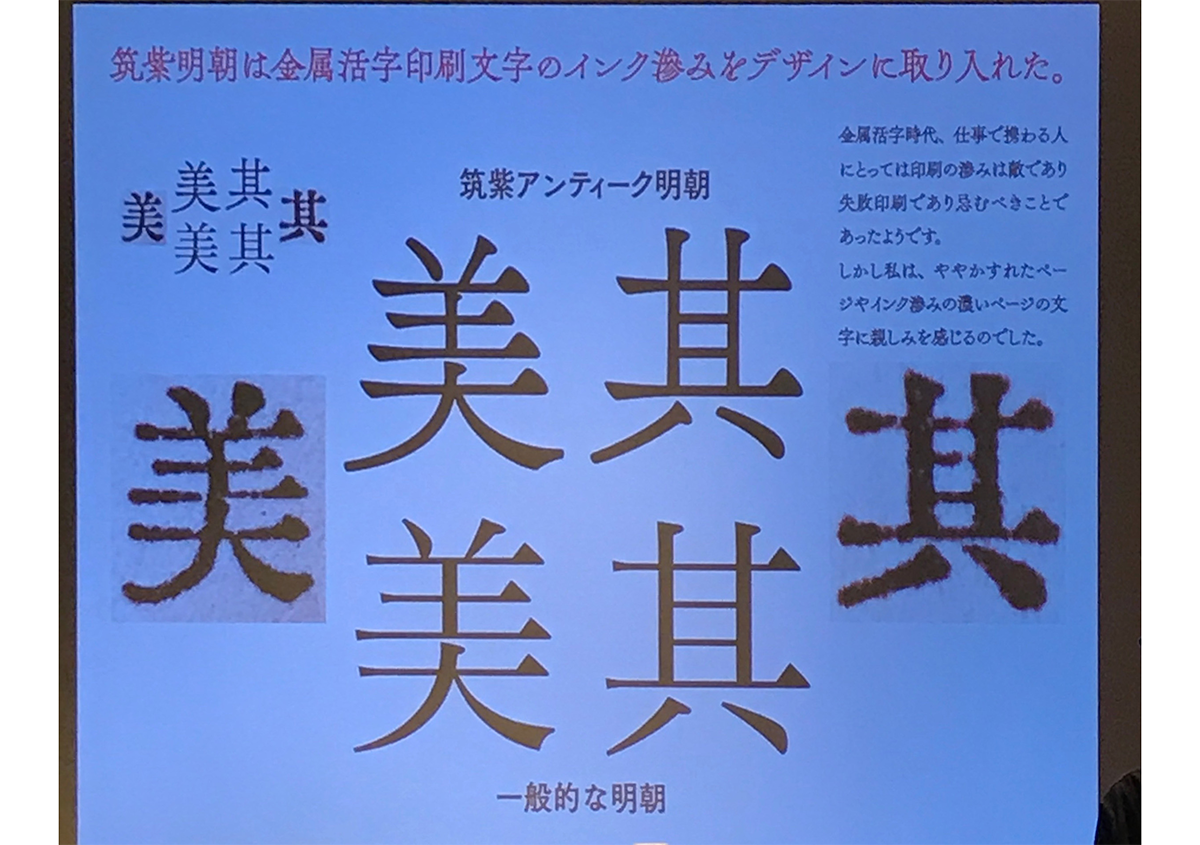

活版印刷では、文字は印圧により濃淡が表れ、インキの滲みによる太りやカスレがありました。しかし、そうした印刷の「ゆらぎ」があったからこそ、人間の目には暖かみや柔らかさを感じていたと藤田さんは指摘します(写真9)。現代のオフセットやデジタルの印刷環境では、そうしたゆらぎが表れにくくなり品質は格段に向上しています。しかしながら一方では、シャープに印刷、再現された文字は「目に痛い」と感じるようにもなったと話されます。

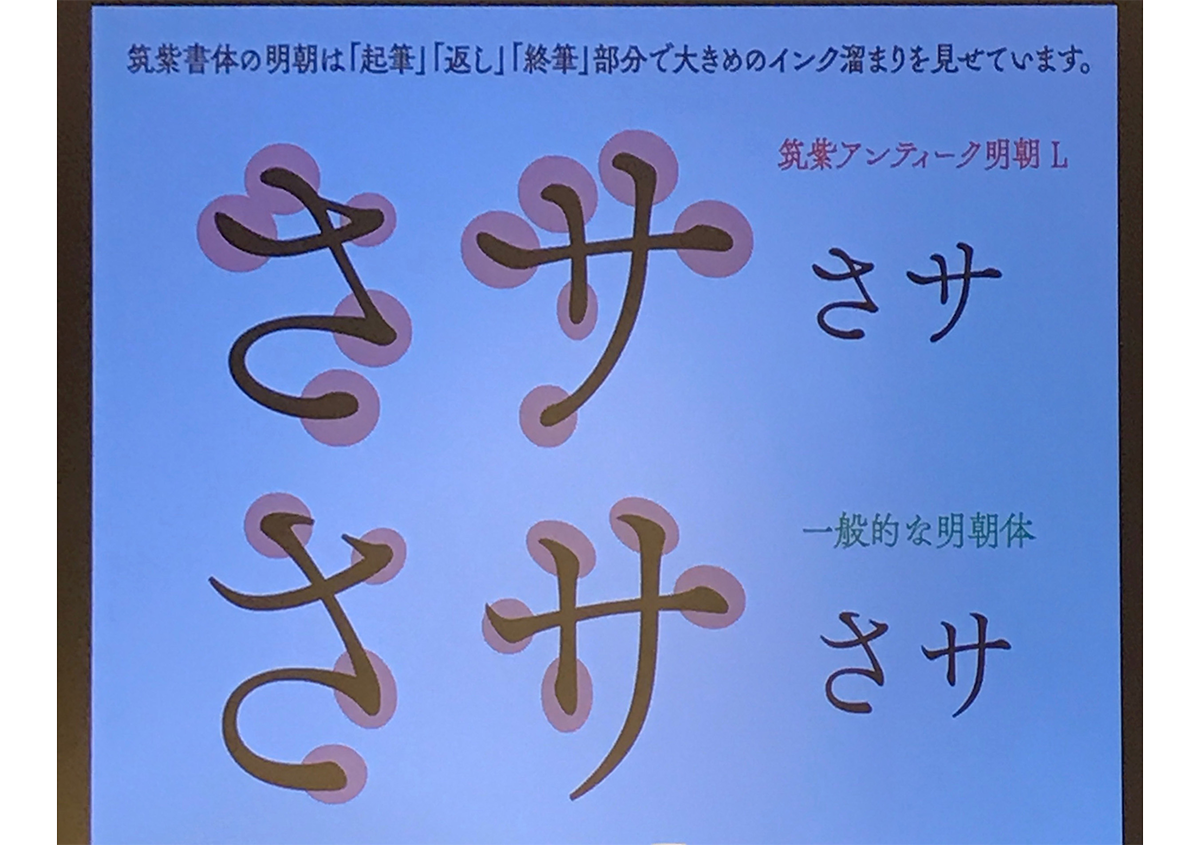

筑紫書体は、美しくのびやかなハネやハライを持っていることが特徴ですが、細部において活版印刷時代のアナログのあたたかさや柔らかさを再現することに細心の注意を払っていることが特徴であると解説します。例として明朝体の文字の「起筆」「返し」「終筆」の一部分を拡大して解説していただきました。インク溜まりの様子がデザインに反映され、人間の目に馴染みやすいように細かな配慮が行き届いていることがわかります(写真10)。

筑紫書体のあたたかさや柔らかさの秘密を知ることができた、とても有意義なお話しでした。

(写真9)筑紫明朝は金属活字印刷文字のインク滲みをデザインに取り入れています。

(写真10)筑紫書体の明朝は「起筆」「返し」「収筆」部分で大きめのインク溜まりを見せています。

(ムービー1)大型の手動印刷機を操作する筆者。プレス時に腰が入り、思わず声が出る。

(写真2〜5)TAKO LABOさん特製のブックマークをつくるワークショップ。講師のTAKO LABOさんに人気のキャラクターを伺うと、14体の中では、作家さんの予想に反してカニの人気が高いとのこと。

新機軸の活版印刷機や活版グッズがいっぱいの活版マーケット

活版クリエイターが集まるマーケットでは、作家さん達と直接会話することができます。

一間印刷行aletterpress

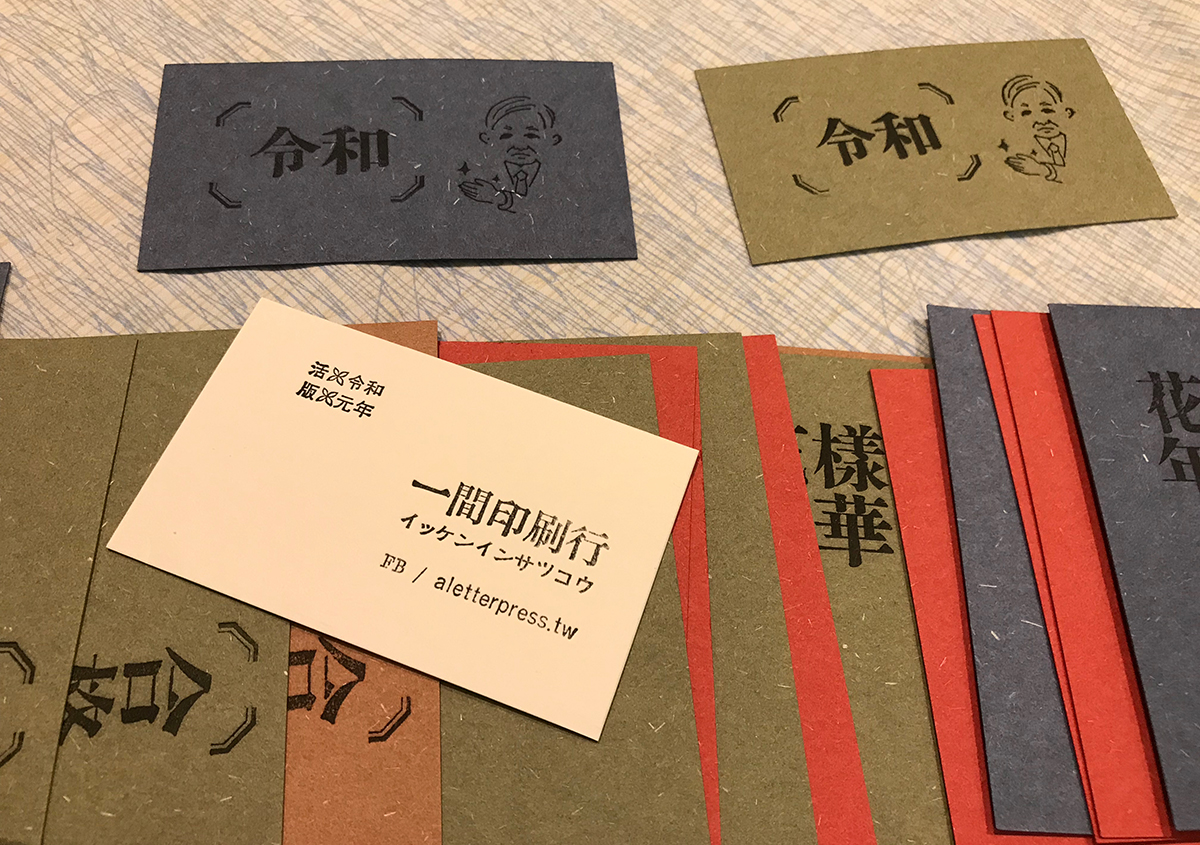

台湾からの出店の一間印刷行aletterpressのブースでは「ポータブル活版印刷機:一枚の名刺」( 一張名片:隨身活版印刷機 )の実演を見ることができました。ネットでは情報を得ていたのですが、実機を見るのは初めてで、お願いしてムービーを撮らせていただきました(ムービー2、写真11)。

本体が軽量であることに驚かされました。クワタやインテルに軽量な素材が使われているそうです。デザインがスタイリッシュで、操作もスムース。2017年度のグッドデザイン賞を受賞しています。

新製品のスタンプタイプの印刷機「活字印」も展示していました(写真12)。こちらは封筒などにスタンプできるので、紙の大きさを問いません。

(ムービー2)「ポータブル活版印刷機:一枚の名刺」のデモ。蓋をスライドさせてローラーで印圧をかけるしくみ。刷り終えると紙が飛び出る機構になっているのに驚きました。

(写真11)刷り上がったカード。

(写真12)新製品のスタンプタイプの印刷機「活字印」。

Paper Parade Printing

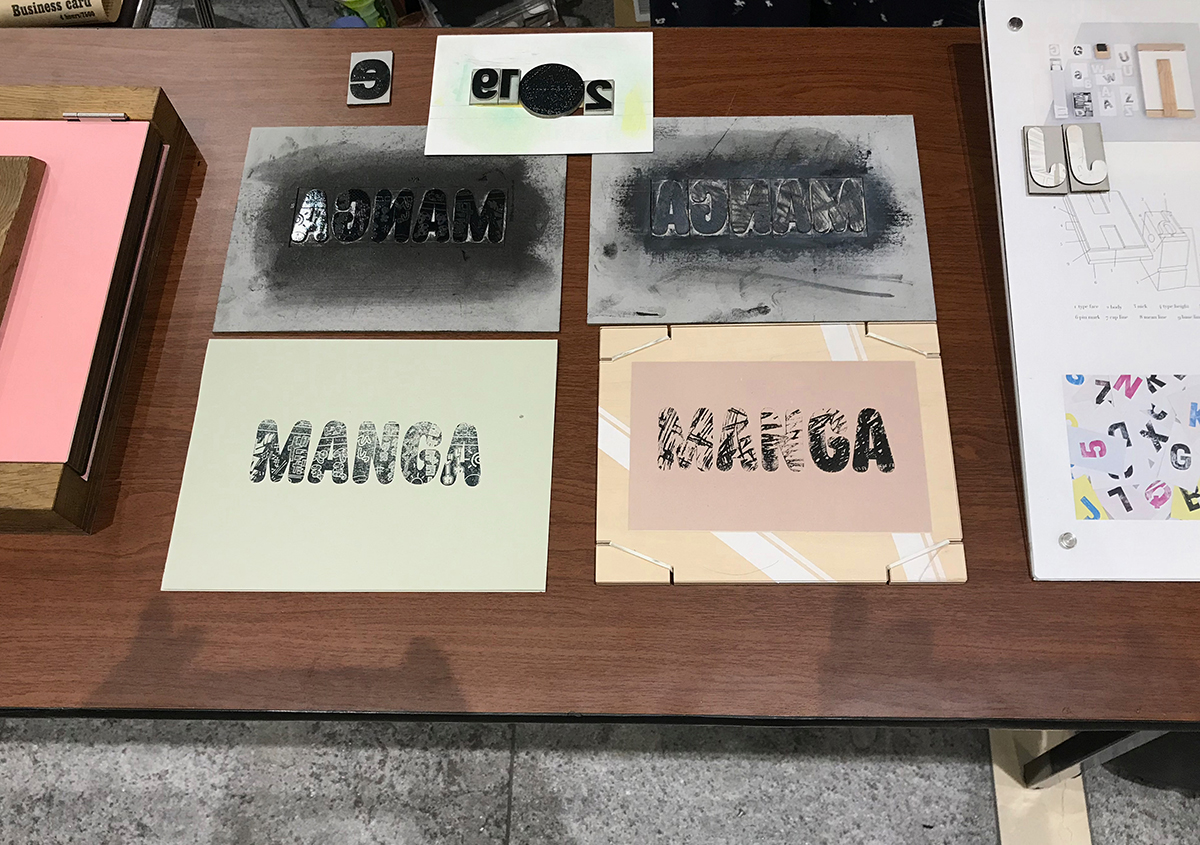

Papertype(紙活字)のPaper Parade Printingのブースでは、漫画で使われる記号を文字の中にレーザーカットで彫刻する技法にチャレンジした作品が紹介されていました(写真13、14)。

タイプデザイナーの和田由里子さんの説明によると、紙活字は本来は凸版印刷のしくみで刷られますが、レーザーで彫刻した凹んだ部分にインキを詰めることで、凹版印刷のしくみでも刷れることを解説していただきました。文字そのものに加工ができる紙活字の利点を生かした、新しいタイポグラフィの表現です。

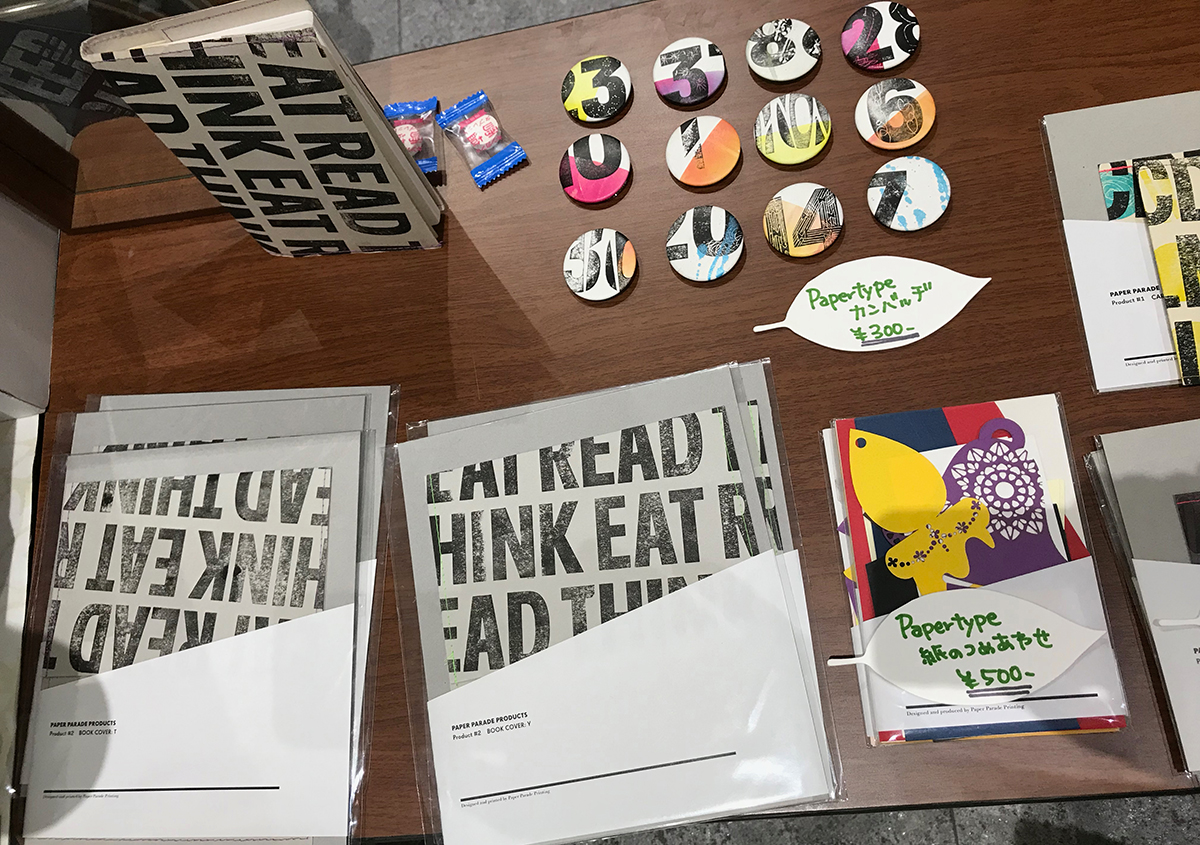

グッズも新しいものが次々と生み出されて、楽しい商品構成になっていました(写真15)。

(写真13)

(写真14)

(写真13、14)マンガと紙活字が融合した作品。

(写真15)Papertypeのブックカバーやカンバッヂなどのグッズ展開が楽しい。

極小の活字を拝見する

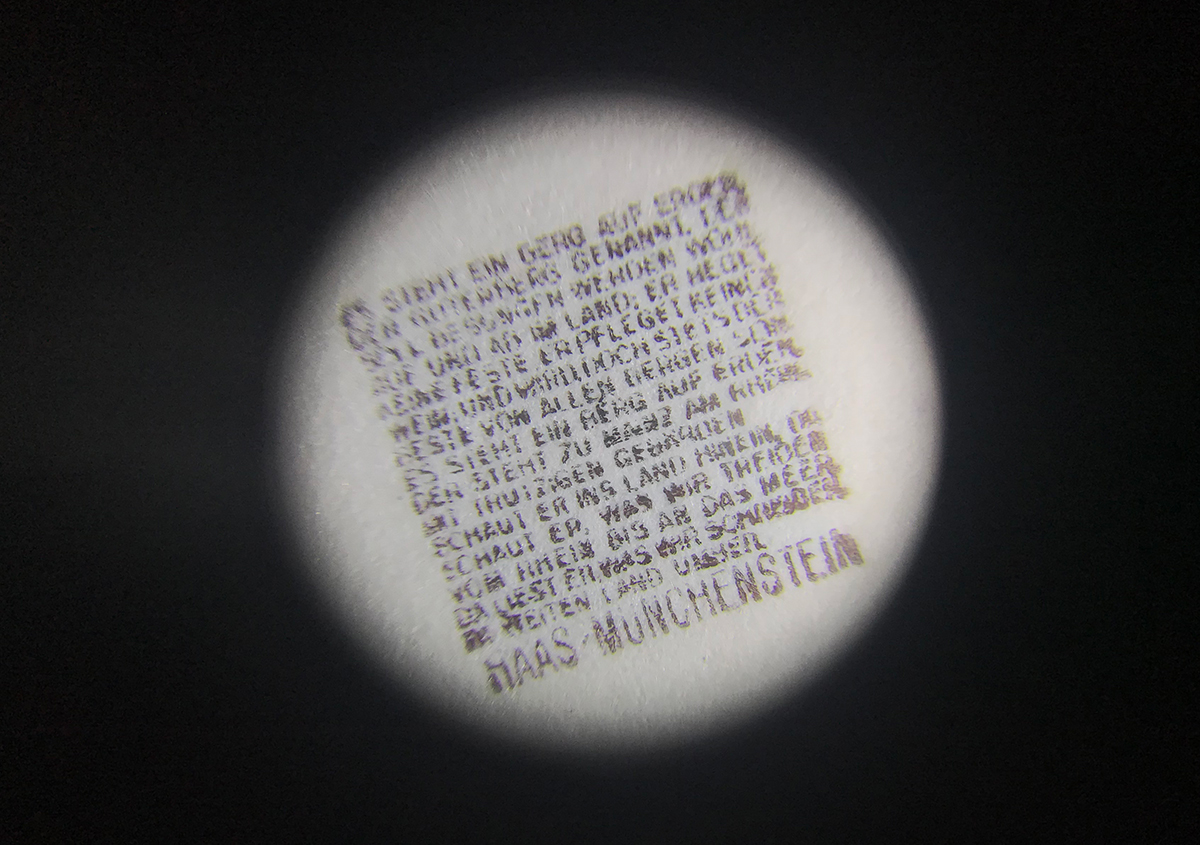

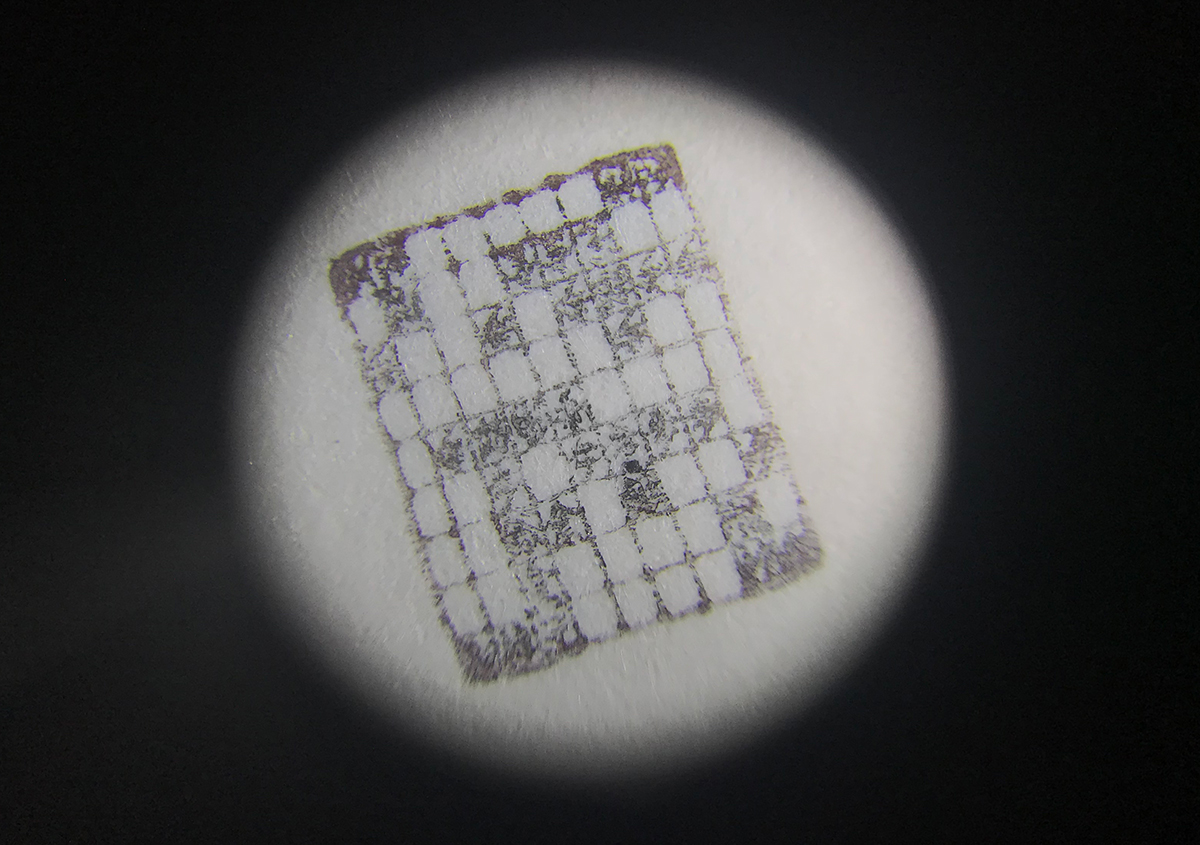

以下は、番外編のお話しです。運営事務局のお手伝いにみえていた斎藤正文堂の斎藤隆夫さんに貴重な活字を見せていただきました(写真16)。極小の活字ですが、四角形のボディの中にさらに小さい活字が彫刻されています。

活字の母型を作る彫刻機で、どこまで小さな文字が再現できるかを試験するために作られたものだそうです。肉眼ではまったく読めませんが、ルーペで拡大すると文字が見えてきます(写真17〜19)。

(写真16)極小の金属活字。

(写真17)

(写真18)

(写真19)

(写真17〜19)印刷したものをルーペで拡大して撮影。当時の活字の母型彫刻技術を知ることができる貴重な資料です。

世界の活版展 ~アジアンマーケット~

昨年の活版TOKYO2018では、欧米やアジア各国の活版印刷工房のアーティスト達の作品を集めた展示が催されました。今年は、アジア各国の活版工房が東京に集結、マーケットに出店していただき、日本のユーザーと直接触れることができるという、驚くような企画が実現しました。

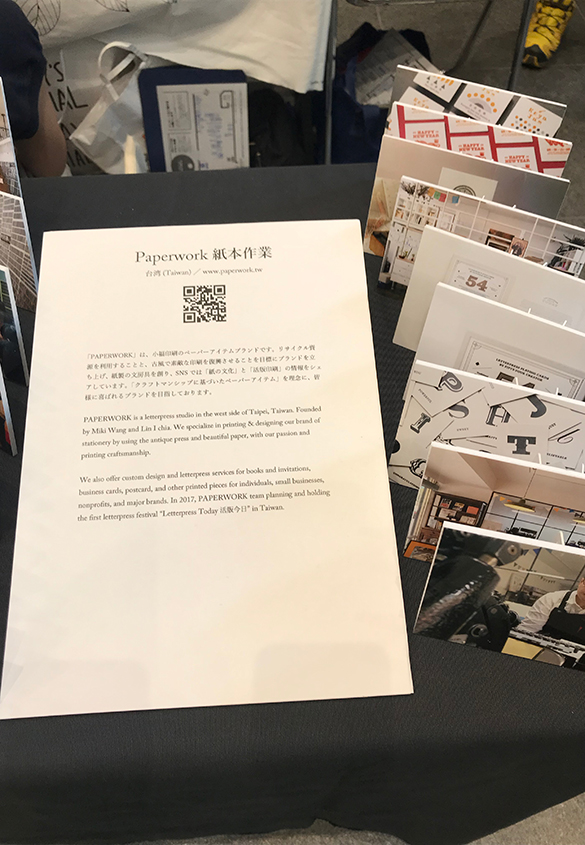

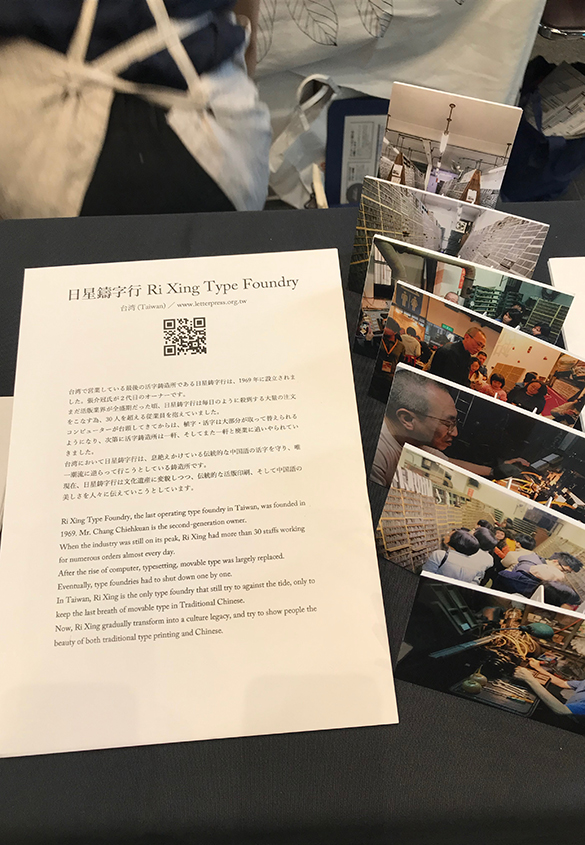

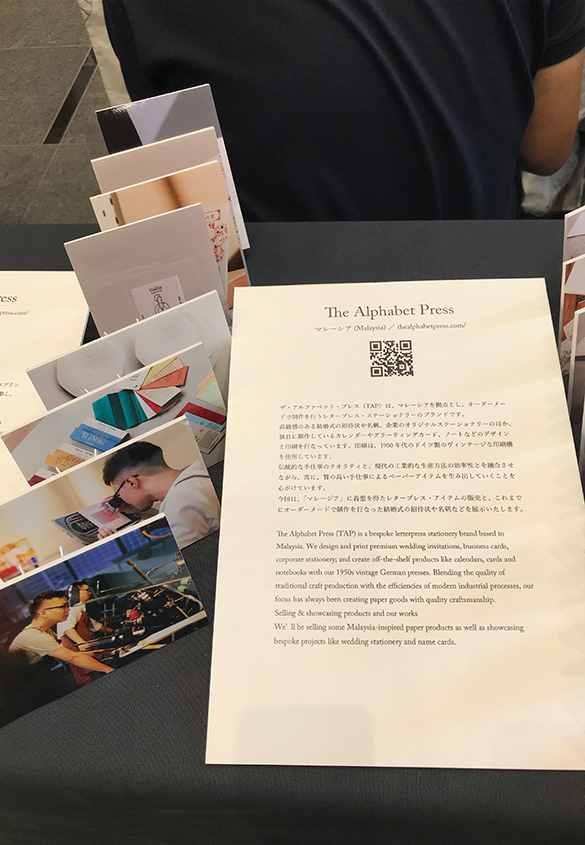

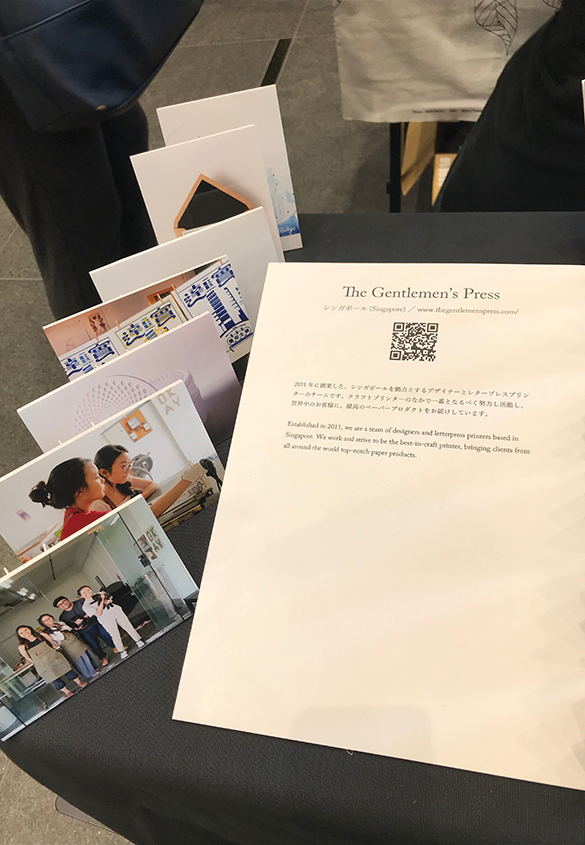

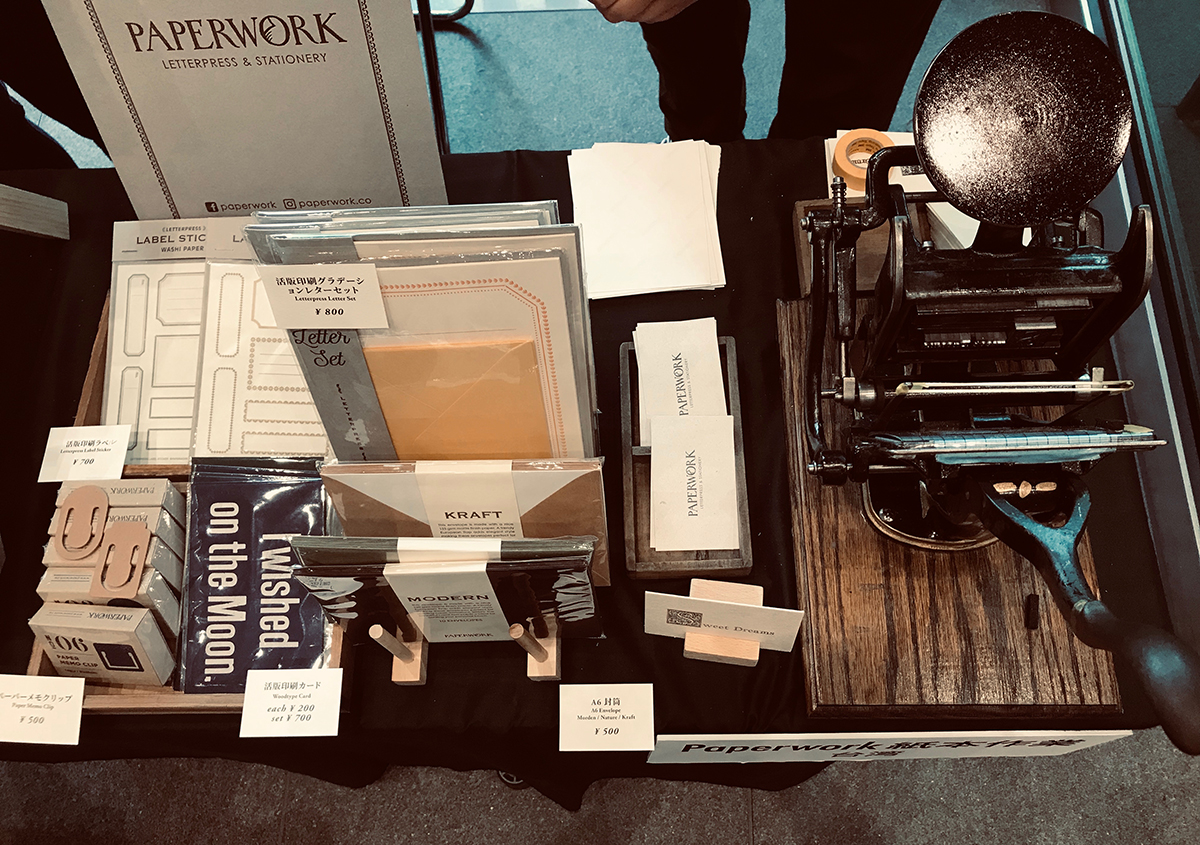

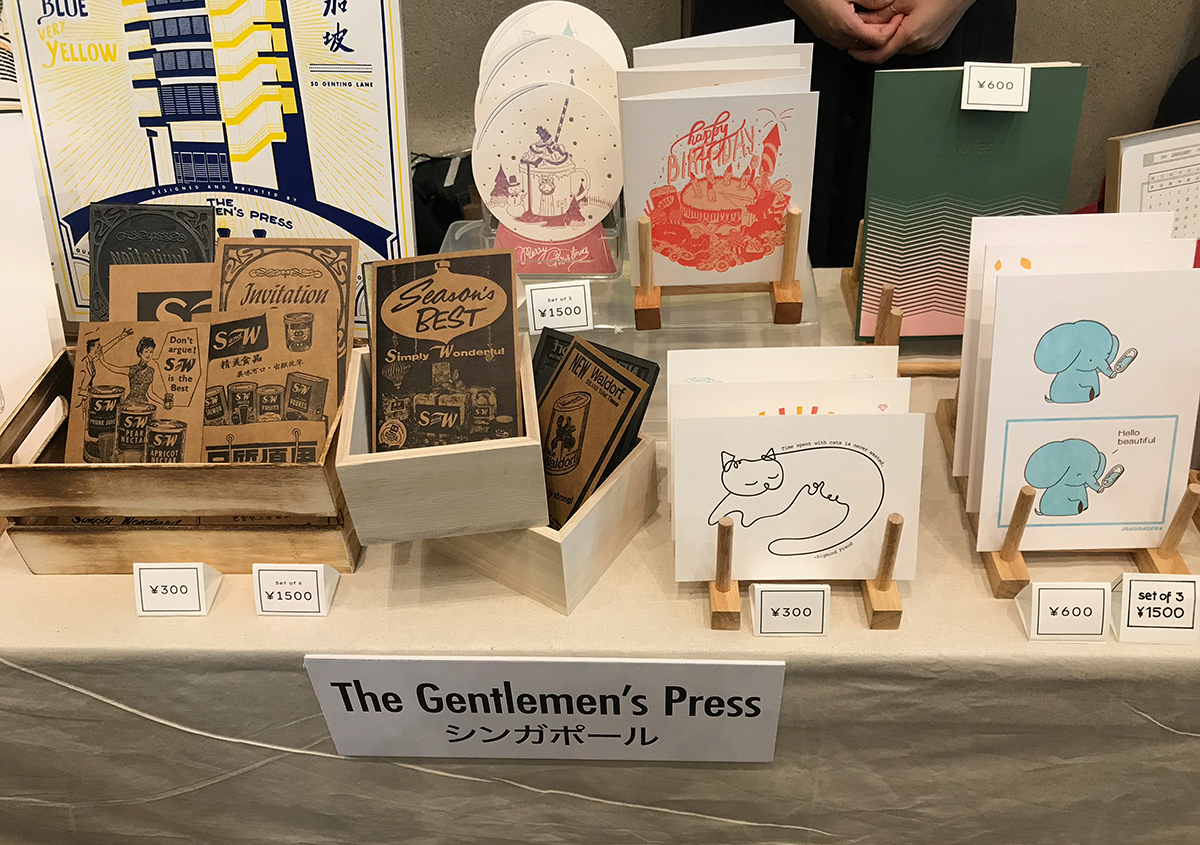

参加いただいたのは、Paperwork 紙本作業(台湾)、日星鑄字行 Ri Xing Type Foundrys(台湾)、Ditto Ditto(香港)、The Alphabet Press(マレーシア)、The Gentlemen’s Press(シンガポール)の5つの活版工房(写真20〜24)。

(写真20)

(写真21)

(写真22)

(写真23)

(写真24)

(写真20〜24)「世界の活版展~アジアンマーケット~」には5つの活版印刷工房が集結しました。

展示も賑やかでした。普段見ることができない数多くの作品やグッズに触れることができました。一部のブースをご紹介しましょう(写真25〜30)。

(写真25)Paperwork 紙本作業(台湾)のブース。右側の小さな活版印刷機で実際にプレスすることもできました。

(写真26)

(写真27)

(写真28)

(写真26〜28)日星鑄字行 Ri Xing Type Foundrys(台湾)のブース。アクセサリーやグッズが充実。金属活字で顔文字をスタンプできる器具がユニーク。

(写真29)

(写真30)

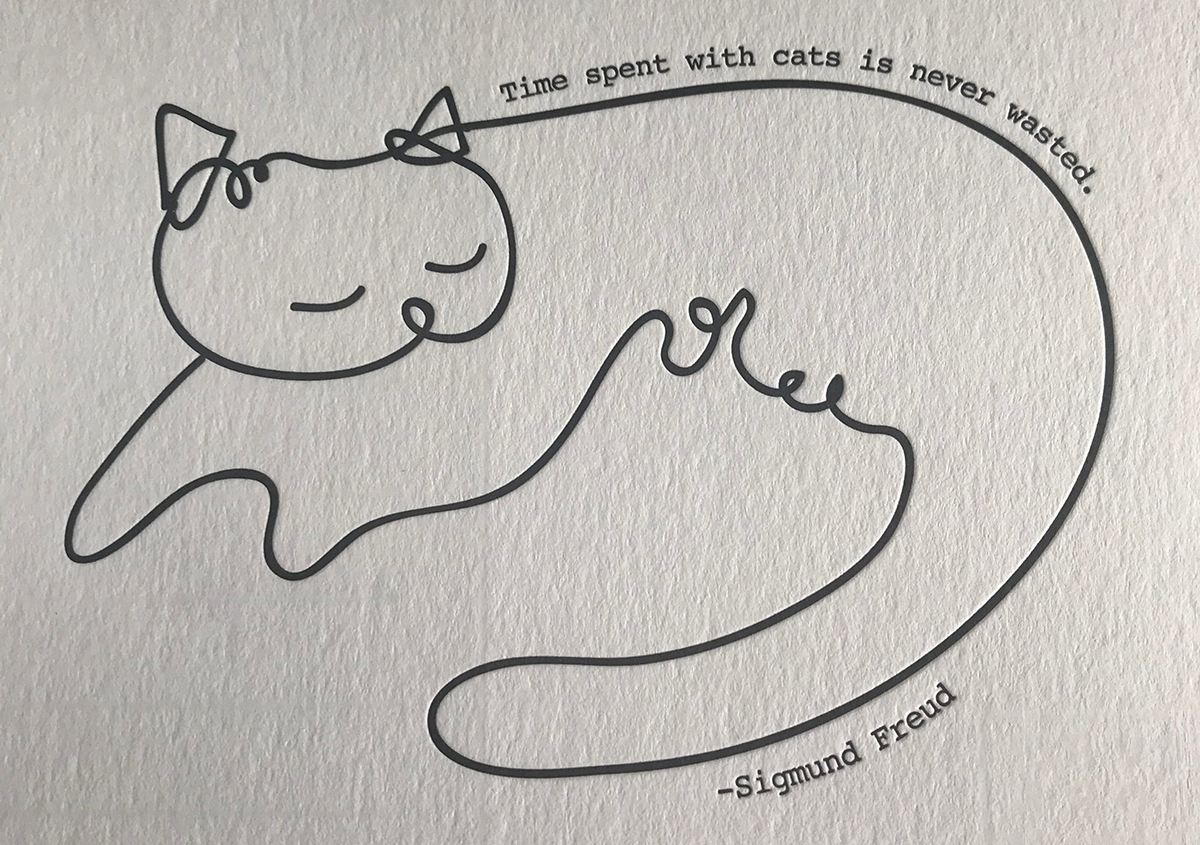

(写真29、30)The Gentlemen’s Press(シンガポール)のブース。(写真30)は筆者が絵柄のシンプルさに惹かれて購入したポストカード。

毎回訪れる度に新しい発見がある活版TOKYOのイベント。今年もたくさんの驚きや楽しさをいただきました。参加されたクリエイターさん、事務局のみなさんにお礼申し上げます。

毎年出店されているクリエイターさんからは、「この場所に出店して来場者の方から直接意見をいただくことで、次のグッズのアイデアや発想が生まれる」と話されていたのが印象的でした。作る側も、購入する側も楽しみながら成長していける場として、活版TOKYOは貴重なイベントになっているのでしょう、来年はどんな作品に出会えるか、今から期待しています。

では、次回をお楽しみに!