平和紙業株式会社

巡る紙

コロナ禍に、池波正太郎の鬼平犯科帳を読破したころから、時代小説にはまり、昨今は、宇江佐真理、高田郁、藤原緋沙子、あさのあつこと、女性作家を中心に読み進めています。

最近は、あさのあつこの「弥勒シリーズ」を再読中。

さて、時代小説の中には、紙問屋が度々登場します。江戸時代の紙問屋は、かなりの大店が多く、手広く商売をしていたようです。当時は火事が多く、一旦火の手が上がると街中が類焼することも頻繁だったようです。当時の家は、ほぼ木と紙と土から出来ていて、燃えれば、新たに建て替えるといったことが、頻繁にありました。

つまり、材木と、紙は生活の上だけではなく、家の素材としても重要な役割を担っていて、材木問屋と紙問屋は火事が起こる度に身代を肥やすことになったようです。

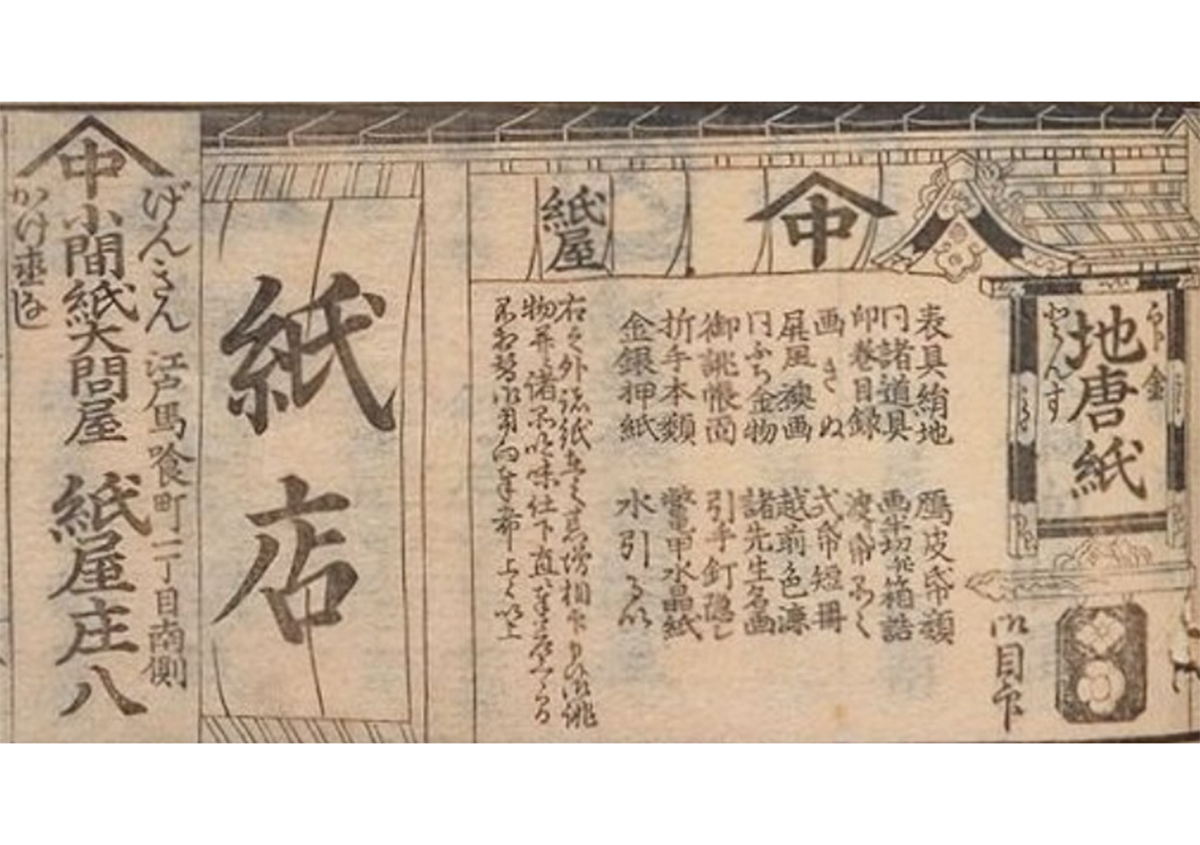

現在の紙問屋の中には、こうした江戸時代から続くところもあり、その昔は結構羽振りの良い商売をしていたのではと、思いを巡らしたりします(画像1)。

(画像1)江戸時代の企業広告です。江戸買物獨案内に掲載された広告。

この紙問屋は、創業は1783年(天明3年)初代庄八が創業しました。

そして、現在でも「株式会社中庄」として存続しています。

江戸時代は、完全循環型社会と呼ばれるほど、世の中の「モノ」は、長く使われ、使命を終えた後も姿を変えて使われ続けることが当たり前のことでした。

不具合があれば捨てるのではなく、直して使う。使えなくなったものを別の用途に利用するなど、知恵と工夫で一つのモノを大切に扱うのが当たり前でした。

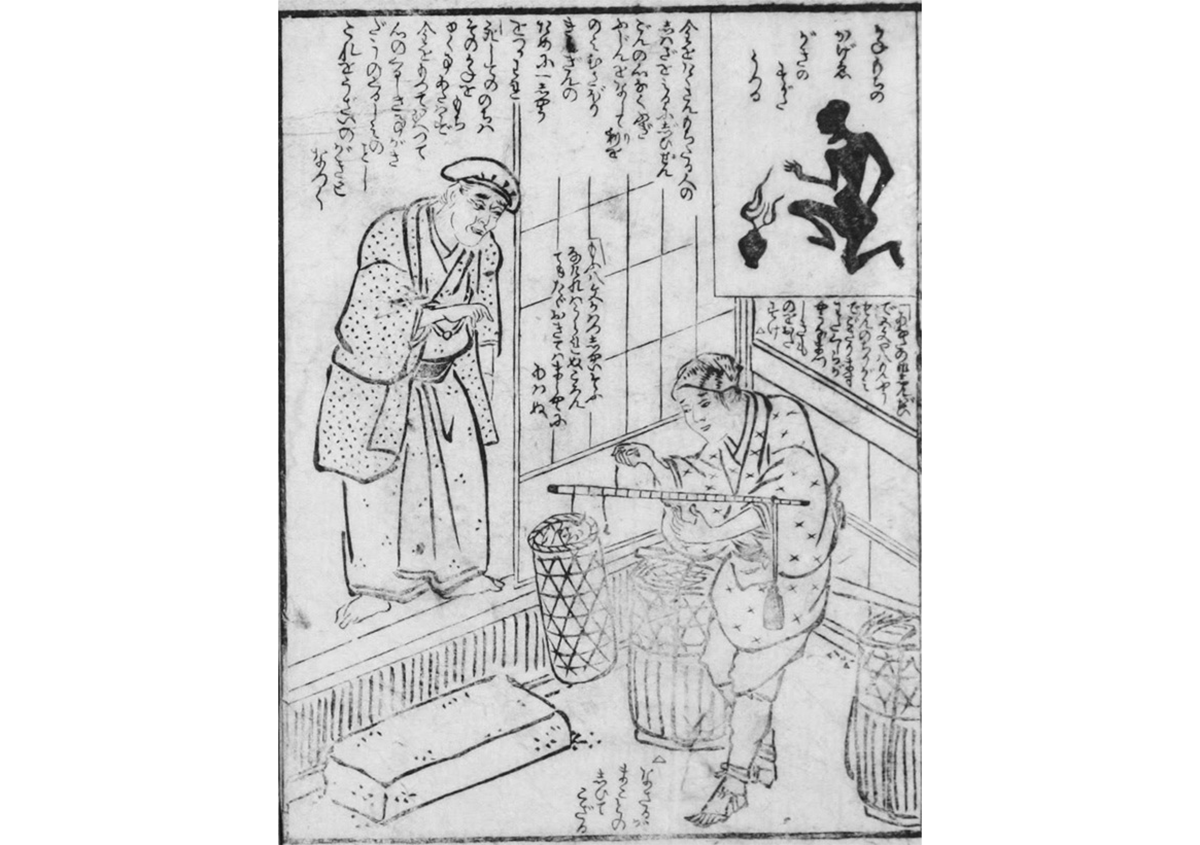

手紙や書付などは、裏面を再利用するだけではなく、襖の裏打ちに使ったり、こよりとして使ったりと、第二の用途に回されることは当たり前で、商家の大福帳や、手習いの書付などは、「紙くず買い」と言う回収業者が買い取っていました(画像2)。

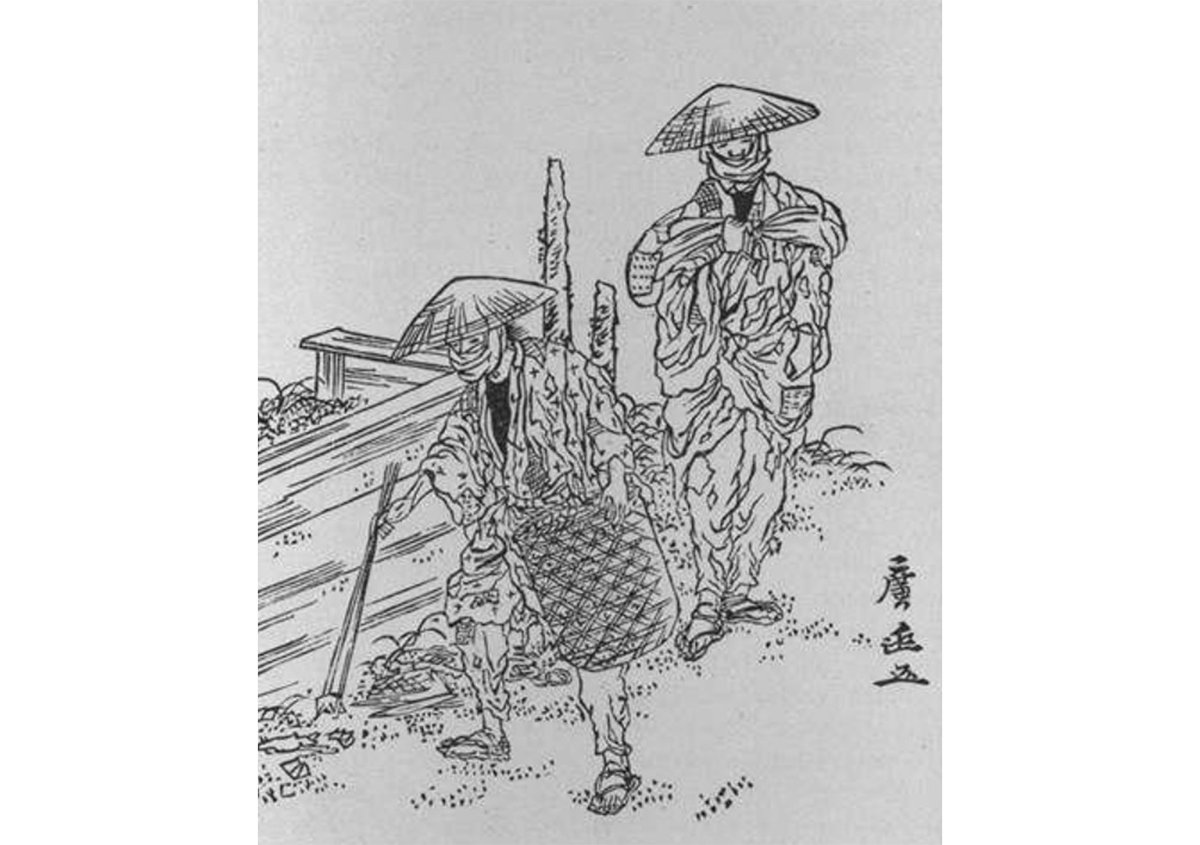

また、街中では、落ちている紙くずを拾い集める「紙くず拾い」という職業もあったようです(画像3)。

(画像2)「紙屑買い」は、家々を回り、要らなくなった紙や、布などを買い取る仕事です。

持参の秤で重さをはかり、重さに応じた金額を支払う仕組みです。

買い取った紙は、古紙問屋に卸すことで、生計を立てていました。

(画像3)「紙屑拾い」は、道端などに落ちている紙くずやぼろきれを拾い、拾い集めたものを古紙問屋に売って生計を立てていたようです。

元手はいらない代わりに、効率は良くないのですが、職業として成立していたようです。

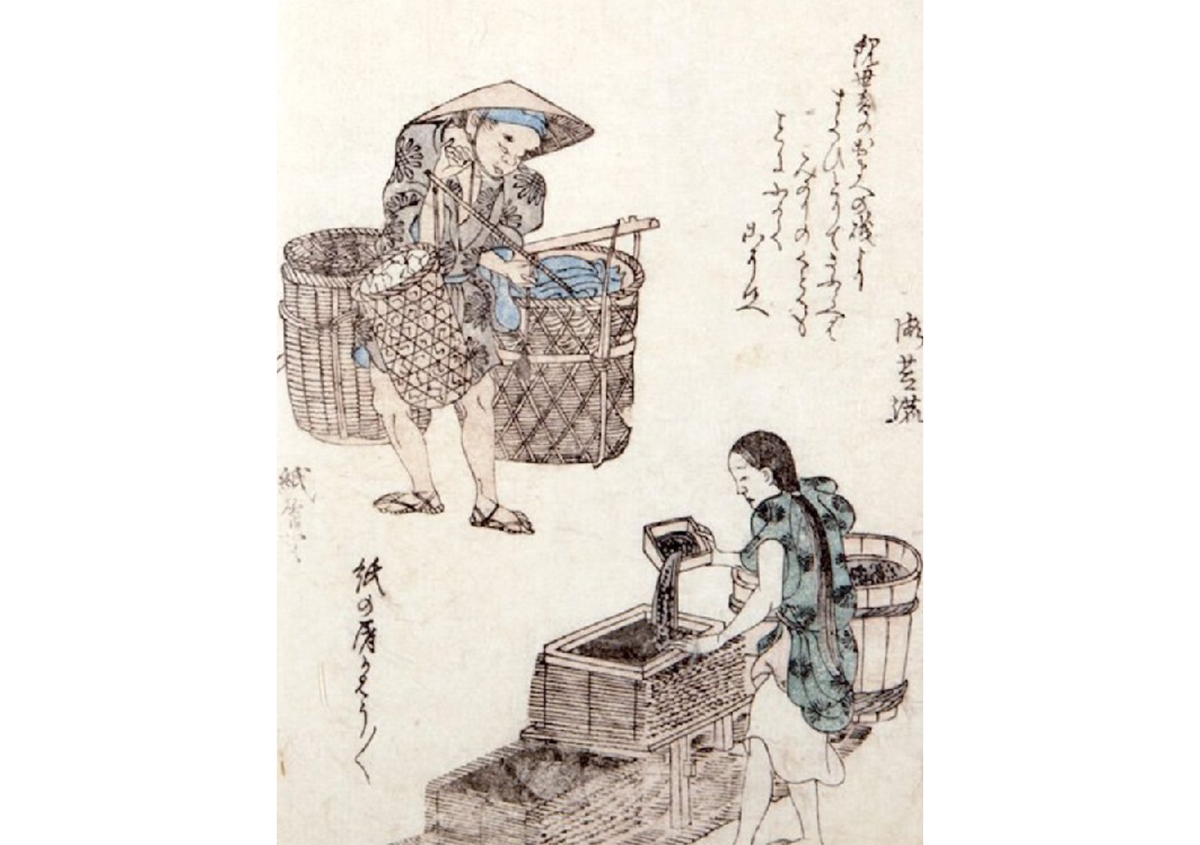

紙くず買いも紙くず拾いも、どちらも溜まった紙を、古紙問屋に売り渡します。古紙問屋は、古紙を分別して、漉き返し業者へと払い下げます。漉き返し業者は、回収された古紙を煮て、繊維状にほぐし、新たに紙に抄き直す職業で、今で言う再生紙の製造業者です(画像4)。

漉き返して作られた紙には、高価なものから、安価なものまで多様なレベルがありました。

(画像4)集まった古紙を選別して、紙をほぐし、煮て、繊維をほぐして、もう一度漉き直すことで、紙を再生させていました。この絵には、紙くず買いと、漉き返し業者が描かれています。

漉き返し業者の横には、「ふのり梳き」と書かれており、紙をすく際に、ふのリを使って、繊維を定着させていたものと思われます。

安価な紙は、墨を除去することや、漂白することができず、薄鼠色のもので、薄墨紙とも呼ばれ、さほど質の良いものではなかったのですが、トイレの落し紙(今で言うトイレットペーパー)などには重宝されたようです。

こうした業者は、今の浅草近辺に多く集まっていたこともあり、この近辺で作られた紙は、浅草紙とも呼ばれていました。

江戸以外では、京の「西洞院紙」、大坂の「湊紙」などがあったようです(画像5)。

(画像5)現在の様に、墨を取り除く、いわゆる脱墨が出来なかったことから、出来上がった漉き返し紙は、黒ずんだ紙となります。

これは現存する漉き返し紙(浅草紙)です。

さて、集まった紙を、煮て繊維をほぐしていくのですが、熱いままでは次の作業ができないので、冷めるまでのあいだ、浅草の北側にある、吉原まで足を伸ばし、遊女たちをからかいながら、見て回ったことから、「冷やかし」という言葉が出来上がったと言われています。

今でも、何も買わずに見て回ることを「冷やかしの客」と言うのは、ここからだそうです。

出来上がった浅草紙の多くは、トイレの落し紙として使われ、ここが紙の終着かと思いきや、その先がまだあります。

農家が各戸を周り、人糞を買い集めて、畑の肥料としていました。この人糞の中には、当然落し紙が含まれています。

畑に撒かれた肥料(人糞)の中に含まれる紙は、そもそもが植物の繊維であるセルロースが主成分です。セルロースは吸水性があると同時に、炭素繊維でもあります。土に混ぜることにより、保水性が高まり、炭素が土壌改良にも役立ちます。

そしてこうした土壌で野菜などが、栽培されます。また、紙の原料でもある、楮、三椏、雁皮などの植物の育成にも役立ちます。

人々の暮らしの中で、ぐるぐると循環し、人々の生活や暮らしを支えることになる。

資源の少なかった時代には、こうした知恵と工夫が生かされています。

昔から、紙は循環型素材と呼ばれ、現在に引き継がれています。

循環させるかどうかは、私たちの日々の生活の中で、私たち一人一人の行動が大切な要素であることに変わりありません。

参考(お江戸の化学より)

https://www.gakken.jp/kagakusouken/spread/oedo/02/kaisetsu1.html

https://www.gakken.jp/kagakusouken/spread/oedo/02/kaisetsu2.html

(画像2)「紙屑買い」は、家々を回り、要らなくなった紙や、布などを買い取る仕事です。

持参の秤で重さをはかり、重さに応じた金額を支払う仕組みです。

買い取った紙は、古紙問屋に卸すことで、生計を立てていました。

(画像3)「紙屑拾い」は、道端などに落ちている紙くずやぼろきれを拾い、拾い集めたものを古紙問屋に売って生計を立てていたようです。

元手はいらない代わりに、効率は良くないのですが、職業として成立していたようです。

(画像4)集まった古紙を選別して、紙をほぐし、煮て、繊維をほぐして、もう一度漉き直すことで、紙を再生させていました。この絵には、紙くず買いと、漉き返し業者が描かれています。

漉き返し業者の横には、「ふのり梳き」と書かれており、紙をすく際に、ふのリを使って、繊維を定着させていたものと思われます。