生田信一(ファー・インク)

鉄道切符と活版印刷をめぐる旅

今回のコラムは、鉄道切符と活版印刷をめぐるお話です。かつて鉄道の切符は「硬券」と呼ばれる乗車券を購入して出かけたものでした。硬券は文字通り硬い紙でできた板紙です。これに印字するには、金属活字で組まれた版を用いて活版印刷で刷る方法が長い間の伝統的な技法でした。現在でも硬券を利用している鉄道会社は一部に残っていますので、実際に手にした方は多いと思います。

今回は、硬券の印刷を長年に渡り手がけてきた山口証券印刷株式会社を訪ね、貴重な資料を見せていただきながら硬券と活版印刷についてお話をうかがいました。私(生田)と一緒に取材に同行し、テキストをまとめていただいたのは、ブックデザイナーである板谷成雄さん。板谷さんは長年の鉄道ファンであり、鉄道に関する書籍も数多く手がけられておられます。今回のコラムでは、テキストをまとめる作業を板谷さんお願いしたところ、こころよく引き受けてくださいました。

明治期から昭和・平成に至るまでの、鉄道切符と活版印刷の歴史を振り返る楽しいレポートになりました。お楽しみください。

100年以上の長きにわたり使われた「硬券」

鉄道でどこかに行きたい、行かねばならない時、駅に着いてまず何をしますか? 一昔前までは誰しもが「切符を買う」と答えたことでしょう。今では特に近距離ではSuica、PASMO、ICOCAなどの「乗車カード」の利用が普及して、切符を買って鉄道に乗る機会は、新幹線をはじめとする遠距離間の移動や地方の鉄道利用などに限られてきました。そしてそのたまに手にする切符も、カード大の大きさだったり薄い紙のものが多くなりました。

ところで日本の鉄道は4年後の2022年に創業150年を迎えますが、150年の歴史のうち100年以上の長きにわたり使われていた切符といえば、そう、「硬券」と言われているあの硬い紙の切符なのです。かつて駅には必ず出札窓口があり、鉄道に乗車する際にはそこで切符を買ったのでした。

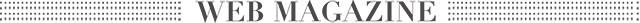

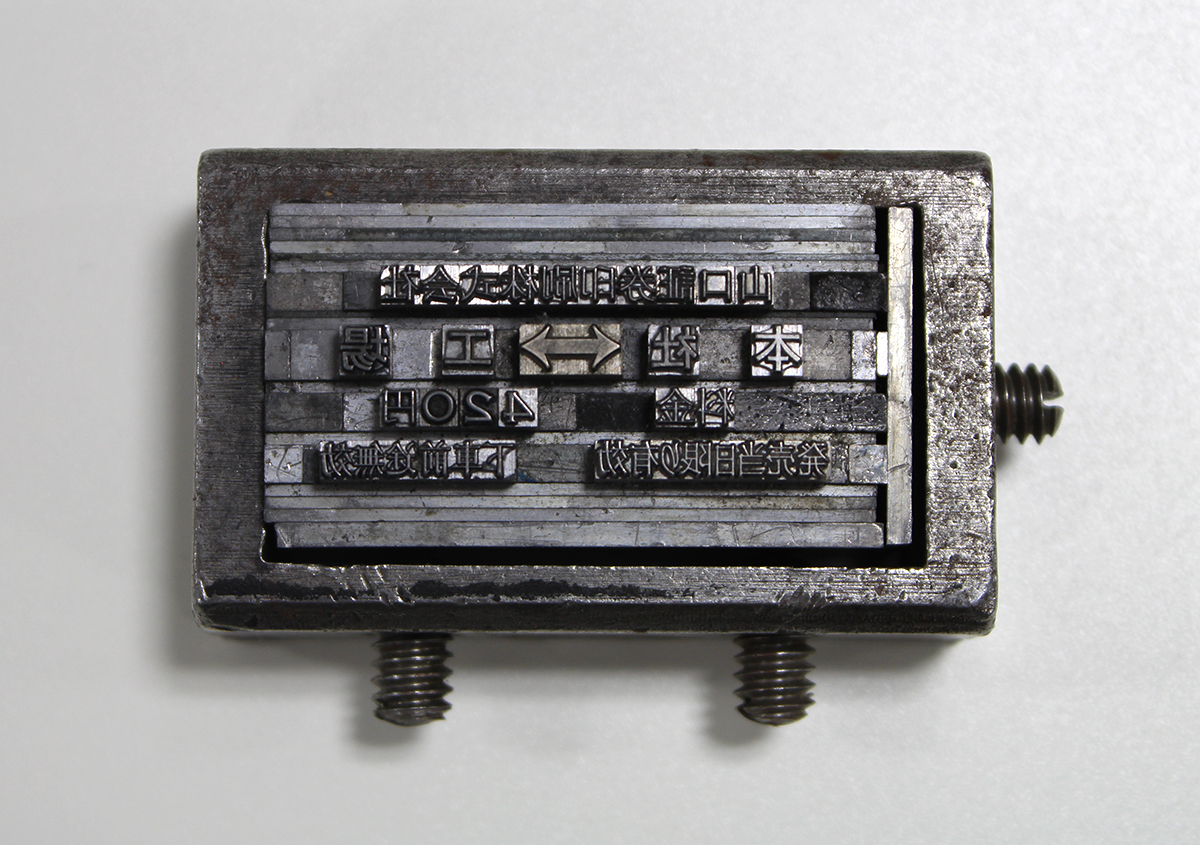

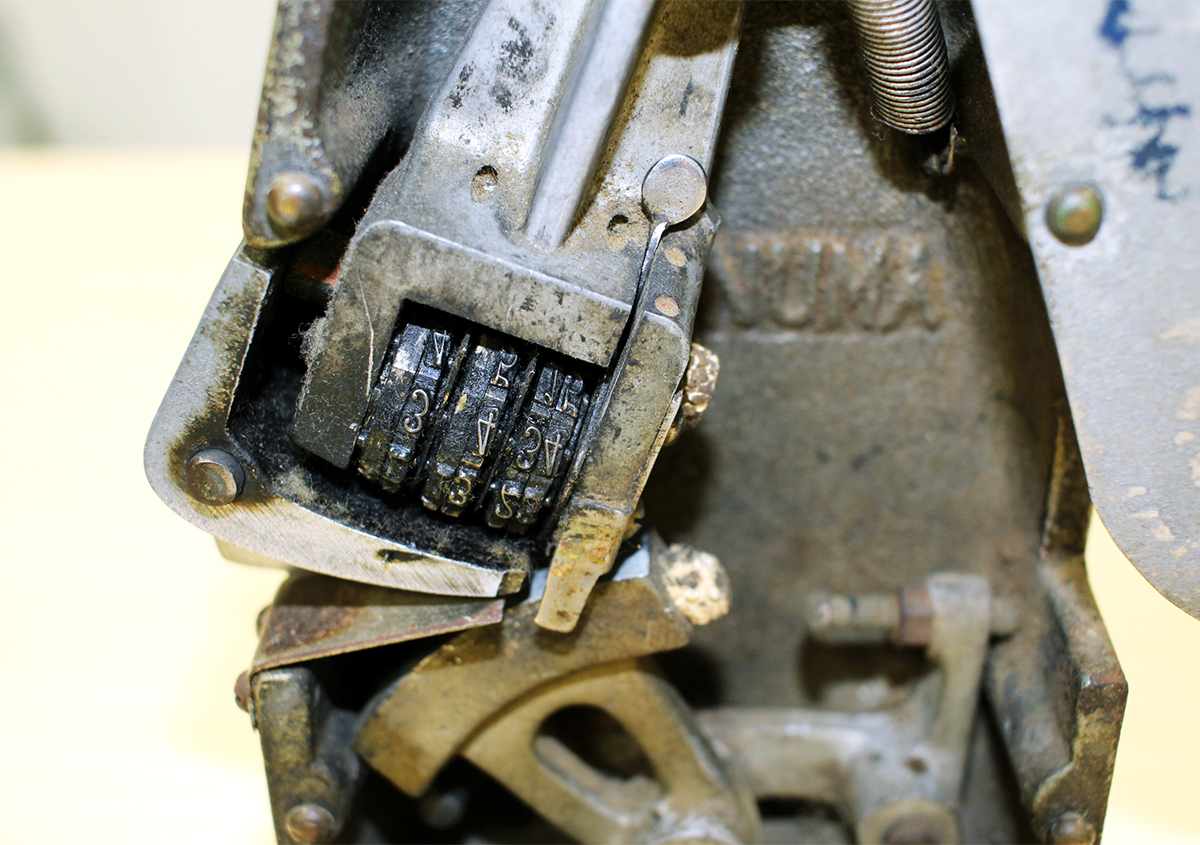

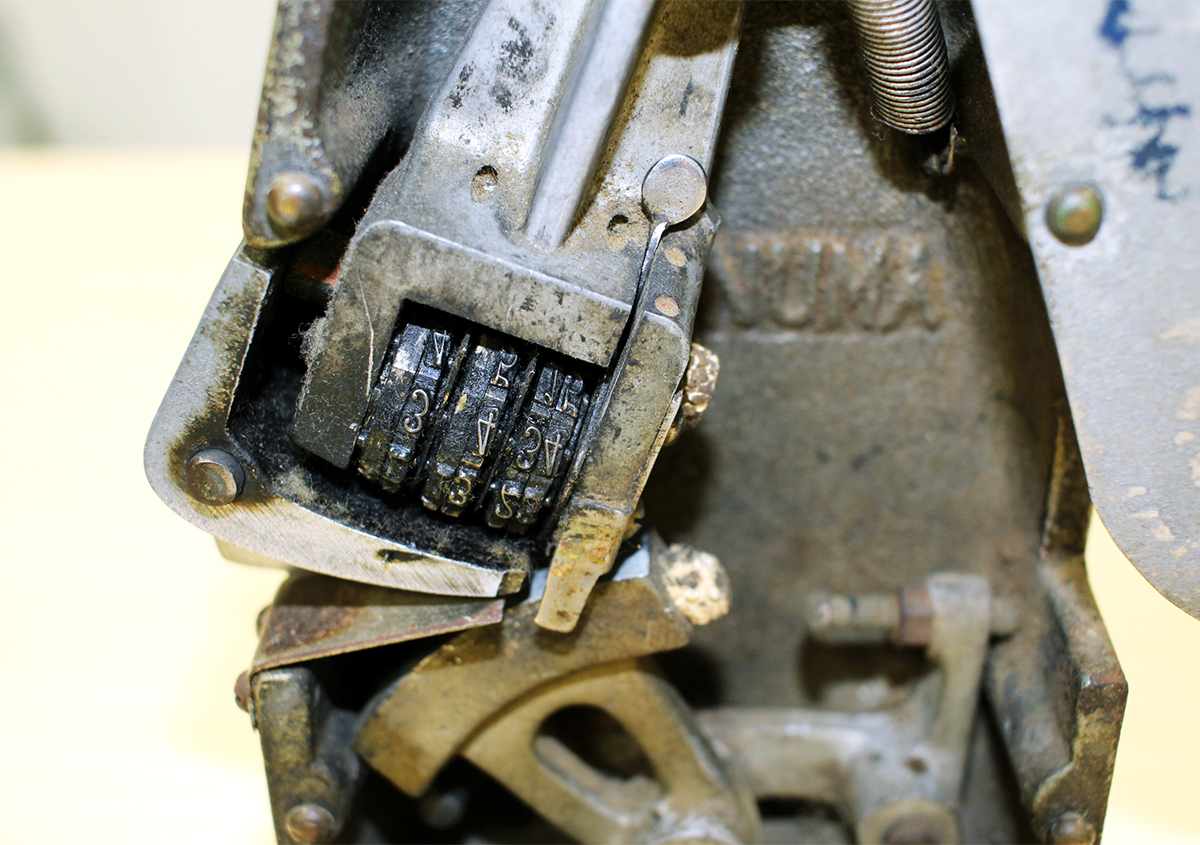

「東京まで大人1枚」などと言ってお金を出すと、駅員は「硬券ホルダー」から切符を抜き出し、ダッチングマシンという日付印字器(写真1、2)に通して釣り銭と一緒に発券してくれます。その切符を改札口で入鋏(鋏で一部を切り落とす)(写真3)してもらうとホームに入場することができました。子どもにとってはこの出札口で切符を買うという行為は一人前の証であり、列車に乗ってどこかへ行く高揚感とあいまって興奮を覚えたものでした。

(写真1)

(写真2)

(写真1、2)ダッチングマシン(日付印字器)。駅の出札窓口で切符を購入する際に、駅員がこの器械に切符を通して日付を印字した。

(写真3)改札鋏。かつては改札口に駅員が立ち、乗客の切符の一部を鋏で切り落とした(入鋏)。切り落とした部分の形状が「鋏痕(きょうこん)」で、各駅あるいは各路線でその形状は異なり((写真10)参照)、入鋏の位置もさまざまで、時間によって位置を変えることもあった。自動改札機の普及や入鋏の代わりにスタンプ押印になった駅が増え、現在では改札での入鋏風景はほとんど見なくなった。

時は流れて1970年代後半から短距離区間の乗車券を出札する「自動券売機」が普及し始めました。当初は運賃別の硬貨専用券売機が並び、次第にそれが統合され紙幣も使用できるようになり、今では指定券の発券や乗車カードのチャージなどマルチに対応する機械が主流となっています。しかし、出てくる切符は硬券ではなくなりました。自動券売機に押し出されるようにして硬券は主役の座を降りました。今では地方のローカル私鉄などで実用されているのみとなっています。

(写真1)

(写真2)

(写真1、2)ダッチングマシン(日付印字器)。駅の出札窓口で切符を購入する際に、駅員がこの器械に切符を通して日付を印字した。

(写真3)改札鋏。かつては改札口に駅員が立ち、乗客の切符の一部を鋏で切り落とした(入鋏)。切り落とした部分の形状が「鋏痕(きょうこん)」で、各駅あるいは各路線でその形状は異なり((写真10)参照)、入鋏の位置もさまざまで、時間によって位置を変えることもあった。自動改札機の普及や入鋏の代わりにスタンプ押印になった駅が増え、現在では改札での入鋏風景はほとんど見なくなった。 | 鉄道切符と活版印刷をめぐる旅

乗車券印刷一筋の印刷会社

鉄道黄金時代の雰囲気を漂わせ、小さな紙片にさまざまな情報を盛り込んで種類もバラエティに富んでいた硬券はどのように印刷されているのでしょうか。乗車券印刷を幅広く手がけてきた山口証券印刷株式会社を訪ね、山口誉夫常務取締役と山口真司取締役にお話を伺いました。

山口証券印刷株式会社は大正10年に創業以来、長く鉄道やバスの乗車券類の印刷を業務の中心に据えてきた印刷会社です。昭和15年〜26年には「山口乗車券印刷所」という社名だったことでもわかるように、鉄道切符の歴史とともに歩んできたと言ってもいいでしょう。

「乗車券の印刷は私鉄のものからはじまりました。戦前から戦中にかけて東横電鉄(現・東急電鉄)が東京南西部の各私鉄を統合していた『大東急時代』という時期がありました。当社は京成や小田急の切符を手がけていましたが、その小田急が東横に吸収されたのちは大東急の仕事を受け受注が一気に広がりました」と山口常務。また、「国鉄(旧・鉄道省、現・JR)との関係も深いものがありました。切符には地紋が刷られており、これが偽造防止に役立つのですが、この地紋を作らせていただいており、いわば我が社の生命線だったのです。戦前の鉄道省時代に使われたものは『旧地紋』と言いますが、戦後間もなく発足した国鉄から許諾を得て『新地紋』というものを作らせていただきました。新旧と言ってますが並行して使われており、今は旧地紋を使っている会社が多いようです。切符は有価証券なのでこういったものは自由に作れるものではなく複製も困難なのですが、国鉄が管理していた地紋を参考にして私鉄向けの地紋を制作してよい、という許可を我が社がいただいたのです。地紋に入る文字は戦前の鉄道省時代は“Imperial Government Railway”であり、戦後国鉄になって“National Japan Railway”となり、その地紋のデザインを元に私鉄専用の“Private Japan Railway”を制作させていただきました」とおっしゃる。

活版の乗車券の全盛期は昭和30年〜40年代で、切符は硬券から自動券売機のロール紙へ、そして磁気カードへと変化していきましたが、同社もそれぞれの時流に積極的に対応して発展を遂げてきました。Suica、PASMOなどの前史でもある各社共通の磁気カード「パスネット」も手がけていました。現在の事業品目は各種乗車券類を筆頭に、鉄道関係を中心としたカード類、そのノウハウを活かした各種証券印刷物など幅広く、もちろん一般の印刷物もあります。そして、会社案内に記された取引先には鉄道会社、バス会社の名前がずらりと並んでいます。

もろもろの印刷物にも興味は尽きませんが、今回は活版での硬券印刷に絞ってお伺いしました。

切符はなぜあのサイズなのか

かつての国鉄からJR、私鉄各社、地方鉄道、どこで買ってもおなじみの切符のサイズはほとんど同じです。硬券が券売機によるロール紙に代わっても、一般的な切符のサイズはほとんど変わってません。なぜでしょうか?

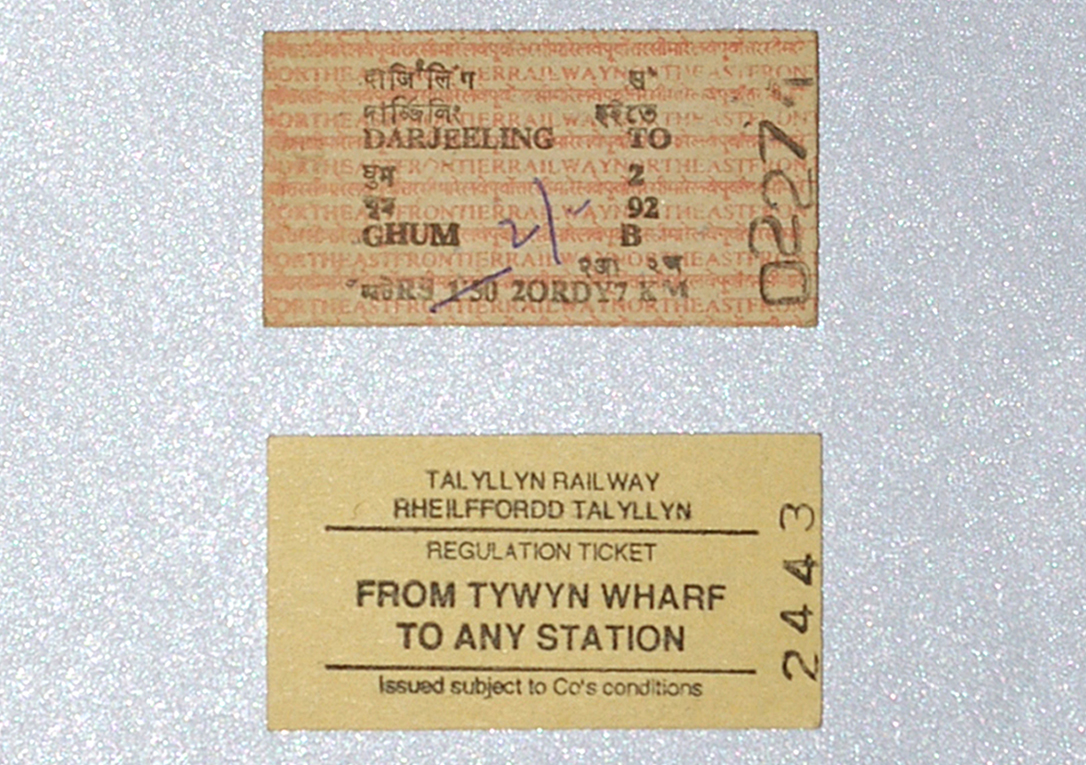

実はこのサイズ、世界共通なのです。鉄道発祥の国イギリスで1837年に登場したこの切符は、イギリスの地方駅の駅長だった人の名を取って「エドモンソン型乗車券」と言われており、硬い紙に発駅・着駅・運賃・通し番号・出札日が明記され、発駅で鋏を入れ着駅で回収することで、発券枚数や精算の管理に画期的な効果をもたらしたのです。

サイズや用紙も含めてこの合理的な発券回収システムは世界中に普及しました。イギリスの指導を受けて鉄道が創業・発展した日本でも、乗車券としてこのエドモンソン型が基本となり定着したというわけです。

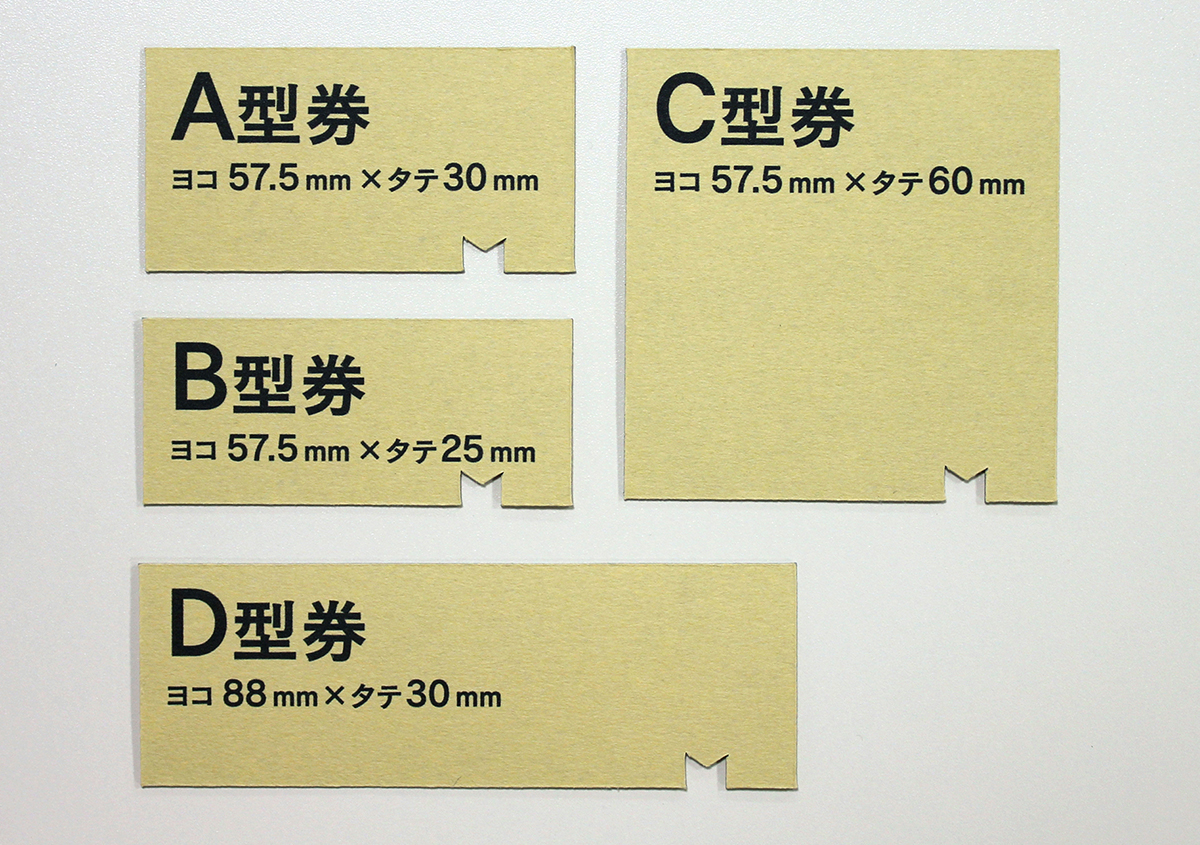

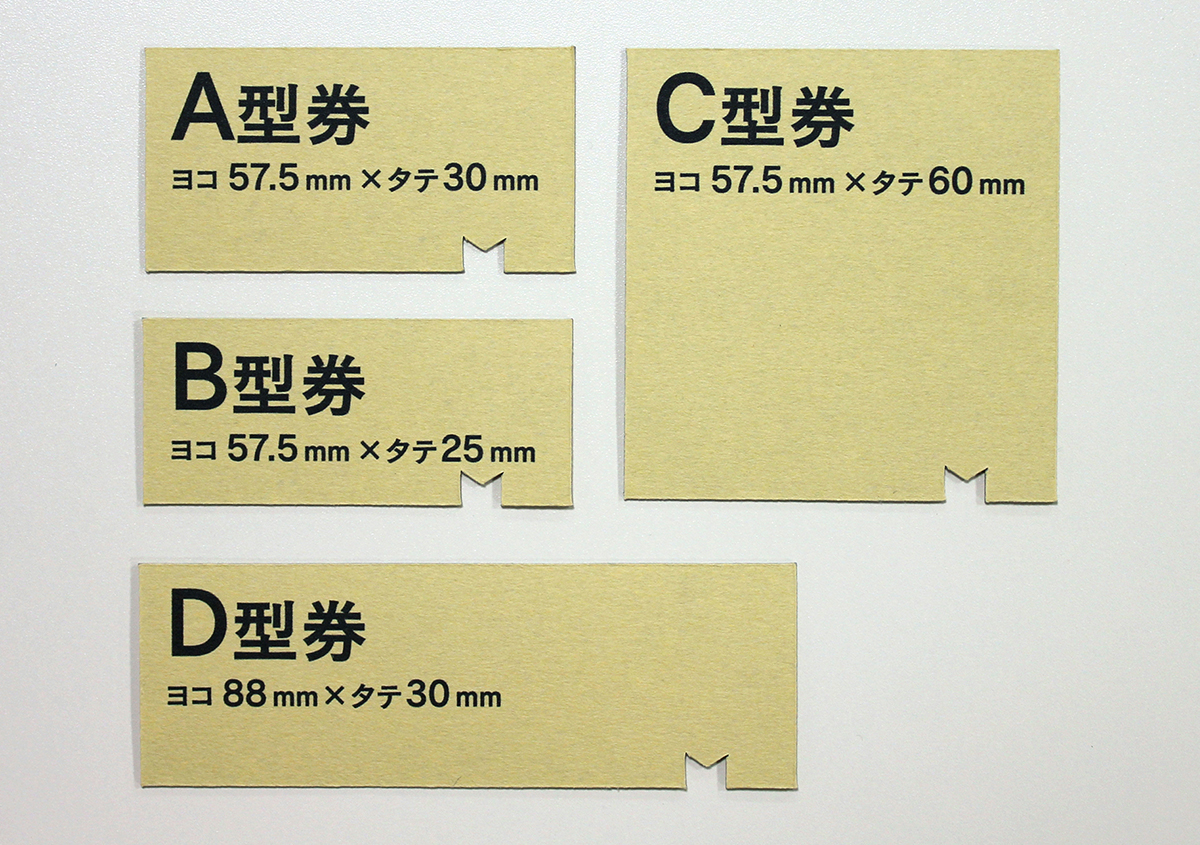

日本では、エドモンソン型の本来のサイズ(約30×57.5mm)をA型と定め、紙の節約のためにやや幅を狭くした約25×57.5mmをB型、A型2枚の面積(約60×57.5mm)のC型、A型の長辺を伸ばし約30×88mmにしたD型と定め、この4種類が今でも切符の基本サイズになっています(写真4、5)。

(写真4)A型(約30×57.5mm)、B型(約25×57.5mm)、C型(約60×57.5mm)、D型(約30×88mm)のサイズ比較。

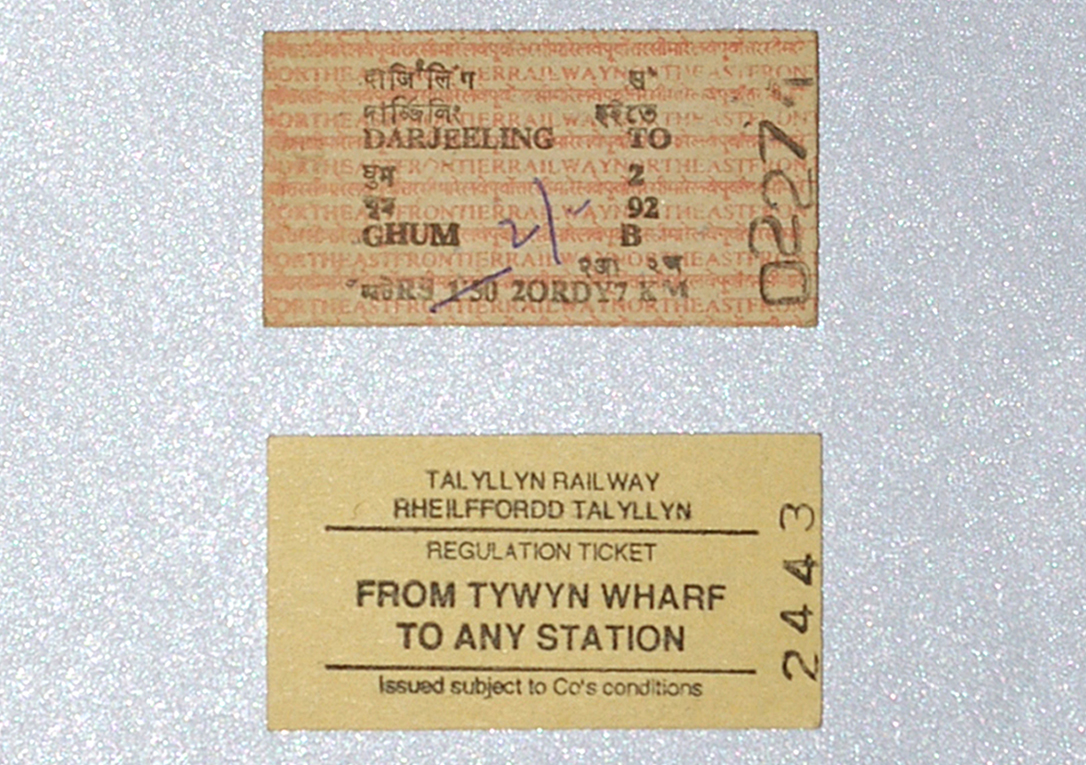

(写真5)上がインド・ダージリン鉄道、下がイギリス・タリスリン鉄道の硬券切符。いずれも約30×57.5mmのエドモンソン型。写真提供:板谷成雄

(写真4)A型(約30×57.5mm)、B型(約25×57.5mm)、C型(約60×57.5mm)、D型(約30×88mm)のサイズ比較。 | 鉄道切符と活版印刷をめぐる旅

(写真5)上がインド・ダージリン鉄道、下がイギリス・タリスリン鉄道の硬券切符。いずれも約30×57.5mmのエドモンソン型。写真提供:板谷成雄

活版で1枚ずつ印刷される硬券

切符は、前述の偽造防止のために刷られる色刷りの地紋の上に駅名や運賃等基本的な文字が黒色で印刷される2色刷が基本ですが、子ども用の「小」や入場券など特殊な用途に使うための目印として赤色の線などが印刷されている場合もあります(写真6)。

(写真6)D型切符。これは伊豆箱根鉄道の硬券で、上は子ども(就学児童=小学生)用の「小人切符」なので赤色で「小」の字が印刷されている。

そして硬券の用紙は専用の再生紙が使われていました。かつての専用紙は印刷時に紙粉が多く発生して扱いづらかったそうです。

山口常務にご説明いただいた硬券切符の製造工程を簡単にご紹介しましょう。まず大きな用紙に地紋を印刷します。これは地紋版というB2判大くらいの凸版を使います。

次に切符の長辺サイズでスリットを入れて断裁する「大裁(おおだ)ち」で短冊状にします。さらに短辺サイズで断裁する「小裁(こだ)ち」で切符のサイズに仕上げます。

券面は活字で組版します。和文は公の印刷物によく使われた日本活字工業の書体を主に使っているとのこと(写真7)。ただし、欧文や数字はヘルベチカ(Helvetiva)やカッパープレート(Copperplate、縦画と横画の太さが同じでセリフが付いており小さな文字でも可読性が良い)を使っています。これら書体等は鉄道会社から指定されており、大きさもすべてポイントで、6ポイント、8ポイント、12ポイントが主流です。また決まりの語句はその都度組まなくてもよいように連字(数文字が1本の活字になっている)を鋳造して用意してあります。斜めの罫線は凸版です。

(写真7)活字がケースに収められている。頻出する数文字をまとめて鋳造した連字も見える。

組版のこだわりについて山口常務は、「私は活版時代の全角、半角、四分といった意識の中で組版が成り立っており、写植時代になっても同様ですが字間という概念となり、それが今日のDTPに生かされていくべきだという考え方です。まずは活字組版の原点からひもといていくべきで、任意にトラッキングやカーニング処理をすればいいというのは、日本語組版の意識としては違和感があります。いまだにそういった部分については適当にやるなと口すっぱく言ってます」とおっしゃる。長い間、小さな券面に活版印刷の技術の粋を凝縮させてきた歴史ある印刷所ならではの至言であろう。

切符には両矢式、片矢式、金額式、そして地図式などがあり、その種類は何十もありました。このうち地図式は都市部の近距離切符に乗車できる範囲の路線図が印刷されていたもので(写真8)、これは専門の作図業者がトレースして駅名も手描きし、原図を凸版に起こして組版に貼り付けて印刷したそうです。この小さな路線図・駅名を原寸大で描画できる職人さんもいたそうです。

(写真8)地図式切符。これらは営団地下鉄(現・東京メトロ)から国鉄(現・JR)への「通し切符」(乗り換え切符)で裏面には「(地図の)太線区間内の1駅ゆき」とある。

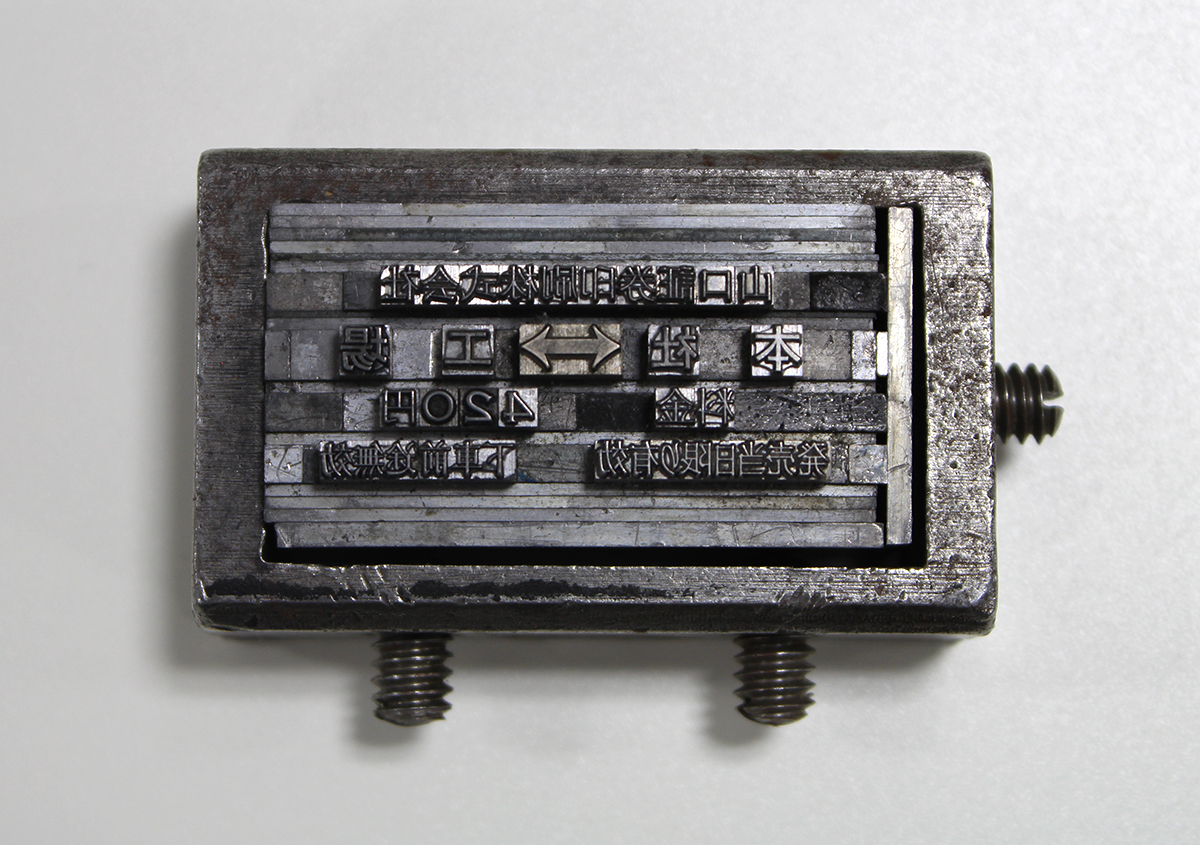

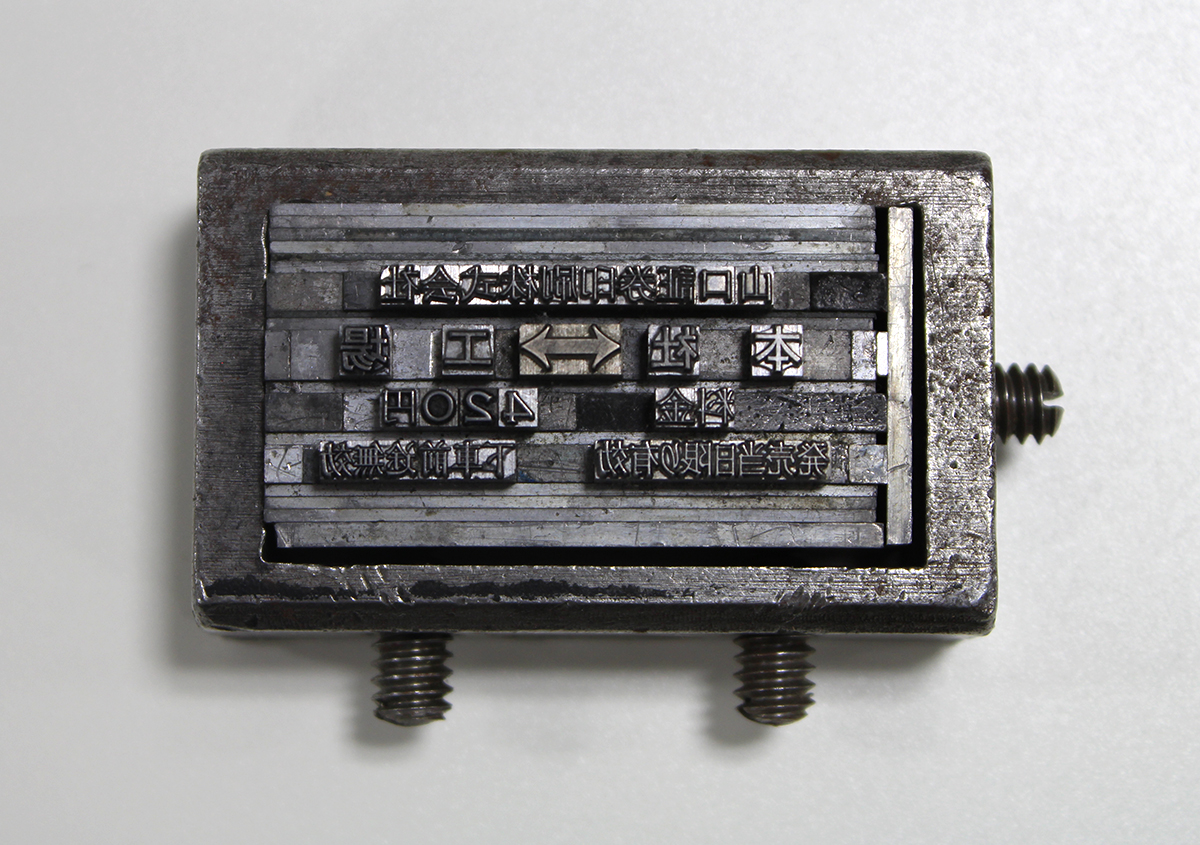

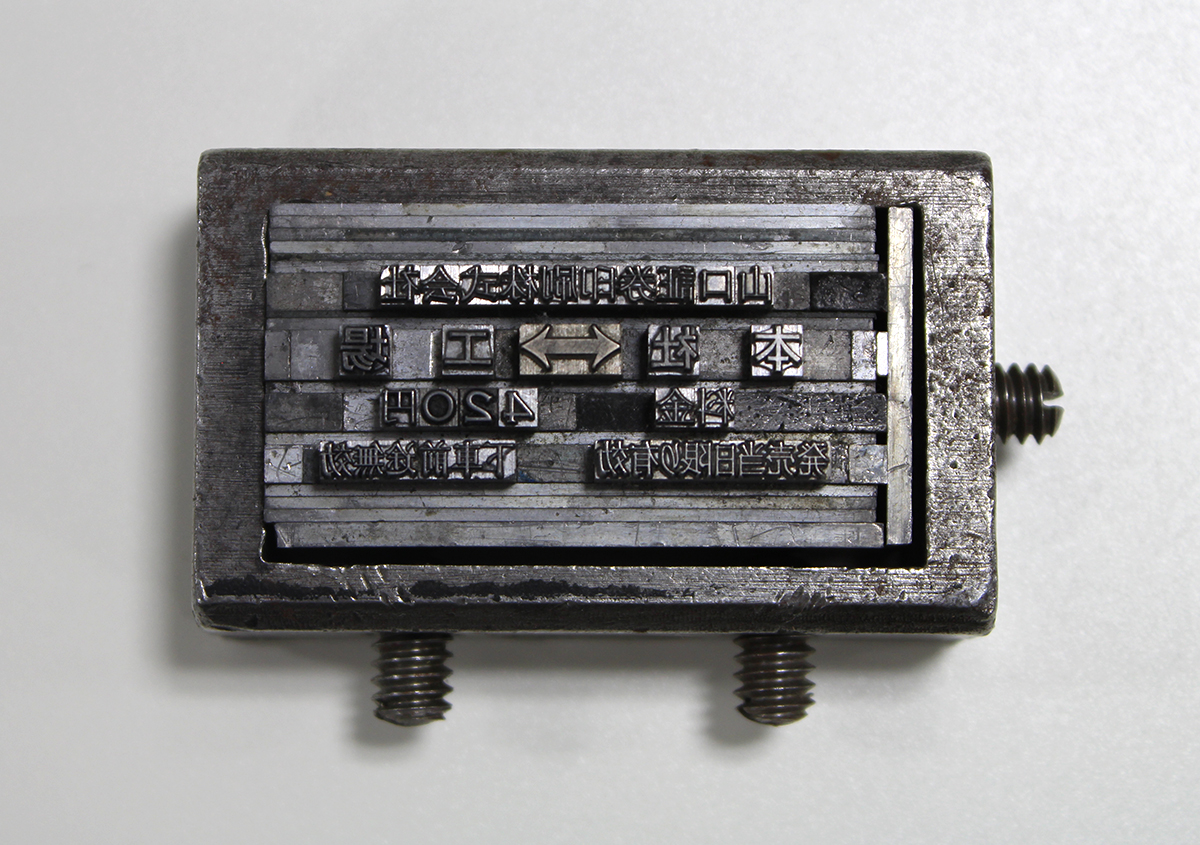

組版したチェース(金枠)(写真9)を印刷機に組み付け、小裁ちを終えた地紋だけの切符用紙をセットして印刷がスタートします。

(写真9)硬券の組版。通常の活字組版同様に活字と込め物(インテルなど)で構成されている。写真は印刷機にかけるためにチェースにセットされたもので、組版が崩れないようにネジでしっかりと締められている。

活版の切符印刷は組版に直接インキを付けて印刷する「原版刷り」です。通常の活版印刷で大量に印刷する際には、組版の紙型を作ってそれに鉛を流し込んだ「鉛版」で印刷しますが、切符の印刷ではそれはせず、原版刷りでも数十万枚は刷れるとのこと。印刷後に組版は解版せず増し刷りのために組み置きしていました。赤文字、赤線が入る場合は2色機で同時に刷りました。そして同時に裏面にはナンバリングがされます。

ところで通常の印刷では用紙を印刷部分に取り込むための「くわえ」という余白部分が確保され、その部分は印刷できないのですが、切符は小さいのでそういう余白を確保することができません。ではどうやって用紙を印刷部分に送るのかというと、重なっている用紙を1枚ずつツメで押し出しているのだそうです。厚紙ならではのやり方ですね。切符がずれずに押し出されていくためのガイドに用紙が詰まらないようにする技術が求められています。

(写真6)D型切符。これは伊豆箱根鉄道の硬券で、上は子ども(就学児童=小学生)用の「小人切符」なので赤色で「小」の字が印刷されている。

(写真7)活字がケースに収められている。頻出する数文字をまとめて鋳造した連字も見える。

(写真8)地図式切符。これらは営団地下鉄(現・東京メトロ)から国鉄(現・JR)への「通し切符」(乗り換え切符)で裏面には「(地図の)太線区間内の1駅ゆき」とある。

(写真9)硬券の組版。通常の活字組版同様に活字と込め物(インテルなど)で構成されている。写真は印刷機にかけるためにチェースにセットされたもので、組版が崩れないようにネジでしっかりと締められている。

切符は厳しく検査される有価証券

この印刷機の技術が確立したのは明治時代の後半だそうです。岐阜県犬山にある明治村に同社が使っている機械と同じものが保存されていることから推測されるとのこと。

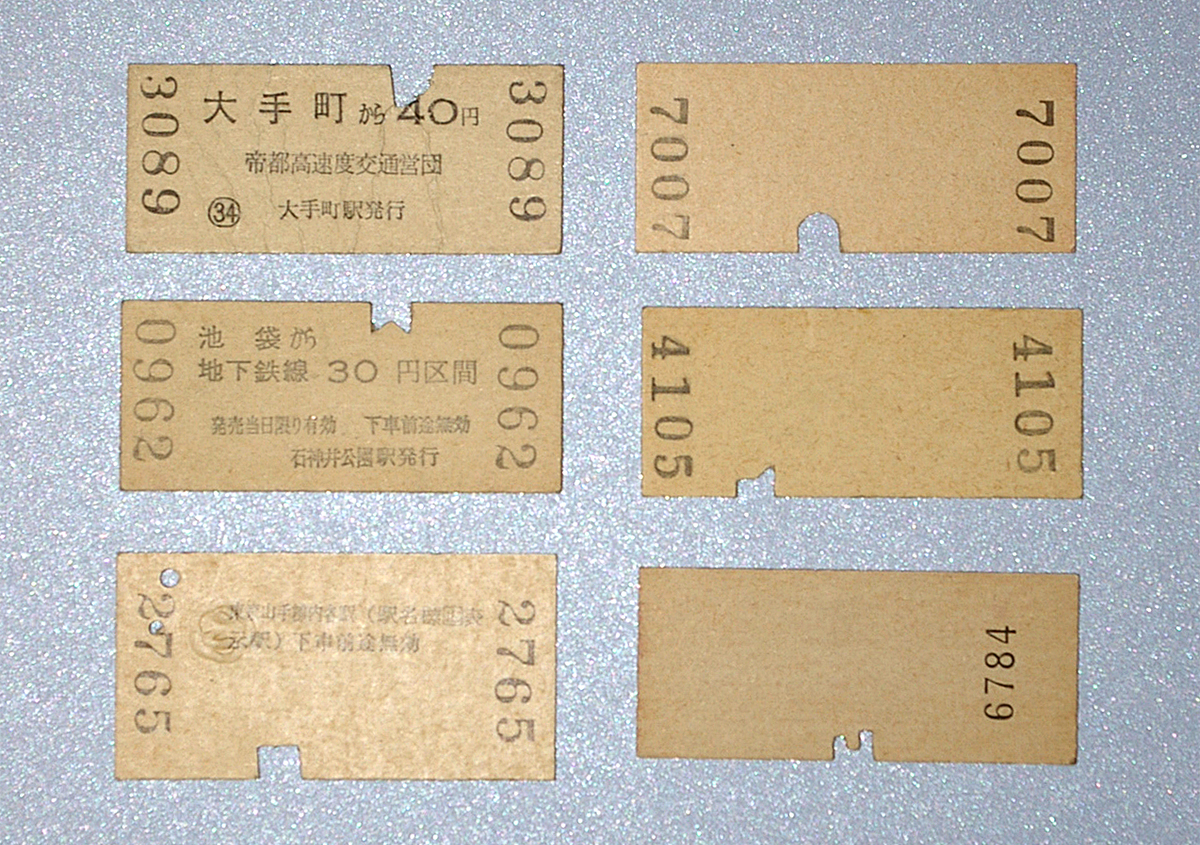

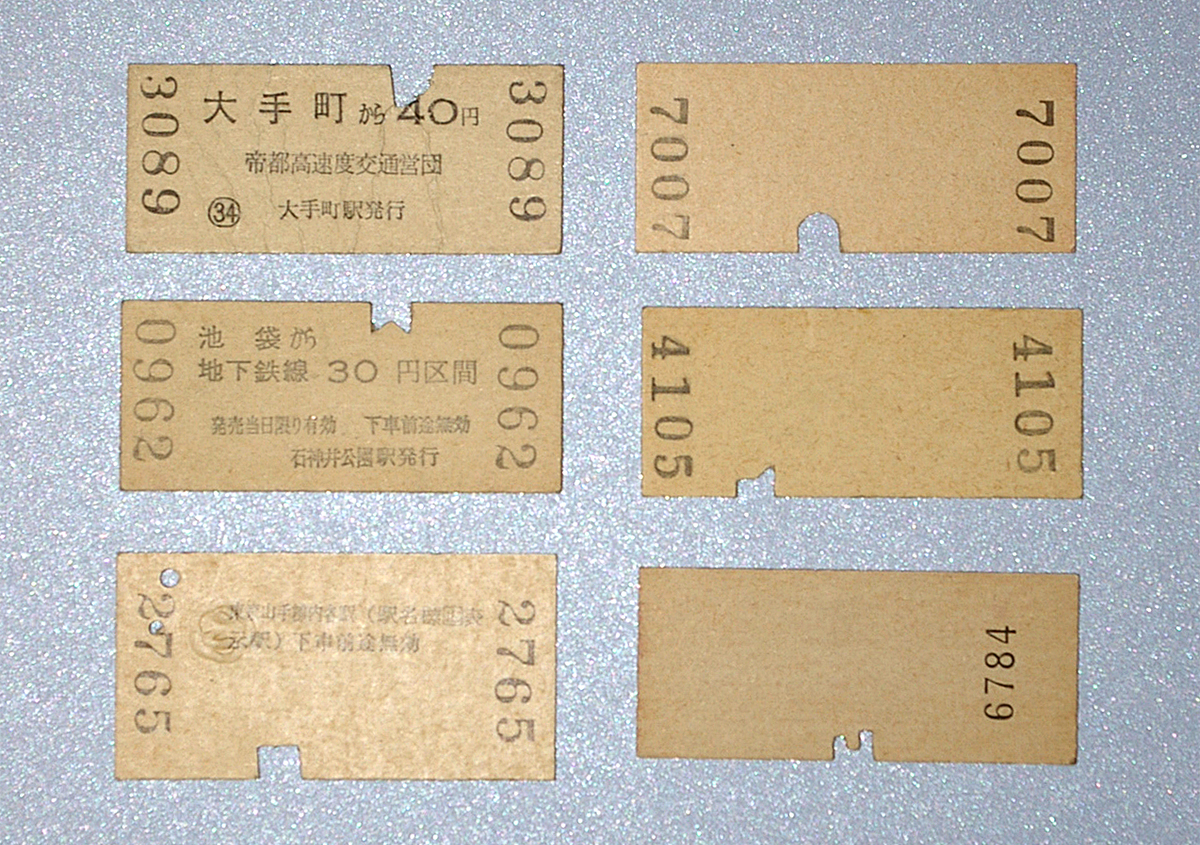

1種類の切符を一度に印刷する枚数は1万枚。切符の裏側には4桁の通し番号が付いているので1万枚より多く印刷すると通し番号のダブりが発生するからです(写真10)。同じ切符を再度印刷する場合は、裏面に「②」などの何度目の印刷かがわかる数字を入れます。

(写真10)硬券切符の裏面には通常4桁の通し番号が印字されている。各切符に刻まれた入鋏の痕(鋏痕)もいろいろあることがわかる。

印刷が終了すると厳密な検査がなされます。切符は、「持参者が労務の提供を受ける権利を有する」ことを表した「有価証券」です。券面が正しく表記されていることはもとより、2枚と同じものが存在してはいけません。また、余分に刷って保管しておくこともしてはなりません。紙幣に準じるほどの厳正な管理が求められるものなのです。ですから印刷後の券面の確認と枚数合わせは慎重を期します。同社には硬券全盛時代には何十人もの検査要員がいて、1枚ずつ検査をしていたそうです。

全盛期には十数台の印刷機で1日100万枚程度を印刷していたとのことで、検査に要する時間も労力も相当なものであったことが想像されます。検査を経た切符はこれまた厳重に梱包されて鉄道会社に輸送されます。そして鉄道会社においても再度検査がなされます。

(写真10)硬券切符の裏面には通常4桁の通し番号が印字されている。各切符に刻まれた入鋏の痕(鋏痕)もいろいろあることがわかる。

硬券は記念切符でよみがえった

さて、今では硬券を目にする機会は少なくなりました。地方のローカル私鉄などで細々と実用されていますが、主流の座から降りて久しいものとなりました。しかしそれだけに硬券は、かつて長い間交通の王者であった鉄道全盛時代を思い起こさせるノスタルジックな雰囲気を醸し出すアイテムともなり、ゆえに周年などの記念切符に採用されることも多くなりました。「○○線全駅入場券」といった硬券セット(写真11)などは根強い人気があります。

(写真11)西武鉄道 国分寺〜本川越駅間 開業120周年記念切符。

山口常務によれば、それまでは半硬券や上質・コート紙の記念券も多くあったが、10年ほど前に東急電鉄が硬券の記念乗車券を出したら大ヒットし、それで硬券に再び注目が集まるようになり、各社も記念乗車券を硬券で発行するようになったそうです。また7年7月7日、8年8月8日、12年12月12日といった硬券切符もよく売れたようです。

長年乗車券印刷を手がけてきた同社では、そのコンセプトやノウハウを鉄道グッズシリーズ「Kumpel」(クンペル)の製作販売へと展開させています(写真12)。山口取締役によれば、「Kumpel」とはドイツ語で「相棒」という意味で、切符は鉄道の相棒でもあり、鉄道と人の相棒であり続けたいという思いを込めて命名されたブランド名とのこと。

(写真12)「Kumpel」の鉄道グッズ。

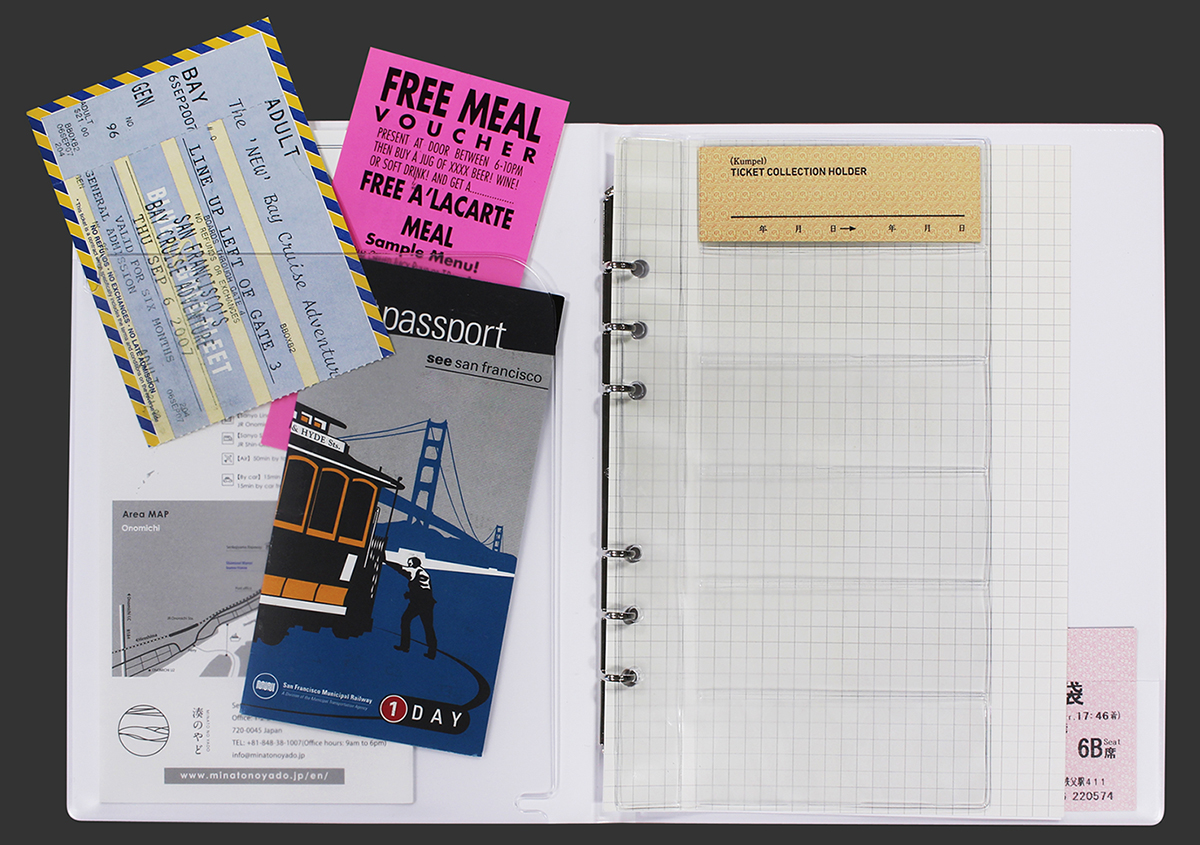

「Kumpel」にはさまざまなグッズが取り揃えられて、楽しい構成になっており(写真13〜17)、これらはKumpelのWebサイトで購入することができます。

(写真13)引退した寝台列車「北斗星」をモチーフにした、東京・馬喰町の「トレインホステル北斗星」の 1周年記念グッズのノート。Kumpel ならではの、硬券乗車券仕様となっている。

(写真14)国内で主に流通している4種類の切符(A型/ B型/ C型/ D型)と同サイズの付箋のセット。付箋がセットされている台紙は、本物の切符と同じ素材・製法で制作されており、乗車券製造と同じ技術でシリアルナンバーも刻印されている本格仕様。

(写真15)

(写真16)

(写真15、16)硬券乗車券保管用ホルダー。スタイリッシュに硬券を保管したり、そのまま旅に連れて行って旅先での思い出をファイルしたり、思い思いの使い方で楽しむことができる。カラーは写真のブラックのほか、ライトグリーン、レッド、ブラウン、シルバー、ピンク、イエローがある。

(写真17)JR30周年記念の企画商品で、JR発足当時の切符をモチーフにした「きっぷのーと」。表紙は本物の乗車券用紙に凸版印刷で仕上げている。オレンジページ×Kumpelのオリジナル地紋や駅ごとに異なる入鋏痕など、細部のこだわりも楽しい。仕様:オリジナルサイズ(182×105mm)/60ページ/方眼/表紙デザイン:秋葉原駅

JR東日本商品化許諾済。販売元:株式会社オレンジページ

旅先でたまに硬券を利用する機会があるが、これからはそうした機会も減っていくだろう。それだけに硬券を残しておきたいと願うファンは多い。駅の切符販売の窓口で、記念に硬券を購入しようとすると「鋏を入れますか?」と聞かれることもあるという。硬券は「記憶に残しておきたい印刷物」のひとつと言えるだろう。

では、次回をお楽しみに!

(写真13)引退した寝台列車「北斗星」をモチーフにした、東京・馬喰町の「トレインホステル北斗星」の 1周年記念グッズのノート。Kumpel ならではの、硬券乗車券仕様となっている。

※写真をクリックすると拡大します

(写真15)

(写真15、16)硬券乗車券保管用ホルダー。スタイリッシュに硬券を保管したり、そのまま旅に連れて行って旅先での思い出をファイルしたり、思い思いの使い方で楽しむことができる。カラーは写真のブラックのほか、ライトグリーン、レッド、ブラウン、シルバー、ピンク、イエローがある。

※写真をクリックすると拡大します

執筆者プロフィール

板谷成雄(いたや・しげお)

1955年生まれ。中央大学法学部卒、放送大学教養学部卒。出版社勤務を経て現在はフリーランスの装丁デザイナー、編集者。

10代からいわゆる「乗り鉄」で、1979年に当時の日本国有鉄道全線の完乗を達成し、1988年には国鉄〜JR以外の私鉄等の完乗も達成、以後現在に至るまで新線の乗車を続けている。

鉄道趣味が仕事に結びつき、『日本列島鉄道の旅』『世界鉄道の旅』(以上、小学館)、「日本鉄道旅行地図帳」シリーズ(新潮社、全32冊)、「図説日本の鉄道 全線全駅全配線」シリーズ(講談社、全57冊)、「全国鉄道事情大研究」シリーズ(草思社、全29冊、続刊中)など多数の鉄道書籍やMOOKのデザインを手がけてきた。