平和紙業株式会社

4月に入り

新入社員の皆さんへ

4月に入り、新入社員も各部署に配属となり、殺風景な職場が、少し華やいだ感じに包まれる今日この頃ではあるものの、昨今コンプライアンスだの、ハラスメントだのなかなかに煩いご時世です。

ひと昔のように、「自分で覚えろ」だの、「仕事のやり方は先輩から盗め」などといった、突き放したことも言えず、やけに優しく、手取り足取り教える風情が、時代なんだなぁと思ったりもします。

もはや昭和の時代ではなく、令和の時代なのだと、自分に言い聞かせるものの、なかなかしっくりしないのも事実。システム通り、マニュアル通りに事が運ばないのは日常なのだけど、特に紙業界は、ちょっとあやふやな部分が多すぎるから、余計に困ったものです。

「紙は生き物」と言われる通り、紙は製紙工場で作られることから、工業製品ではあるものの、精密機械のようなわけにはいかないし、そこまで厳密でもないのです。

そもそも原料のパルプは、木材から作られることから、天然素材なので、木材の産地や、生育状況、伐採時期などで、微妙に色合いや、繊維の質が違ってきます。

私どもが扱う色紙などは、繊維の質が微妙に違えば、染料の染まり方や、発色の仕方も微妙に違ってきます。毎回同じ量、同じ濃度の染料を使っても、染まりやすい繊維や、染まりにくい繊維があれば、当然出来上がる紙の色には、ブレが生じることとなります。

機械的に色の濃度などを測ることはできても、最終的には、人の目で判断する必要が生じてくるので、基準となる色に合わせて、色の微調整を行いながら、極力基準に合わせる努力が必要となります。

特に微妙な色合いの紙など、色の調整には、長年の勘と経験が必要になってきます。まさしく職人技が必要となってくるわけです。

とはいえ、毎回全く同じ色になることは、稀なことで、そこには、「許容範囲」という物差しが必要となり、「許容範囲」内のブレは、誤差として扱わざるを得ないのが現状です。このブレを極力少なく留めることが、製紙メーカーの信頼性にも繋がってきます。

また、特に色に関しては、個人差もあります。そもそも同じ眼球構造を持っていても、私の目と、他人の目は、まったく同じものではないので、同じ色を見ながらも、それぞれ認識する色は、違っていて当たり前です。眼球を取り換えるわけにはいかないので、お互いの見ている色の差は、分かりようがないのです。

更に、色紙は、染料自体が退色性が高いため、光の中に放置されれば紫外線の影響で退色します。

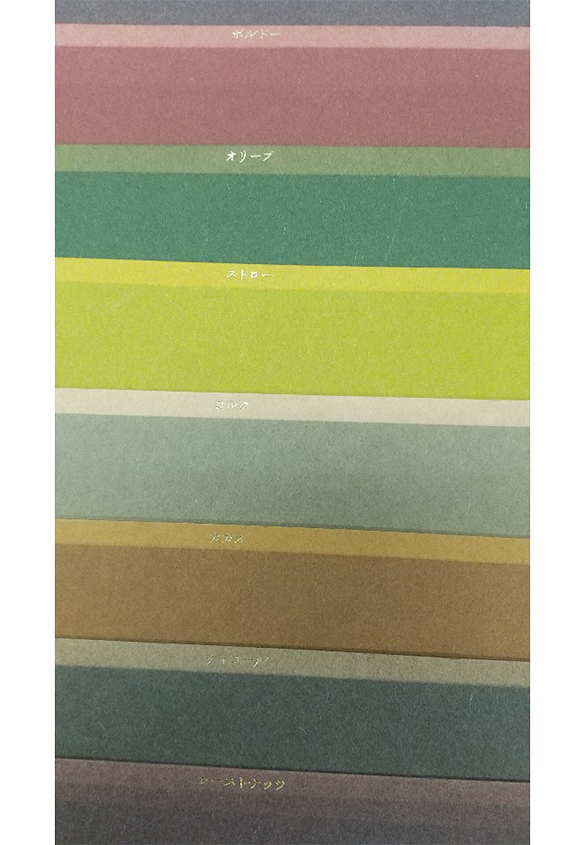

色が褪せていくわけで、店頭にサンプルとして置いておいた箱の色が、いつの間にか退色してしまったとの話はよく聞くことです。これを留めることは、現代の技術では難しく、あえて行うなら、紙表面にPP貼りをするなど、物理的に光との接触を遮ることくらいしかないのです。(写真1)

(写真1)お馴染みのディープマットですが、陽に当たった部分は、明らかに退色しています。

どのくらいのスピードで退色するかは、紙よって違いますが、紫外線による色の退色は避けられません。

地球上に光がある限り、この退色とは付き合っていかなければなりません。

パルプが天然素材である以上、避けられないことは他にもあります。それは湿度による膨潤です。紙自体が湿度の高い中に置かれれば、湿度を吸収し、紙自体が膨張するし、逆に乾燥状態に置かれれば、湿度を放出し、紙自体が収縮します。また、紙の表裏で水分量が違う場合などは、吸湿もしくは放出により、片面が伸びたり縮んだりすることから、紙がカマボコ状にカールすることになったりします。

また、紙の表裏の水分量が同じでも、吸湿が大きくなると、紙自体が波打つ状態となり、どちらにせよ、印刷などの加工が難しくなります。(写真2)

(写真2)片面にアルミを貼った紙などは、見本帳サイズでも反りが目立ちます。

\これはアルミの収縮率と、紙のそれとが違うため起こるものです。

印刷加工などは、極力湿度管理を行った現場での作業をお勧めします。

こんな生き物と付き合っていくのは、なかなか骨の折れるものでしょう。しかしこうしたことがあるからこそ、「紙って面白い」と思ってほしいのです。

こうした生き物から、何を作り出したら世の中を楽しくすることができるかとか、どう利用したら生活の一部として便利に使えるかとか、様々な妄想と、空想の果てに、新たな製品が生み出される楽しさが待っているのも事実です。

新入社員の皆さん、どんな業界でも同じだと思いますが、これまでの経験や知識だけではなく、その業界独自の常識や考え方があります。それらを否定せず、先ず一旦は受け止めましょう。必ず「何故?」「どうして?」と言った疑問が出てくることでしょう。その時はそれを放置せず、その場で周りに訊ねて、解決させましょう。昔から「聞くは一時の恥、聞かざるは末代の恥」と言われるように、納得できずに仕事を続けていると、いつか苦労することとなります。

紙業界は、「昔からそうだから」「今さら変わらないよ」なんて言葉がよく聞かれます。よく言えば伝統を大切にする業界とも言えるでしょう。しかし、変えていかなければ未来はありません。

皆さん、紙という生き物と、どうか深く関わって、紙の可能性を模索していきましょう。