生田信一(ファーインク)

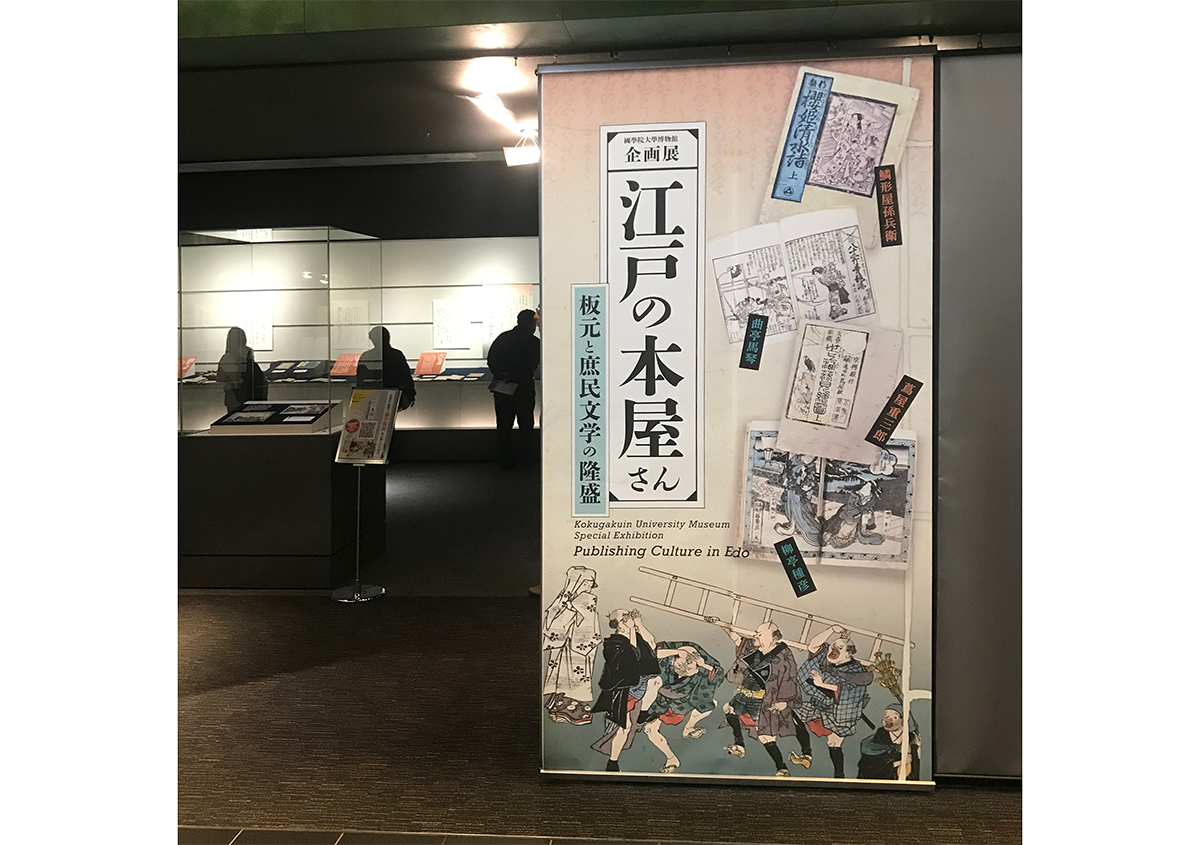

企画展「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」に行ってきました

今回のコラムは、令和7年2月22日(土)~4月20日(日)の期間、國學院大學博物館 企画展示室において催された「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」展をレポートします。本展では、江戸期において「本屋さん」が登場し、出版文化が生まれ、隆盛していった過程を、本作りの観点から多角的に見ることができました。

江戸期を1603年〜1868年とすると、265年の期間になります。本企画展では、江戸中期に本屋(=板元)が生まれ、庶民文学が隆盛し、本が広く読まれるようになった時期を照準にしています。この時期には、一般庶民が気軽に本を読める中間的なジャンルの本が数多く生まれました。特に「黄表紙」と呼ばれるジャンルの本は、内容は大人向けなのですが、ページの紙面は絵やイラストが主役となり、文字は絵の周囲の余白を利用して平仮名で書き込まれており、絵を通して内容を理解できる形式になっています。

明治期に近くなると、『南総里見八犬伝』や『東海道中膝栗毛』などのエンターテインメント要素の強い読み物が生まれています。こうしたベストセラーの読み物は、明治期に入り活版印刷の技術が日本国内に入ってきた後も読み継がれていきます。筆者は明治期の印刷形態の変遷にかねてから興味を持っていたのですが、これらの疑問を解き明かしてくれる企画展でした。

では、会場を覗いてみましょう。

江戸の本屋さんは面白い

筆者が企画展「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」に興味を持ったのは、江戸期の出版、印刷事情を知りたいと思ったからです。きっかけは、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でした。このドラマで描かれる本屋さんのシーンに興味を抱きました。

本コラムの執筆時点(2026年4月)では、物語の進み具合はまだ序盤ですが、中盤以降は、この時代に活躍した文人や絵師が続々と登場し、物語を引っ張っていくものと思われます。時代考証も緻密に張り巡らされているので、この時代を反映した本やカラー摺りの錦絵が登場するのが、今から楽しみです。ドラマを通じて、この時代の本屋さんのヒット商品をじっくり眺めることができますし、当時の江戸の庶民の人たちが何を面白がって、何を求めていたのかがわかります。ひょっとして新しいビジネスのヒントが得られるかもしれません。

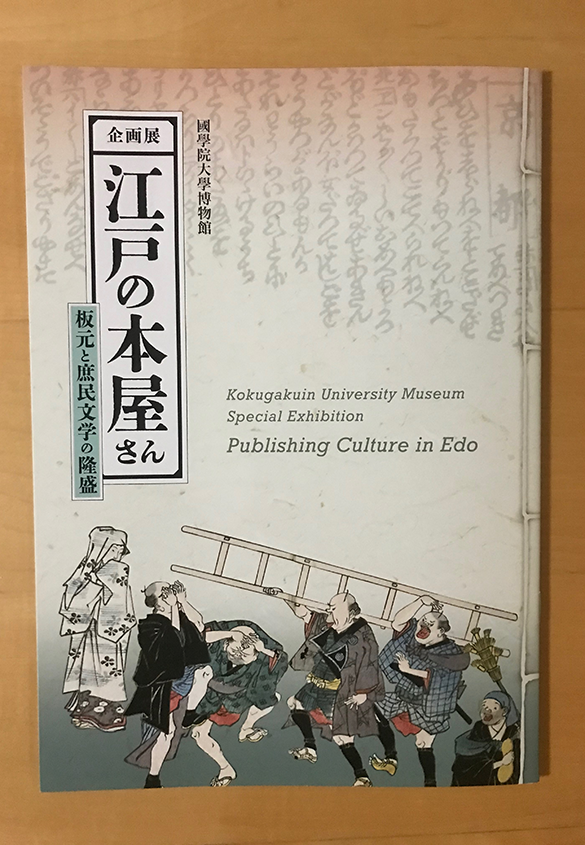

以下では、企画展「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」のパンフレットの構成に沿って、展示の様子を紹介します(写真1)。

展示の全体は四章の構成になっています。各章は以下の通り。

第一章「本屋の誕生」

第二章「版本が出来るまで」

第三章「出版物と江戸の版元」

第四章「江戸の文人と戯作者」

本コラムでは一章、二章の内容から抜粋、引用し、版本(はんぽん=版木にほって印刷した書物)が出来上がるまでの工程をお伝えしようと思います。テキストの多くはこのパンフレットから引用させていただきました。

(写真1)企画展「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」パンフレット。企画展に合わせて作られた図録集で、売店で購入できました。

本企画展を國學院大学の中村正明先生が紹介するYoutubeムービーがあります。本コラムでお伝えできなかった資料を多数紹介しています。ぜひご視聴ください。

「企画展「江戸の本屋さん―板元と庶民文学の隆盛―」を展示解説!!」

→リンク https://www.youtube.com/watch?v=M6vD16FGqUQ

第一章 本屋の誕生

印刷技術の輸入

本を大量に製造するには、印刷技術の発明と普及が不可欠です。欧米では、15世紀にドイツのグーテンベルクが活版印刷と金属活字を発明し、書籍を大量に生産する技術が確立しました。この活版印刷の技術は江戸幕府が始まる直前に日本に輸入され、徳川家康のもとで活字の製造が試みられました(「古活字本」と言います。16世紀末から17世紀初めまでの間に日本で刊行された活字印刷本の総称)。しかし、日本語の文字数はアルファベットと違って膨大な数であるため、活字や活版印刷の普及は進みませんでした。

日本の江戸期において印刷の主流になったのは「木版印刷」でした。木版印刷は、印刷に必要な文字や絵のイメージを一枚の木の板に彫って仕上げます。印刷版となる板木(=「版木」)は加工しやすい山桜(ヤマザクラ)が使われていました。印刷版の製作は、「絵師」「彫り師」「摺り師」と呼ばれる職人達がチームを組み、分業で進められていきました。

「書物問屋」と「地本問屋」

江戸時代の「本屋」は、本の発行元であり、本を販売・流通する販売元でもありました。江戸時代に本を発行する立場の人を「板元(はんもと)」と呼びます。彼らは、木版印刷に必要な版木(=板)を有することから、「板元」と呼ばれていました。後に版が板(いた)でなくなってからは「版元」という言い方が浸透しました。

板元は本を作り、本を流通(販売)する立場の人であり、扱う本の対象において、学術書や辞書などを扱う「書物問屋」と、娯楽書や浮世絵などを扱うを扱う「地本問屋」の2種類がありました。本企画展では、「地本問屋」に焦点を絞って展示が行われました。

江戸戯作の登場

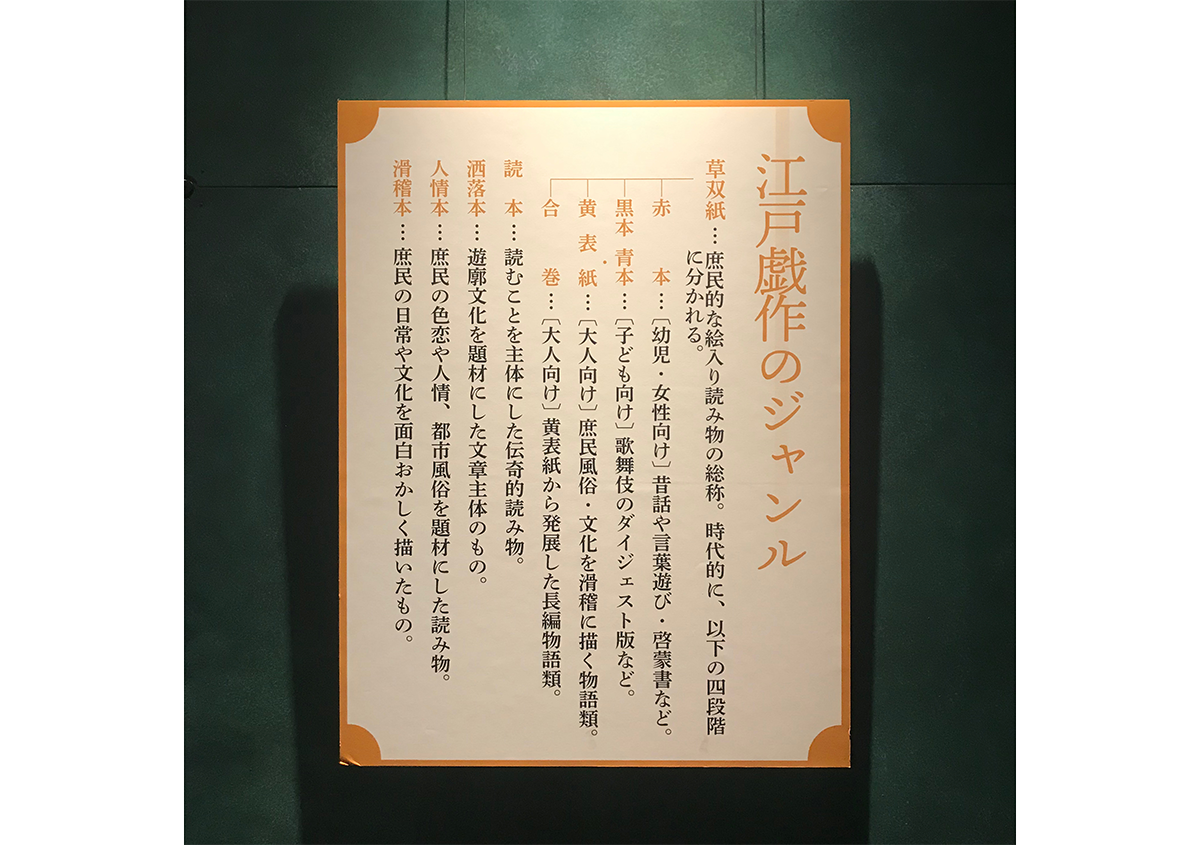

江戸中期以降は、一般庶民に向けた読み物(=江戸戯作、町人を中心に読まれた通俗的な読み物)が作られるようになります。江戸戯作の主な特徴は、世の中を風刺したり、言葉遊びをしたり、人情や社会現象を描くことで、町人層に人気を博しました。江戸戯作の書物は、以下のようにジャンル分けされていました(写真2)。

草双紙…庶民的な絵入り読み物の総称。時代的に以下の四段階に分かれる。

赤本…[幼児・女性向け]昔話や言葉遊び・啓蒙書など。

黒本 青本…[子ども向け]歌舞伎のダイジェスト版など。

黄表紙…[大人向け]庶民風俗・文化を滑稽に描く物語類。

合巻…[大人向け]黄表紙から発展した長編物語。

読本…読むことを主体にした伝奇的読み物。

洒落本…遊郭文化を題材にした文章主体のもの。

人情本…庶民の色恋や人情、都市風俗を題材にした読み物。

洒落本…庶民の日常や文化を面白おかしく描いたもの。

(写真2)「江戸戯作のジャンル」。

和装本の製本、判型(サイズ)

江戸期の和本の構造を、「四つ目袋綴じ」(本を綴じるときに四穴をあけて、これに綴じ糸を通す様式)の製本形式を例に説明します。1枚の紙を半分に折って袋綴じにし、2ページの折り丁が出来上がります。これを5丁重ねて糸で綴じると、2ページ×5丁=10ページの冊子になります。

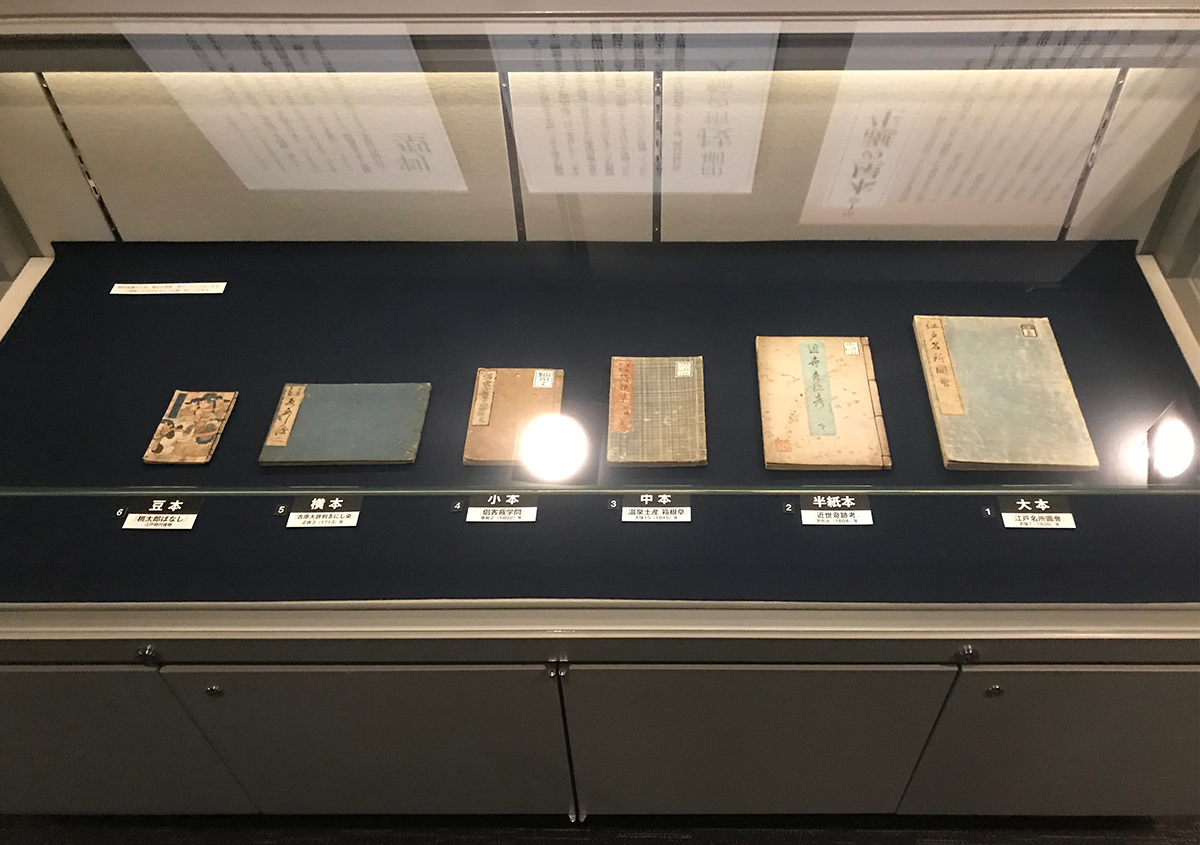

和装本の代表的判型(サイズ)には、大本、半紙本、中本、小本、横本、豆本などの種類がありました(写真3)。

(写真3)和装本の判型。参考寸法:「大本」縦約27cm×横20cm、「中本」縦約19cm×横13cm、「小本」縦約17cm×横12cm。

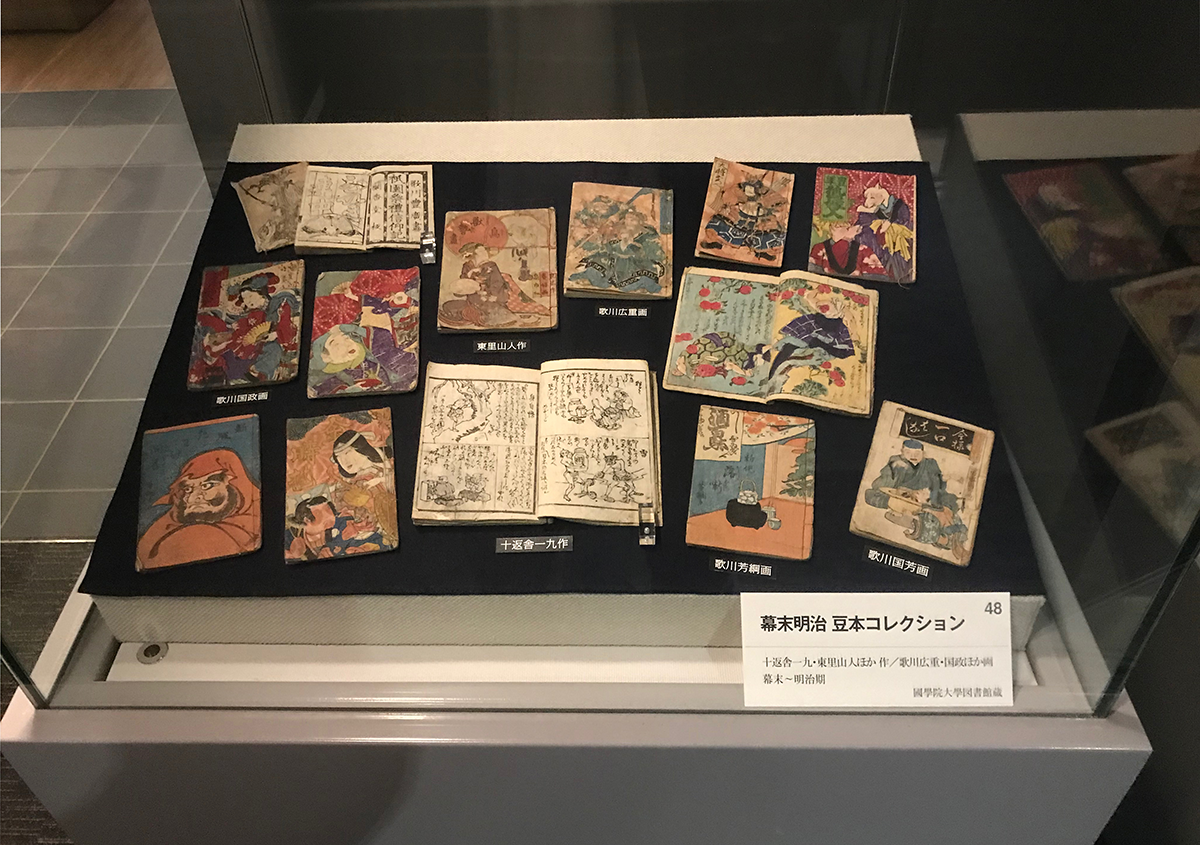

「幕末明治 豆本コレクション」

幕末から明治期にかけて盛んに出版された小型の絵本があり、目を引きました。絵本の題材は、昔話伝説や英雄譚・子ども遊び絵本・謎々本、小噺本などがあります。作者・画工の不明な作品も少なくなく、著名な戯作者が文章を書いていたり、一流絵師が画工として携わるものもあるとのこと(写真4)。

(写真4)「幕末明治豆本コレクション」。十辺舎一九・東里山人ほか作/歌川広重・国政ほか画 幕末〜明治期

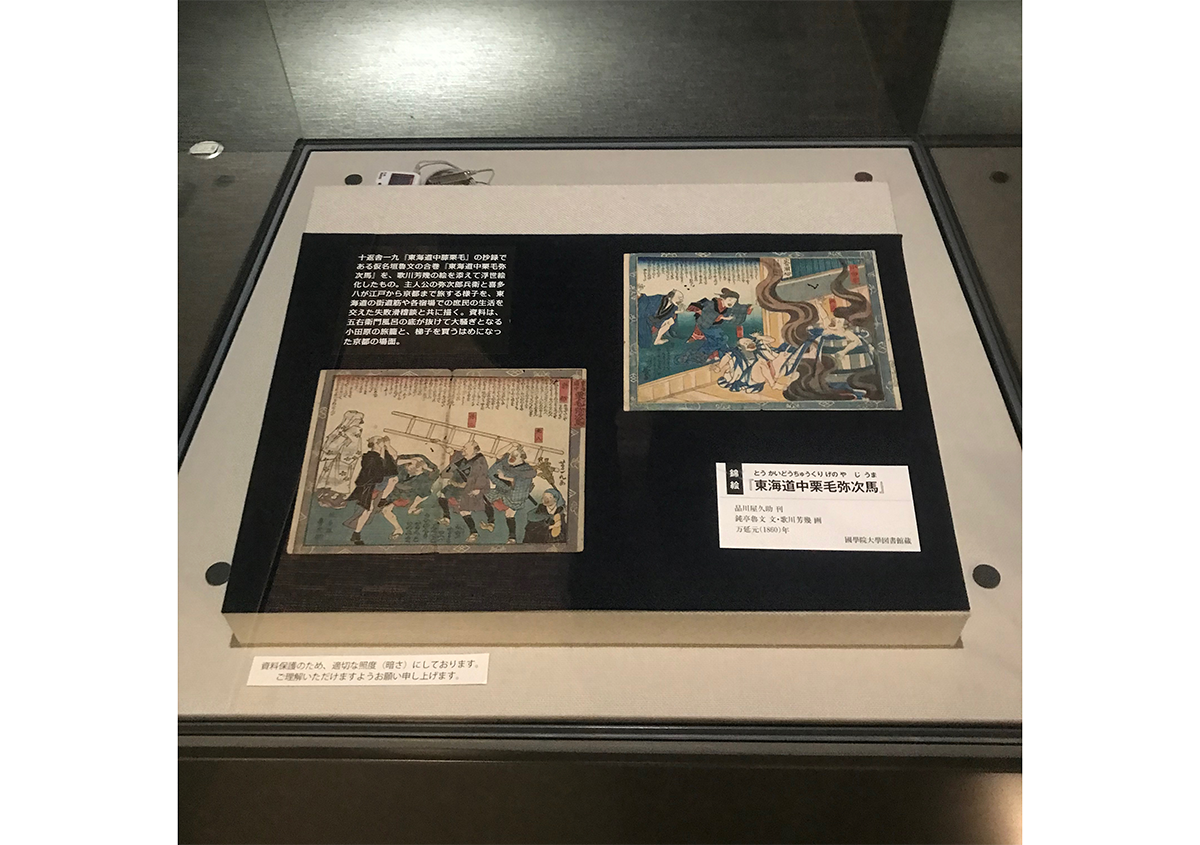

錦絵「東海道中栗毛野次馬」

(写真5)は、江戸時代後期に大ベストセラーとなった十返舎一九の「東海道中膝栗毛」を幕末の戯作家仮名垣魯文がエピソードを増やすなど脚色し、浮世絵師歌川芳幾の絵を添えて、出版されたカラー刷りの錦絵です。浮世絵と同様、江戸期のカラー摺りの代表例の1つです。

(写真5)錦絵「東海道中栗毛野次馬」品川屋久助 刊、鈍亭魯文 文・歌川芳幾 画、万延元(1860)年

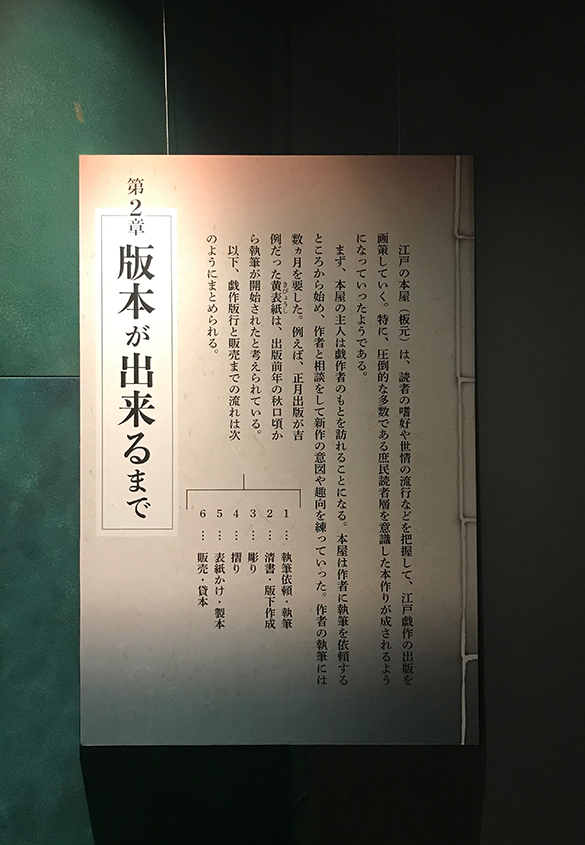

第二章 版本が出来るまで

江戸の本屋(板元)は、読者の嗜好や世情の流行などを把握して、江戸戯作の出版を画策していきました。特に圧倒的な多数である庶民読者層を意識した本作りが行われたようです(写真6)。

(写真6)「版本が出来るまで」解説パネル。

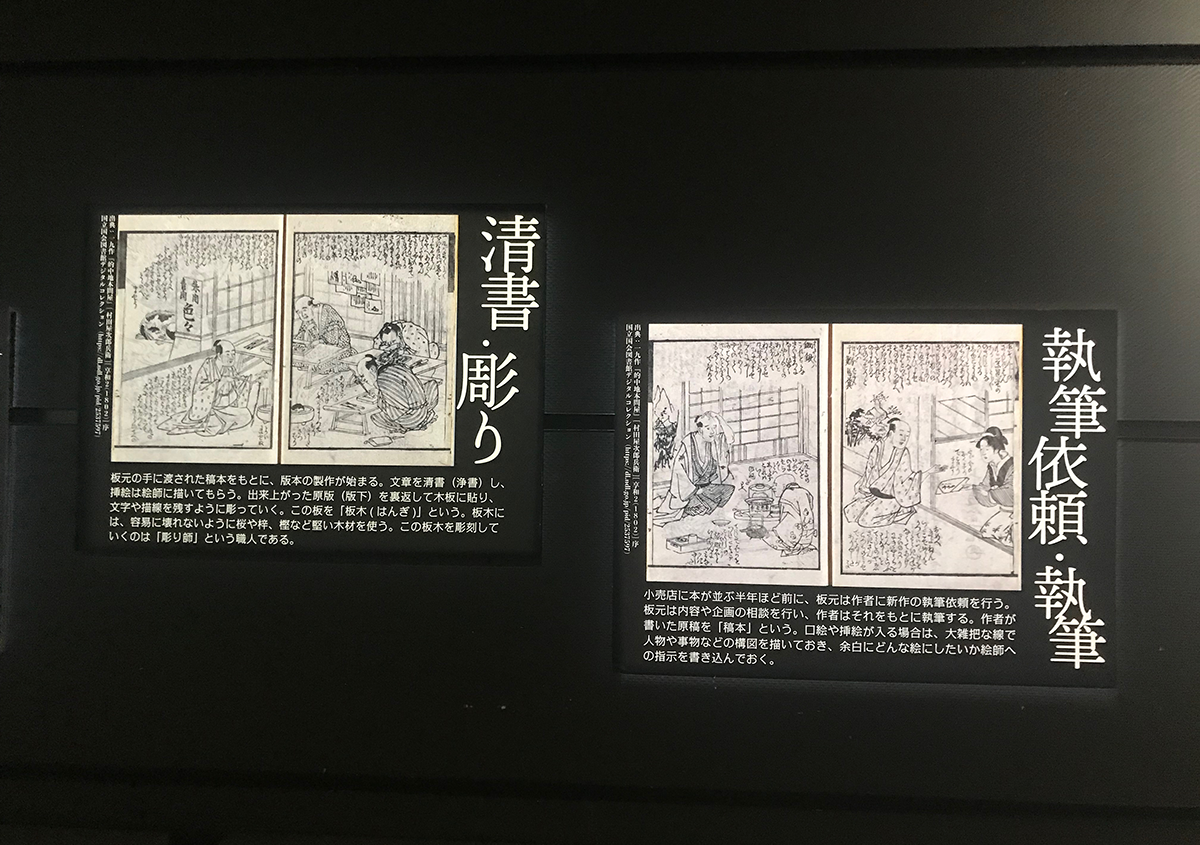

戯作版の作成と販売までの工程は、(写真7〜9)のようにまとめられます。

(写真7)執筆依頼・執筆…小売店に本が並ぶ半年ほど前に、版元は作者に新作の執筆依頼を行う。版元は内容や企画の相談を行い、作者はそれをもとに執筆する。作者が書いた原稿を「稿本」という。口絵や挿絵が入る場合は、大雑把な線で人物や事物の構図を描いておき、余白にどんな絵にしたいか絵師への指示を書き込んでおく。

清書・彫り…版元の手に渡された稿本をもとに、版本の製作がはじまる。文章を清書(浄書)し、挿絵は絵師に描いてもらう。出来上がった原版(版下)を裏返して木版に貼り、文字や描線を残すように彫っていく。この板を「板木(はんぎ)」という。板木には、容易に壊れないように桜や梓(あずさ)、樫(かし)などの堅い木材を使う。この板木を彫刻していくのは「彫り師」という職人である。

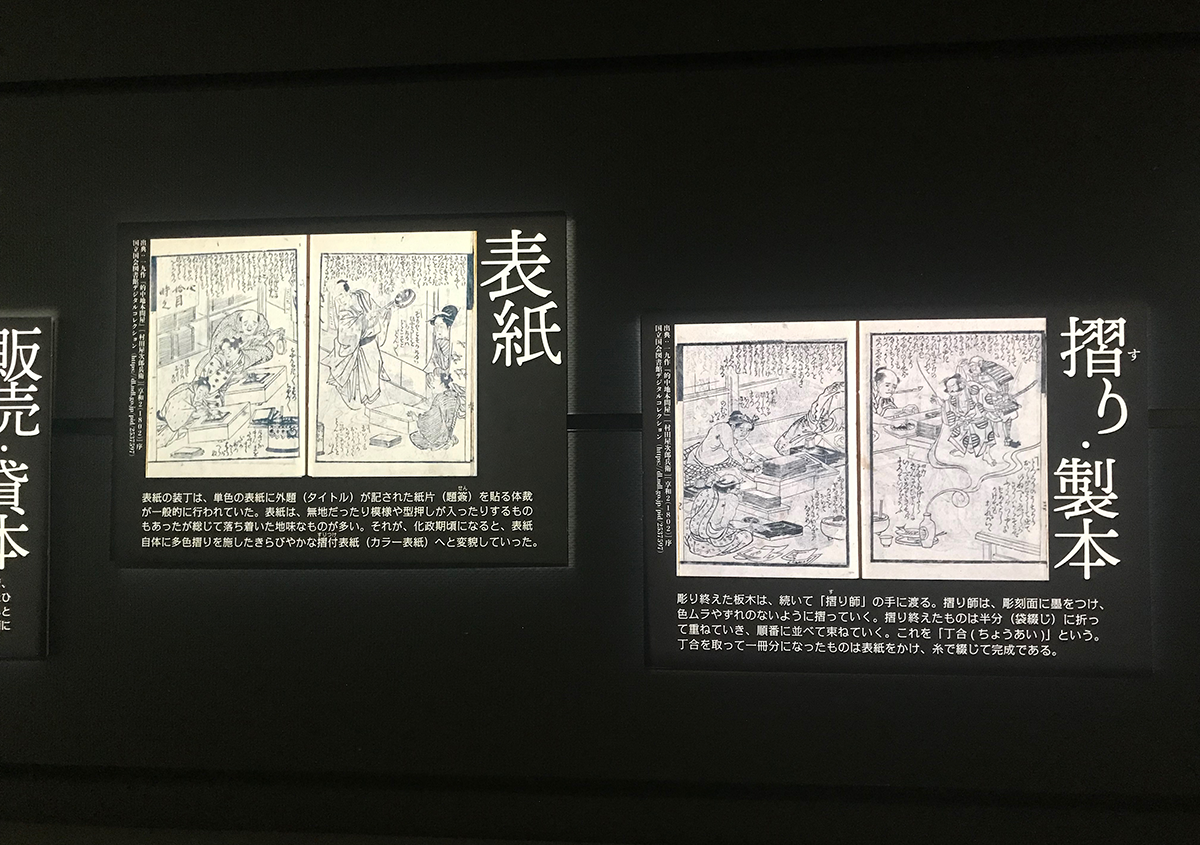

(写真8)摺り・製本…彫り終えた板木は、続いて「摺り師」の手にわたる。摺り師は、彫刻面に墨をつけ、色ムラやずれのないように摺っていく。摺り終えたものは半分(袋綴じ)に折って重ねていき、順番に並べて束ねていく。これを「丁合(ちょうあい)」という、丁合を取って一冊分になったものは表紙をかけ、糸で綴じて完成である。

表紙…表紙の装丁は、単色の表紙に外題(タイトル)が記された紙片(題簽)を貼る体裁が一般的に行われていた。表紙は、無地だったり模様や型押しが入ったりするものもあったが総じて落ち着いた地味なものが多い。それが、化政期頃になると、表紙自体に多色摺りを施したきらびやかな摺付表紙(カラー表紙)へと変貌していった。

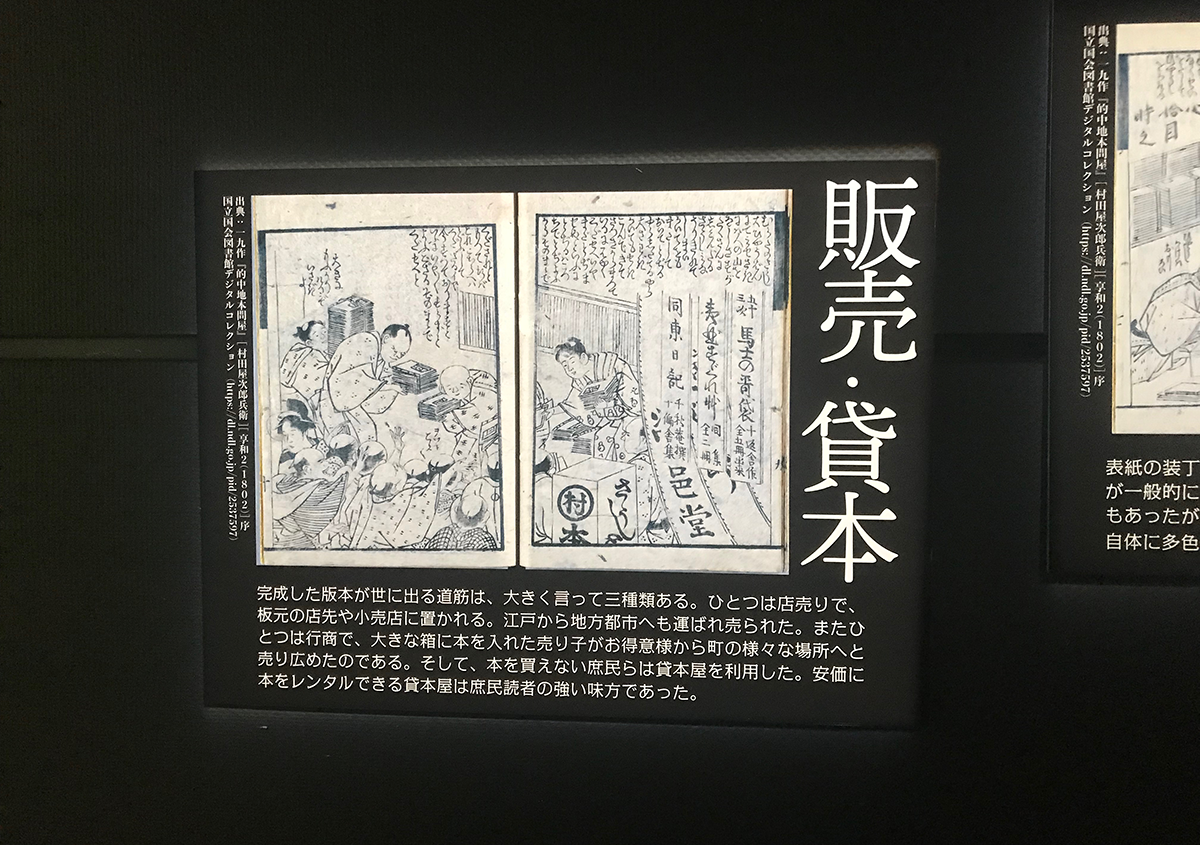

(写真9)販売・貸本…完成した版本が世に出る道筋は、大きく言って三種類ある。ひとつは店売りで、板元の店先や小売店に置かれる。江戸から地方都市へも運ばれて売られた。またひとつは行商で、大きな箱に本を入れた売り子がお得意先から町の様々な場所へと売り広めたのである。そして、本を買えない庶民らは貸本屋を利用した。安価に本をレンタルできる貸本屋は庶民の強い味方であった。

草稿(稿本)〜版下〜製本

以下、草稿(稿本)〜版下〜製本のプロセスをみていきます。草稿(稿本)については、珍しい資料が公開されていました。以下、國學院大学図書館のX(Twitter)からの引用です。

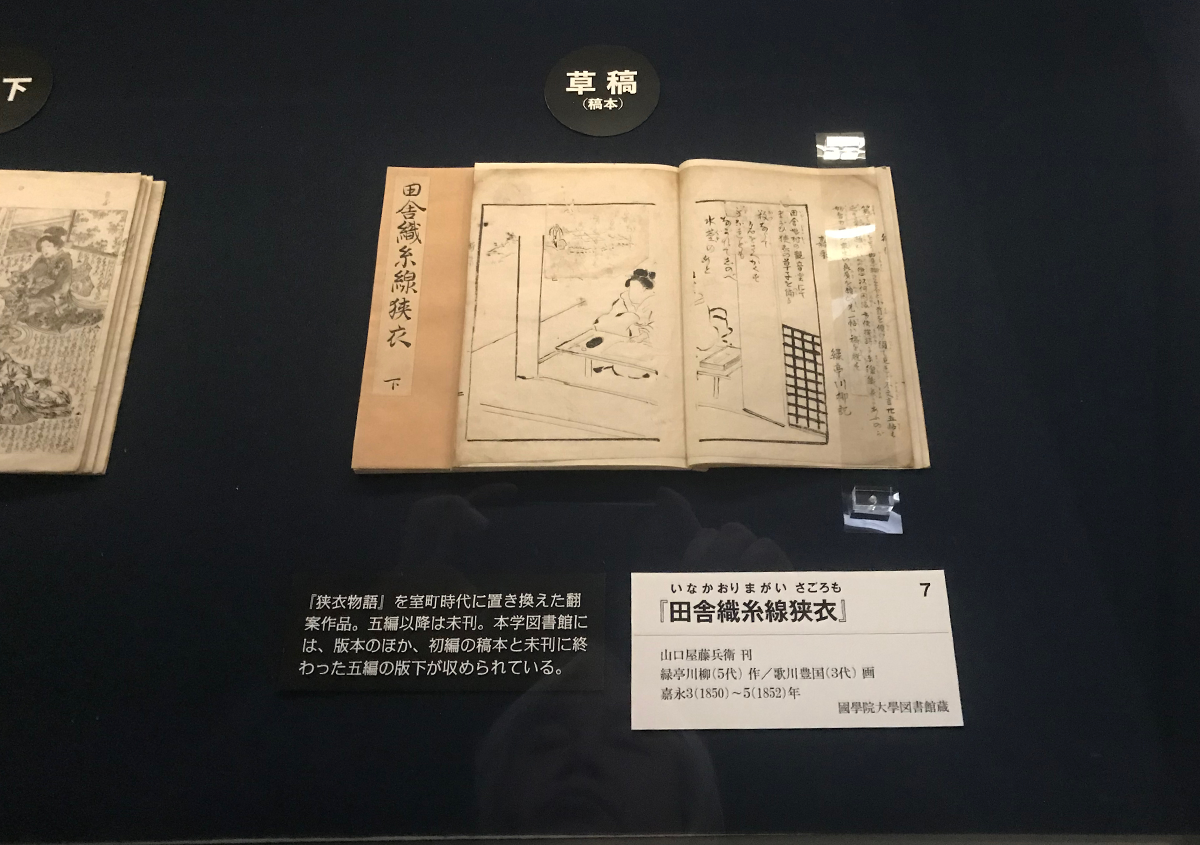

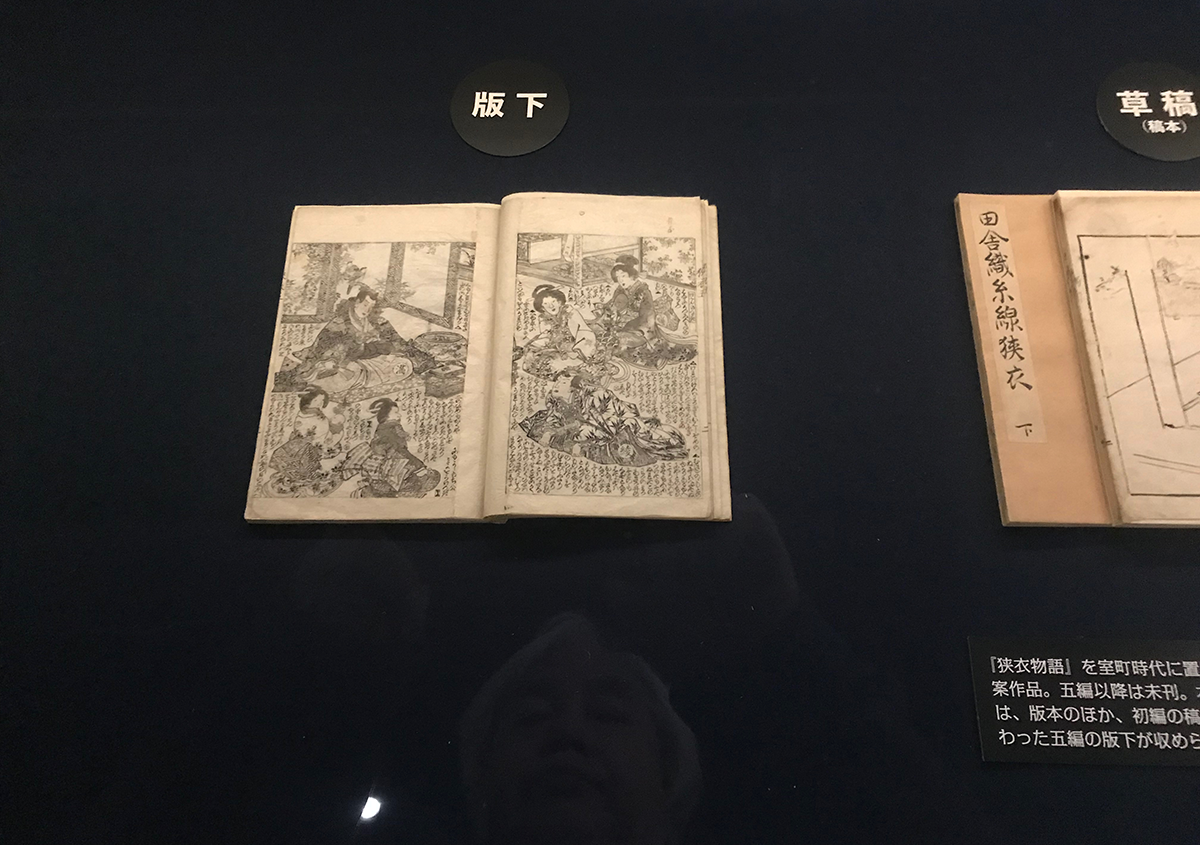

「『田舎織糸線狭衣(いなかおりまがいさごろも)』という本なのですが、なんと稿本と版本の両方を図書館が所蔵。作者が草稿で出したものと、実際に出版されたものを比べてみられます。ちなみに版下もあるのですが、それは未刊におわった第5編。これもレア。」(写真10〜12を参照)

(写真10)『田舎織糸線狭衣(いなかおりまがいさごろも)』の草稿(稿本)。

『狭衣物語』を室町時代に置き換えた翻案作品。五編以降は未完。本学図書館には、版本のほか、初編の稿本と未完に終わった五編の版下が収められている。

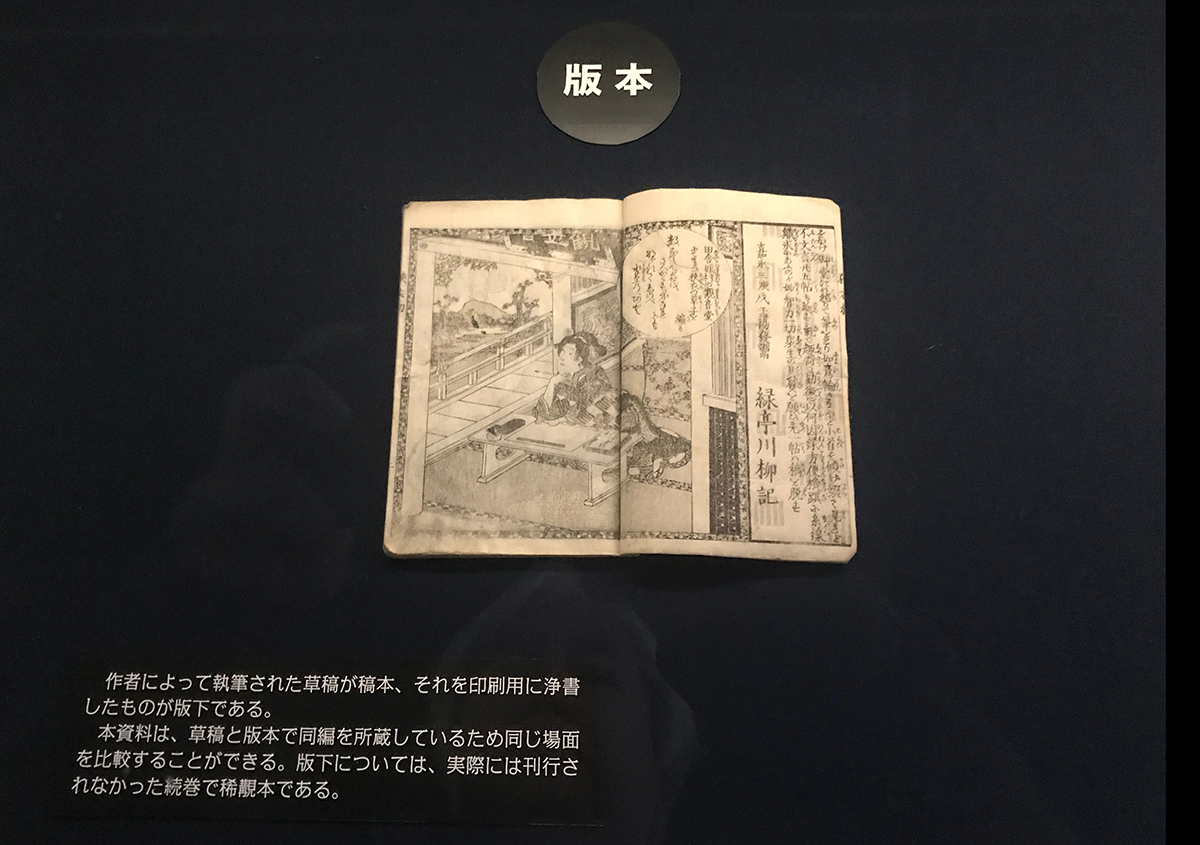

(写真11)『田舎織糸線狭衣(いなかおりまがいさごろも)』の版下。

(写真12)作者によって執筆された草稿が稿本、それを印刷用に浄書したものが版下である。

本資料は、草稿と版本で同編を所蔵しているため同じ場面を比較することができる。版下については、実際には刊行されなかった続巻で稀覯(きこう)本である。

表紙の種類

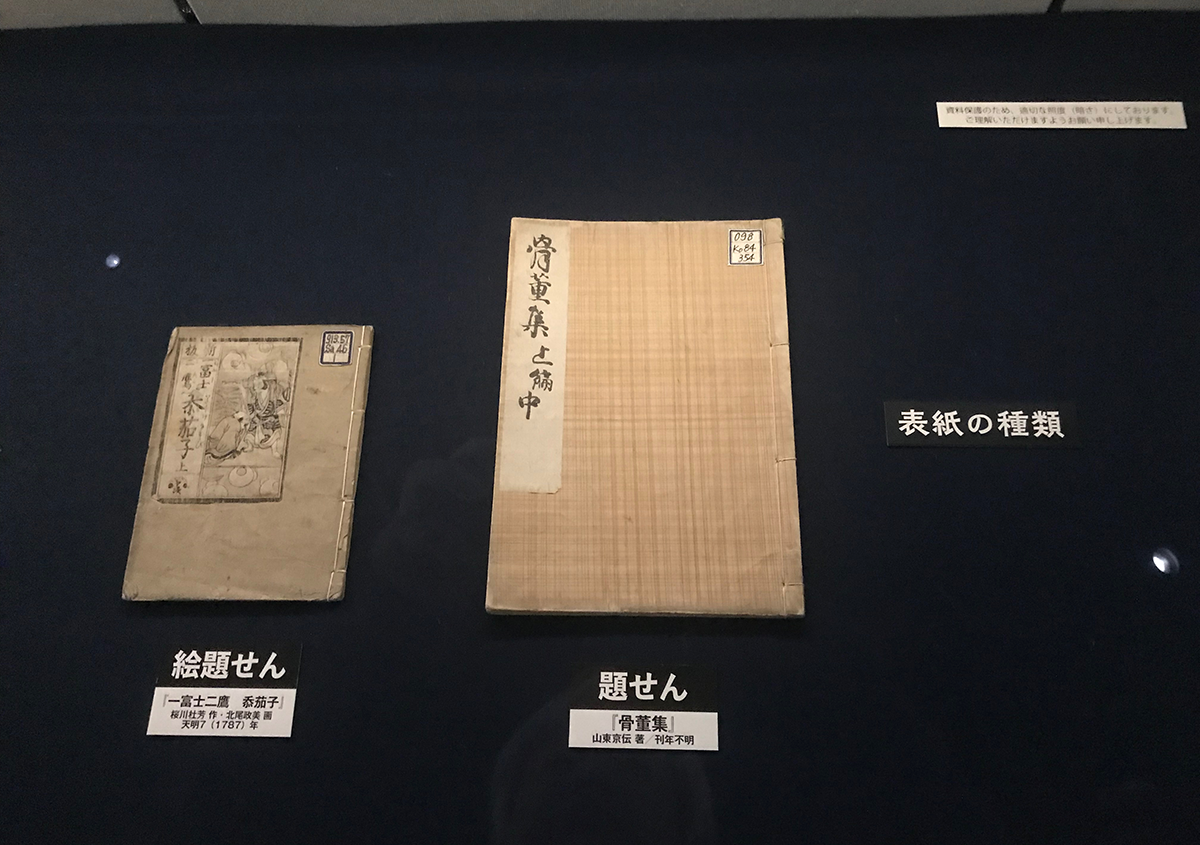

表紙の種類として、「絵題せん」「題せん」(写真13)、「摺付表紙」(写真14)の例を見ることができました。

(写真13)「題せん」は、和漢書の表紙に貼られる小紙片で、書名や巻数などが示されます。「絵題せん」は、書名と内容に関わる絵が描かれた題箋のこと。江戸中期以降の草双紙などに多く用いられた。

(写真14)「摺付表紙」は、江戸時代の和本、特に合巻(ごうかん)の表紙として用いられた、一枚の絵柄を複数冊分に断裁して、各冊の表紙に用いたもの。横長の絵柄は、通常、浮世絵師による錦絵風で、派手で美麗な装飾が特徴。

今回のコラムは「江戸の本屋さん─板元と庶民文学の隆盛─」の企画展をレポートしました。江戸の庶民が愛していた版本を一同に集めて展示して眺めることができ、とても貴重な機会でした。また、江戸時代のベストセラーになった本にはどんなものがあるのかを知ることでき、楽しい体験になりました。

江戸戯作に興味を持って、気になる書籍のタイトルを読もうとすると、絵のおもしろさや本文の内容を理解するには、当時の文化的な背景や庶民感覚の知識を持っていないと理解が難しいことに気がつきました。手頃な解説書がないかとあれこれ探していたところ、面白そうな参考書を見つけました。漫画好きライターが、専門家の先生に質問しながら「黄表紙」を読み進めていく対話形式の解説書です。江戸戯作のユーモラスな作品の数々を気軽に楽しめる1冊になっています。

『すぐ読める! 蔦屋重三郎と江戸の黄表紙』(山脇麻生 著、中村正明 監修、時事通信社)

また、Youtubeムービー「都立中央図書館所蔵「的中地本問屋(あたりやしたぢほんどいや)」」は、十返舎一九の手による黄表紙の原文をナレーション付きのムービーで読むことができます。内容は、版元で黄表紙の本を作り販売するまでの流れをおもしろおかしく語っています。

→リンク https://www.youtube.com/watch?v=odCXaEuz_nU

國學院大學博物館の様々な取り組みについては以下をご覧ください

(写真7)執筆依頼・執筆…小売店に本が並ぶ半年ほど前に、版元は作者に新作の執筆依頼を行う。版元は内容や企画の相談を行い、作者はそれをもとに執筆する。作者が書いた原稿を「稿本」という。口絵や挿絵が入る場合は、大雑把な線で人物や事物の構図を描いておき、余白にどんな絵にしたいか絵師への指示を書き込んでおく。

清書・彫り…版元の手に渡された稿本をもとに、版本の製作がはじまる。文章を清書(浄書)し、挿絵は絵師に描いてもらう。出来上がった原版(版下)を裏返して木版に貼り、文字や描線を残すように彫っていく。この板を「板木(はんぎ)」という。板木には、容易に壊れないように桜や梓(あずさ)、樫(かし)などの堅い木材を使う。この板木を彫刻していくのは「彫り師」という職人である。

(写真8)摺り・製本…彫り終えた板木は、続いて「摺り師」の手にわたる。摺り師は、彫刻面に墨をつけ、色ムラやずれのないように摺っていく。摺り終えたものは半分(袋綴じ)に折って重ねていき、順番に並べて束ねていく。これを「丁合(ちょうあい)」という、丁合を取って一冊分になったものは表紙をかけ、糸で綴じて完成である。

表紙…表紙の装丁は、単色の表紙に外題(タイトル)が記された紙片(題簽)を貼る体裁が一般的に行われていた。表紙は、無地だったり模様や型押しが入ったりするものもあったが総じて落ち着いた地味なものが多い。それが、化政期頃になると、表紙自体に多色摺りを施したきらびやかな摺付表紙(カラー表紙)へと変貌していった。

(写真10)『田舎織糸線狭衣(いなかおりまがいさごろも)』の草稿(稿本)。

『狭衣物語』を室町時代に置き換えた翻案作品。五編以降は未完。本学図書館には、版本のほか、初編の稿本と未完に終わった五編の版下が収められている。

(写真12)作者によって執筆された草稿が稿本、それを印刷用に浄書したものが版下である。

本資料は、草稿と版本で同編を所蔵しているため同じ場面を比較することができる。版下については、実際には刊行されなかった続巻で稀覯(きこう)本である。