平和紙業株式会社

ありそうで無い紙「模造紙」

前回の「タブロイド紙」とは、少し違って、世の中では既にその名前が一般的になっているにも関わらず、紙としての分類には見当たらない紙があります。

その代表例が、小学校や、中学校で良く使われている、「模造紙」。何を模造したのか?何が模造されたのか?

しかも、地域によっては、呼び名は様々、「B紙(びーし)」、「大洋紙(たいようし)」「広用紙(ひろようし)」「鳥の子用紙」、「大判紙(おおばんし)」「雁皮紙(がんぴし)」等等。

「B紙」は、岐阜・愛知県での呼び方。私もこの呼び方で育ってきました。

「大洋紙」は、新潟県、「広用紙」は、長崎・佐賀・熊本県、「鳥の子用紙」は、香川・愛媛・沖縄県、「大判紙」は、山形県、「雁皮紙」は富山県など、各地で呼び名が違うのは、興味深いことです。

全国的には、「模造紙」と呼ばれているものの、地方によって呼び名が変わる。しかし意味するものは同じ。「白くて平滑性があって、薄くて大きい」ことが、求められる条件です。

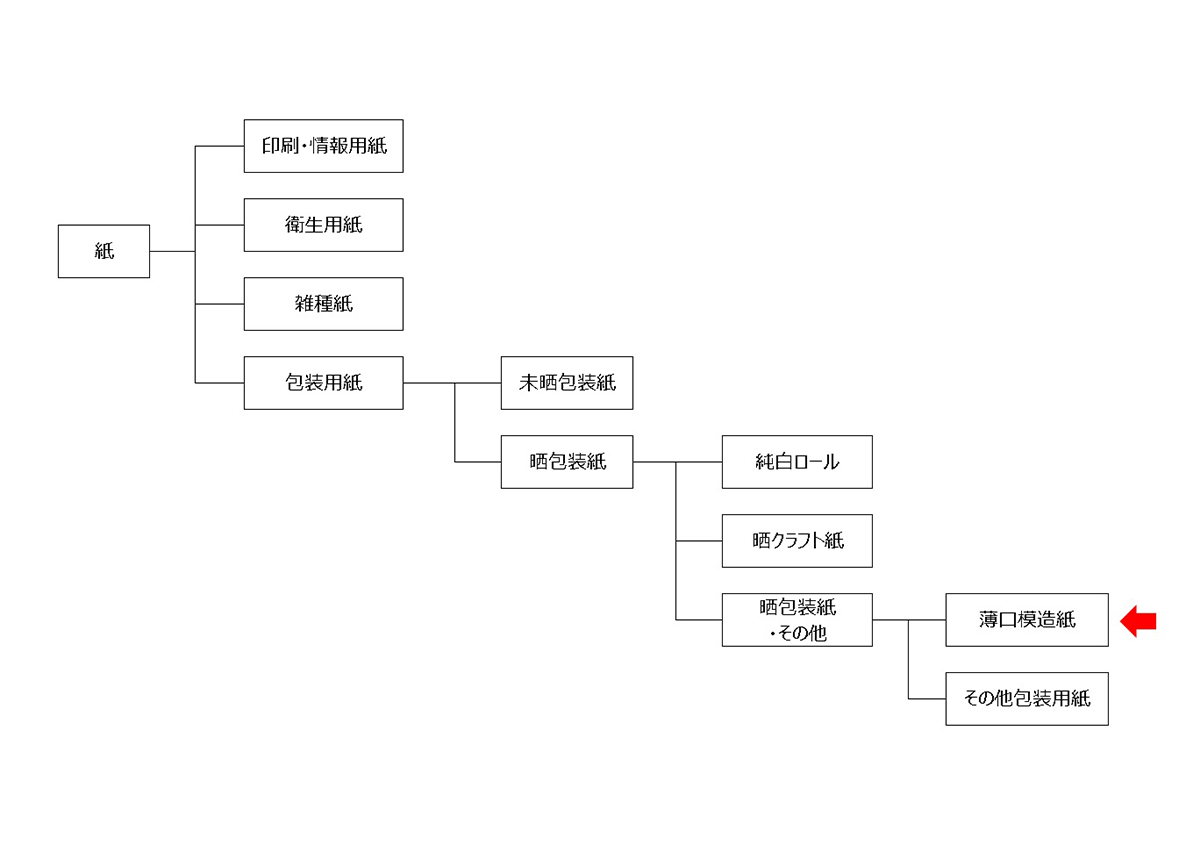

しかし、現在では、「紙」の分類の中に出てくる「模造紙」は、分類上、「包装用紙」の中の「さらし包装紙」の中の「その他さらし包装紙」の中の「薄口模造紙」と、かなり狭い分野です(図1)。

この「薄口包装紙」は、「ヤンキーマシンで抄造したものを、更にスーパーカレンダーで仕上げした両面光沢の薄い紙で、包装用及び伝票などの事務用紙などに使用されるもの。」と定義されています。

(図1)紙の分類のなかでの「模造紙」は、筆記用紙ではなく、包装紙の分類の中にあり、かなり隅っこに追いやられています。

そもそもの「模造紙」と、現在の「模造紙」は、似て非なるものに変化しています。

簡単に言えば、両面ツルツルテカテカの、薄い包装用紙ということになります。

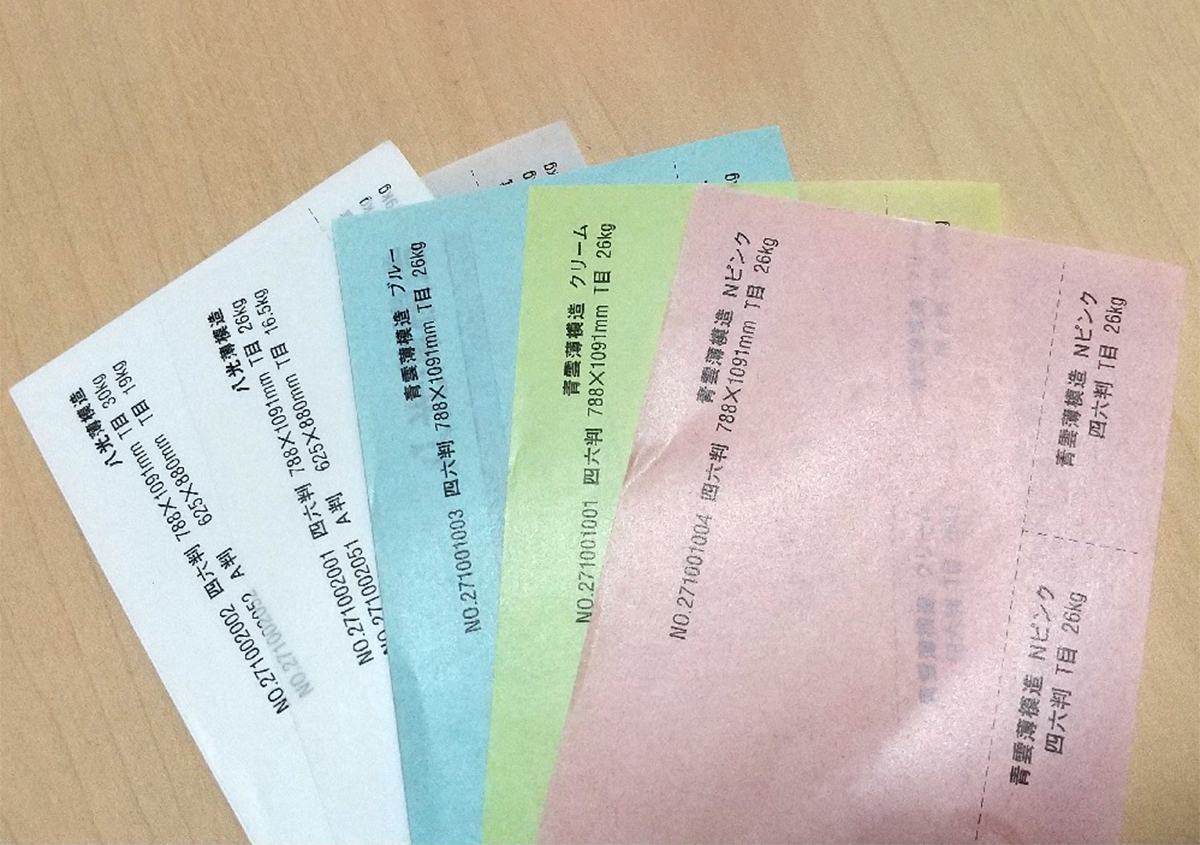

弊社取り扱い商品の中では、「青雲薄模造」「八光薄模造」が、それに当たります。(写真1)

いわゆる「模造紙」にしては、表面に艶がありすぎるし、厚みも薄すぎます。

(写真1)弊社取り扱いの「青雲薄模造」と、「八光薄模造」です。表面に光沢感があり、下の文字が透けるくらい薄い紙です。

分類上は、「A模造」に分類されます。

そもそも「模造紙」は、日本で本格的に洋紙の生産が始まった、まだまだ紙の種類が少なかった頃は、代表的な銘柄の一つでしたが、用途に適した紙が数多く生まれ、銘柄が増える中、「模造紙」は、自然淘汰され、上記の通り、数多くある紙の銘柄の一つになってしまいました。

時を遡れば、明治初期に当時の大蔵省印刷局が、紙幣や公債証書の偽造防止のため、日本独自の紙を作る必要に迫られました。印刷局抄紙部の中に手漉き工場を作り、印刷局製の「鳥の子紙」の抄造に成功します。この紙を印刷局用に使うと同時に、印刷局の紙ということから「局紙(きょくし)」という名前で一般にも販売することになります。

この「局紙」は、みつまたと、雁皮の混合紙で、紙質も強く、色は淡黄色の紙でした。

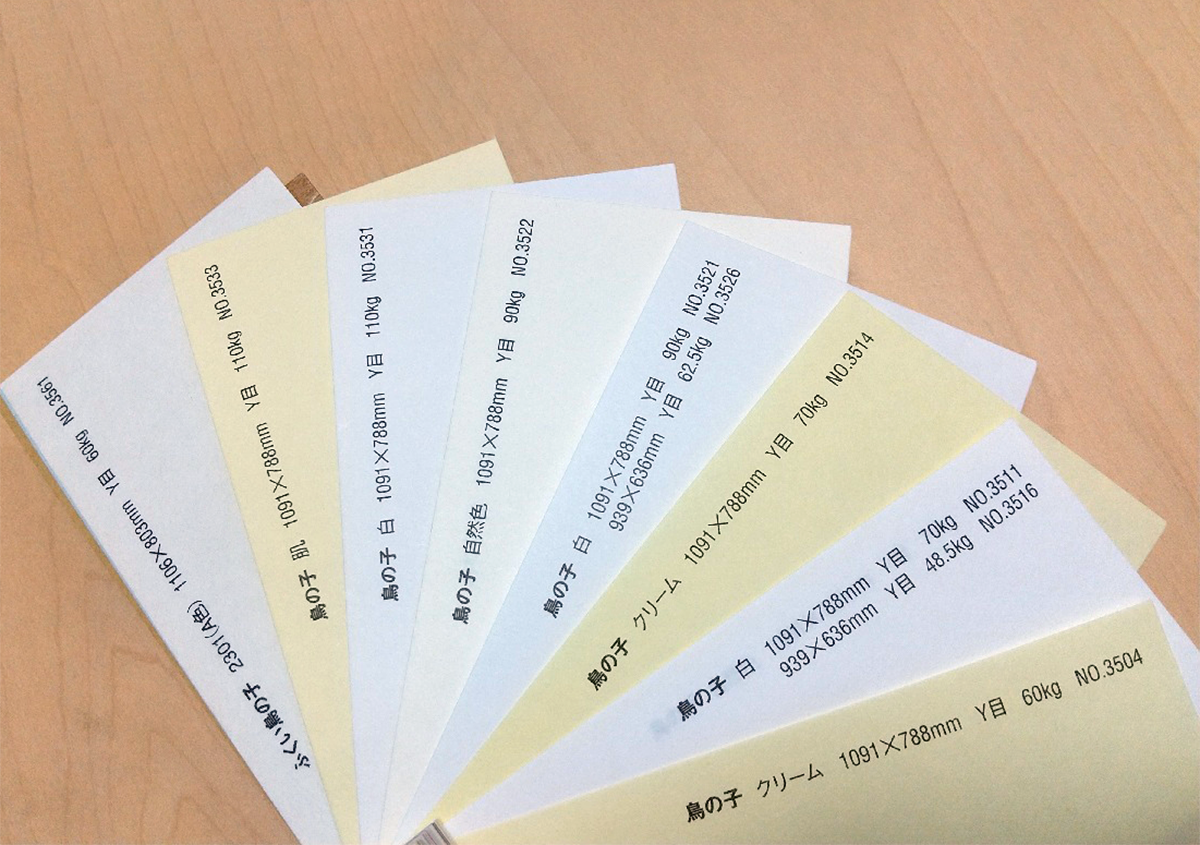

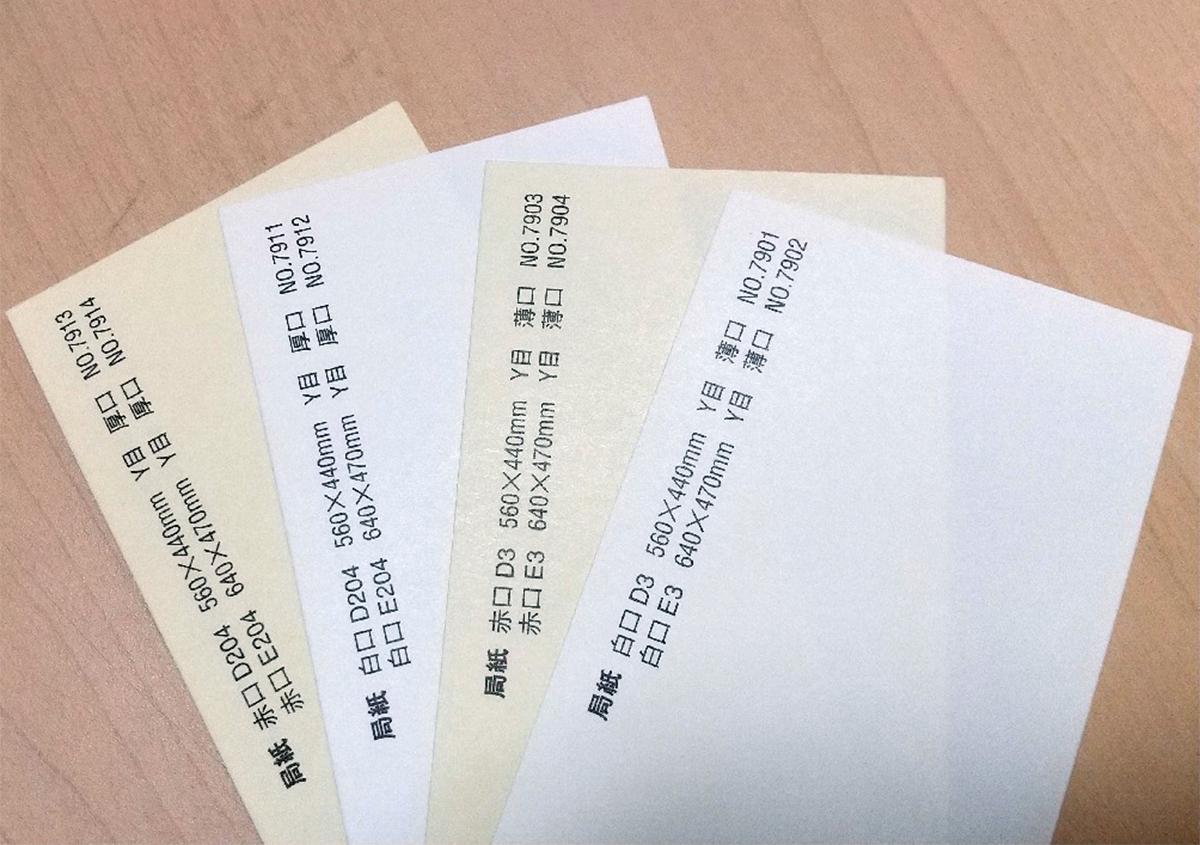

この「鳥の子」「局紙」は、現在でも和紙の中に息づいています。(写真2、3)

(写真2)「鳥の子」は、大蔵省印刷局が独自の紙を作る際、参考にした和紙で、印刷局は独自の「鳥の子紙」を作り出しました。

「雁皮」を主な原料とし、越前が主な産地で、越前和紙の代表的な和紙でもあります。

(写真3)印刷局で作られた「局紙」の製法をもとに、民間でも作られるようになり、現在も越前和紙の中に名を連ねています。

「局紙」の名前は、「印刷局の紙」から来ています。

この「局紙」を、欧州に「シルキーペーパー」という名前で輸出すると、好評を博し、同様の紙が欧州で生産されました。この紙を「ジャパン・シミリー・シルキーペーパー」(日本のシルキーペーパーのような紙)として輸入することになりましたが、日本の「局紙」に似てはいるものの強度は無かったのですが、その分値段が安かったため、「模造鳥の子」と呼んでいました。

やがてこの紙は、単に「模造紙」と呼ばれるようになり、同時に時間をかけて紙質改善などを行い発達していく事になります。

つまり、国産の紙が欧州に輸出され、それを模造した紙が逆輸入され、さらにその紙を、時間をかけて「模造」したものが、「模造紙」となったのです。

ここまでを見てくると、各地の「模造紙」の呼び方が、何となく繋がって見えてきます。

もともと印刷局製の「鳥の子紙」の名称が、香川、愛媛、沖縄で使われ続け、雁皮が原料であったことから、富山県では「雁皮紙」として定着したのではないでしょうか。

その他、「B紙」「大洋紙」「広用紙」「大判紙」などは、もともとの「鳥の子」「局紙」などの名称からではなく、そのサイズ感からつけられた名前だと思われます。

現在では、紙の分類上の「模造紙」は、A模造、B模造、C模造とありますが、現在C模造を生産するメーカーがないので、基本的にはA模造とB模造だけです。

A模造は、先ほどの「薄口模造紙」のように、紙表面に艶のあるもの、B模造は、艶が無いものです。

余談ですが、この艶の無いB模造が、「B紙」の由来との説も捨てきれないようです。

さて、各地呼び名は違えども、「白くて平滑性があって、薄くて大きな紙」は、現在では総じて「上質紙」ではないかと思います。メーカーは違えども、四六判の70~110㎏くらいだと思われます。

でも、「上質紙」ではなく、「模造紙」などの名称で、各地通用していることを考えれば、敢えて名称を変える必要もないでしょう。分類上存在しない紙が、当然の様に存在しているのは、ちょっと不思議ですが。