生田信一(ファーインク)

文化庁主催シンポジウム「日本語の文字の課題と可能性」に参加しました

今回のコラムは、文化庁が主催する「国語問題研究協議会」のシンポジウムに参加した様子をレポートします。

シンポジウムのテーマは、日本語の国語問題です。

日本語の国語施策は、歴史的に戦後どのように移り変わってきたのか。また現在においてはどのようなテーマが課題になっているのか、さまざまなことが気にかかります。シンポジウムでは各分野を代表する有識者の先生方をお迎えして、さまざまな観点から報告・提言が行われました。

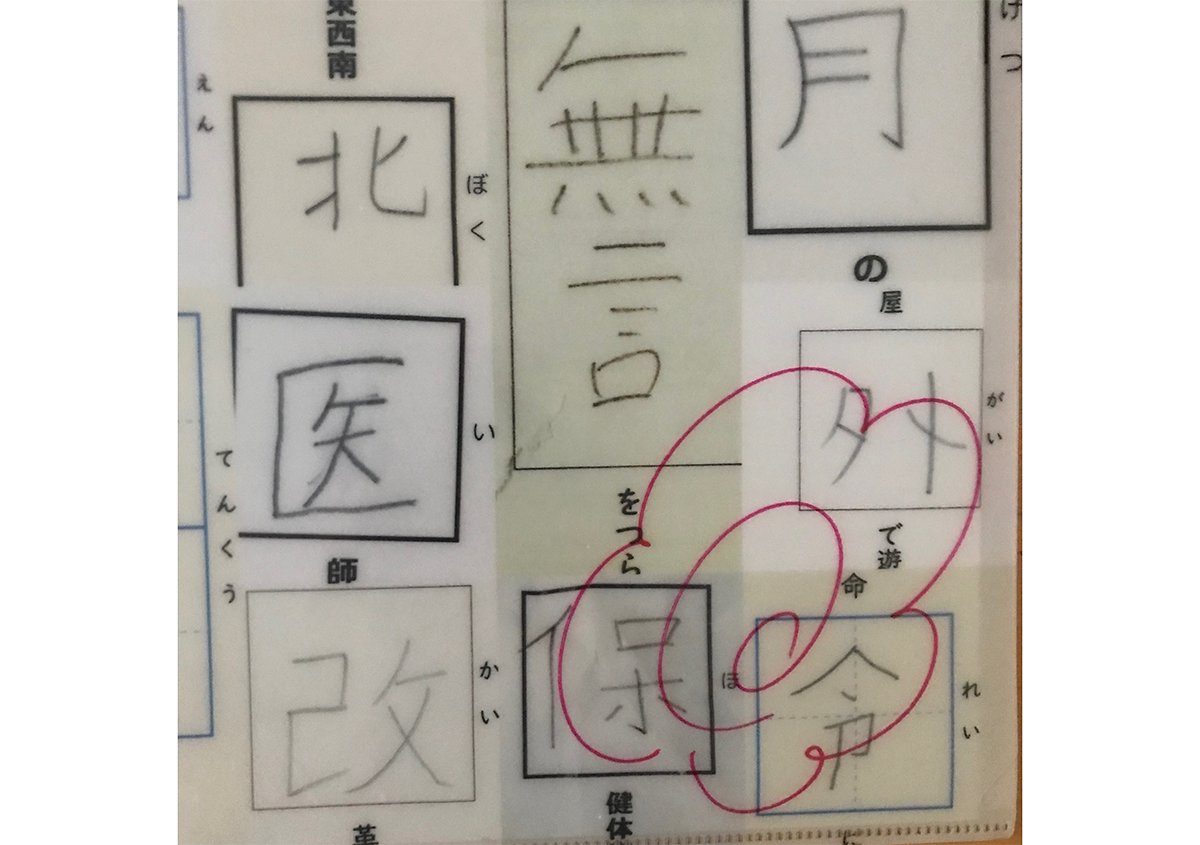

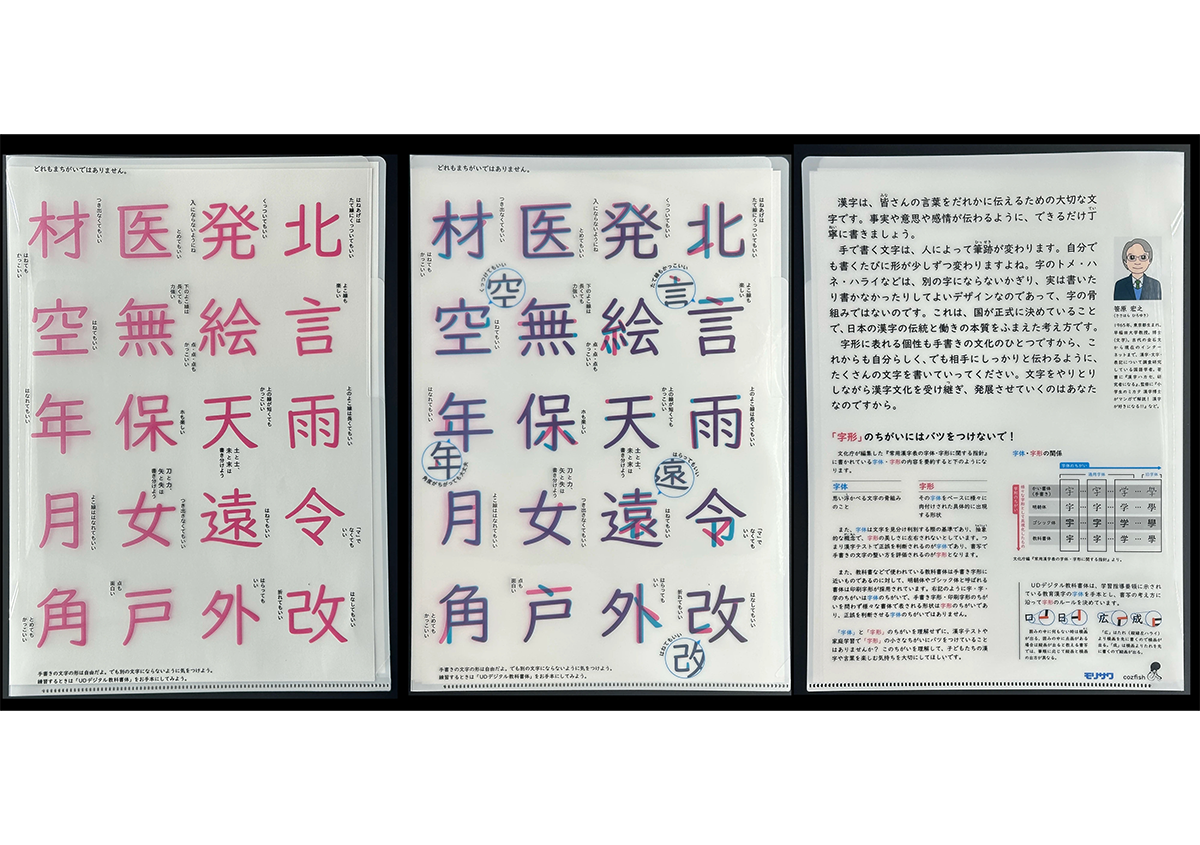

また参加者全員に、登壇者の株式会社モリサワが開発したクリアファイルが配布されました。クリアファイルには、漢字教育の最前線に立つ学校の先生方に知ってほしいメッセージが示され、心に残る贈り物でした。

では、ご案内しましょう。

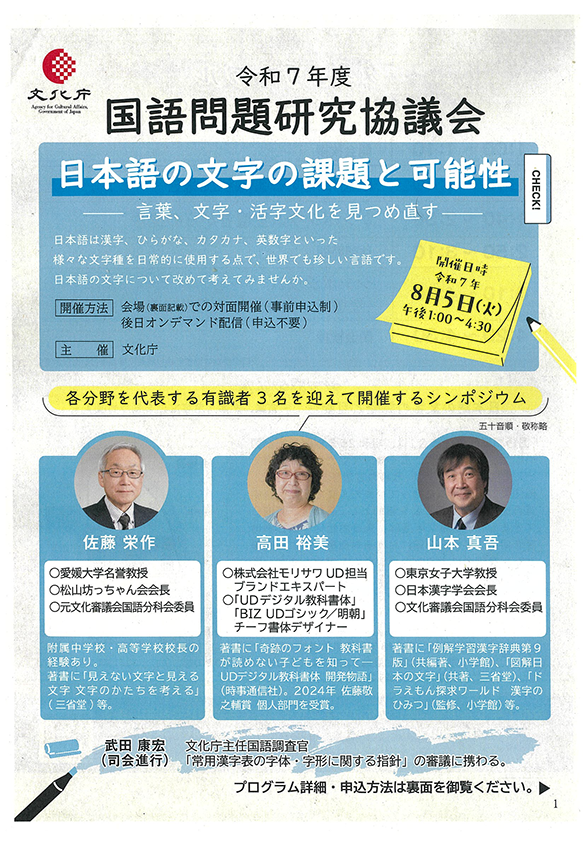

令和7年度 国語問題研究協議会 シンポジウム

筆者の普段の仕事は、書籍や雑誌、Webサイトの執筆や編集を行っています。日々の業務において、日本語のテキストを編集したり、レイアウトをしたりと、国語問題には細心の注意を払っていますが、日本語の問題にはいつも悩まされます。

日本語を手書きで書く機会は、学校卒業後はめっきり少なくなりました。文字はもっぱら「打つ(タイプする)」ものになり、最近では文字の書き方を忘れてしまい、あわてて辞書を引くことが増えました。文字は書けなくても、パソコンやスマホで変換してくれますから、難しい漢字は忘れてしまうことが多いようです。

しかし、文字を書く機会が減っても、手書きの文字はつくづくいいものだと思います。手書きの文字は書いた人の個性が宿りますから、文字を見ているだけで楽しくなります。

さて、本題です。「国語問題研究協議会」とは、どういった役割を持った集まりなのでしょうか。文化庁のサイトでは、以下の解説がありました。

「文化庁では、我が国の国語をめぐる諸問題を取り上げ、改善の方法等について研究協議し、国語に対する関心を高めるとともに国語施策に資することを趣旨として、毎年度、国語問題研究協議会を開催しています。」

戦後の国語施策は、「当用漢字表」「常用漢字表」の公布を通じ、定着してきました。これらをざっと振り返ることで、日本語の国語・漢字教育の全体が見えてきます。シンポジウムの概略やプログラムは以下の通りです(写真1、2)。

(写真1)

(写真2)

(写真1、2)シンポジウムのプログラム。

まず、日本の国語施策の歴史をざっと振り返ってみましょう。文化庁 国語課の武田康宏氏から、これまでの国語施策が解説がありました。年代順にトピックを挙げると以下の通りです。

昭和21年11月 当用漢字表、現代かなづかい

昭和23年4月 当用漢字音訓表、当用漢字別表

昭和24年2月 当用漢字自体表

昭和29年12月 ローマ字のつづり方

昭和34年7月 送りがなのつけ方

平成12年2月 これからの時代に求められる国語力について(答申)

平成19年2月 敬語の指針(答申)

平成22年11月 常用漢字表(内閣告示)

平成28年2月 常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)

平成30年3月 分かり合うための言語コミュニケーション(報告)

令和1年1月 公用文作成の考え方(建議・内閣官房長官通知)

戦後の国語施策の大きなトピックは、昭和21年11月の「用漢字表」の公布と、平成22年11月の「常用漢字表」の内閣告示であることがわかります。昭和21年、戦後間もない時期に公布された当用漢字表の目的は、日本国民の漢字使用の負担を軽減することでした。これにより「当用漢字表」に掲載された1,850の漢字が、当用(=さしあたって用いる)漢字として制限され、国民生活における漢字使用が簡略化されました。

漢字の字体の選定にあたっては、異体の統合(同じ意味の字体のうち一つを選ぶ)、略体の採用(簡単な形を選ぶ)、点画の整理(線の数を減らすなど)が行われました。また、筆写の習慣や学習の難易度も考慮され、印刷字体と筆写字体がなるべく一致するように配慮されました。

「当用漢字表」から「常用漢字表」へ

「当用漢字表」の目的は、現代国語を書き表すための日常使用する漢字の範囲を定めたものでした。当用漢字表にない漢字は、原則として使用を避け、ひらがなで表記したり、別の言葉で表現する、といった対応が必要でした。具体的には、使用できない漢字はひらがなで表記する、例えば「憂鬱」を「ゆううつ」と書いたり、「薔薇」を「ばら」と書く、といった対応が必要になりました。

「当用漢字表」は、1981年に内閣から告示された「常用漢字表」に引き継がれます。常用漢字表は、当用漢字表を基にしながらも、漢字使用に際し、より緩やかな「目安」として位置づけられました。常用漢字表にない漢字であっても、固有名詞や専門用語など、必要に応じて使用することが認められました。ただし、読みにくい場合は、ルビを振るなどの配慮が必要です。

常用漢字表の国語施策については文化庁チャンネルのムービーでわかりやすく解説されています。(写真3)

→リンク 文化庁チャンネル「常用漢字表」

(写真3)文化庁チャンネル「常用漢字表」ムービー。

UDデジタル教科書体の発売

今回のシンポジウムでは、国語問題の各分野を代表する3名の先生方の報告を聞くことができました。御三方のお話は、普段聞けない国語問題について新しい視点を与えてくれるものでした。

佐藤栄作(愛媛大学名誉教授、松山坊っちゃん会会長、元文化審議会国語分科会委員)

高田裕美(株式会社モリサワ UD担当ブランドエキスパート、「UDデジタル教科書体」「BIZ UDゴシック/明朝」チーフ書体デザイナー)

山本真吾(東京女子大学教授、日本漢字学会会長、文化審議会国語分科会委員)

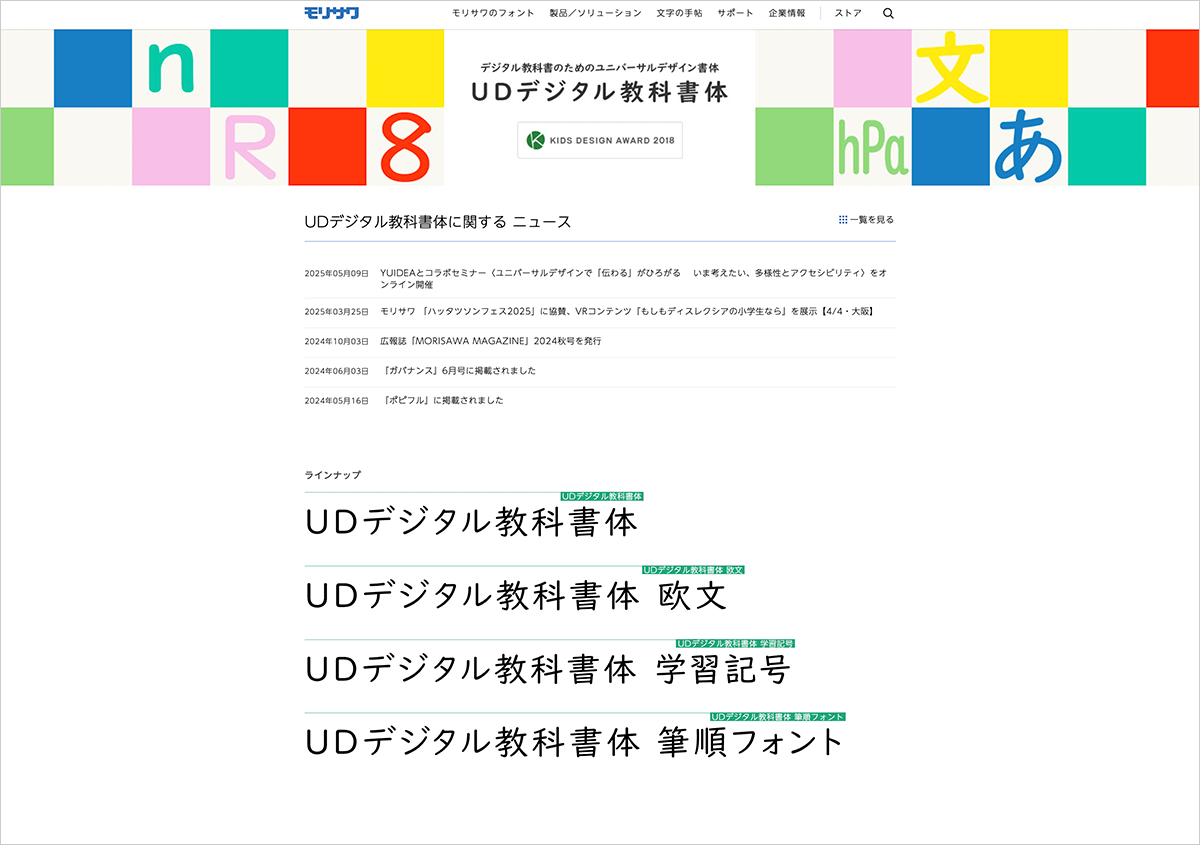

株式会社モリサワ の高田裕美さんの報告は、UDデジタル教科書体の開発のお話でした(写真4)。この書体は、これまでの教科書体とは全く異なる発想・コンセプトで開発された書体で、2016年の発売当時、これまでにない教科書体の登場に、筆者は大いに驚かされました。

(写真4)UDデジタル教科書体。

UDデジタル教科書体の第一印象は、これまでの教科書で使われている教科書体と違って、肉太の柔らかな印象を持った書体でした。さらにUDデジタル教科書体は、読み書きの学習に時間がかかっていた弱視者(ロービジョン)の方にとっても読みやすい教科書体であることを知りました。

漢字の学習は、ロービジョン(弱視)やディスレクシア(読み書き障害)をもつ子どもたちにとっては、学習の負担を強いるものでした。株式会社モリサワのUDデジタル教科書体は、ユーザー評価に基づく読みやすさのエビデンス(科学的根拠)を取得しているということも特筆すべき事実でしょう。

→リンク UDデジタル教科書体の調査結果

株式会社モリサワが制作したオリジナルクリアファイルが投げかけた提言

株式会社モリサワ の高田裕美さんの報告では、参加者全員に、同社が制作したクリアファイルが配られました。このクリアファイルは、子どもたちが文字をもっと自由に捉え、文字を書くことにおもしろさを感じてもらえるようにという想いをこめて企画、開発、製作されたものです。

この販促ツールのクリアファイルが作られた経緯が、note記事「漢字はもっと自由でいい」で詳しく紹介されています。クリアファイルが開発された背景や狙いがわかる読み物になっていますので、本コラムと合わせてご参照いただけますと幸いです。

→リンク note記事「漢字はもっと自由でいい」UDデジタル教科書体のクリアファイルを作った話

以下では、モリサワ様から提供いただいたクリアファイルの写真とともに、その魅力を紹介していきましょう。

(1) どれもまちがいじゃない、20文字で見る文字の自由さ

(写真5)のクリアファイルは、色違いで印刷された2枚のクリアファイルを重ねると、漢字の細かな要素に違いがあることがわかるようになっています。漢字を手書きした際の、トメ、ハネ、ハライの有無や線の長さなどのわずかな違いが見られますが、どれも間違いではなない、ということを示しています。

(写真5)中に仕切りを入れて重なることで形の違いがわかるデザイン。裏面は国語学者の笹原氏による解説。写真提供:株式会社モリサワ

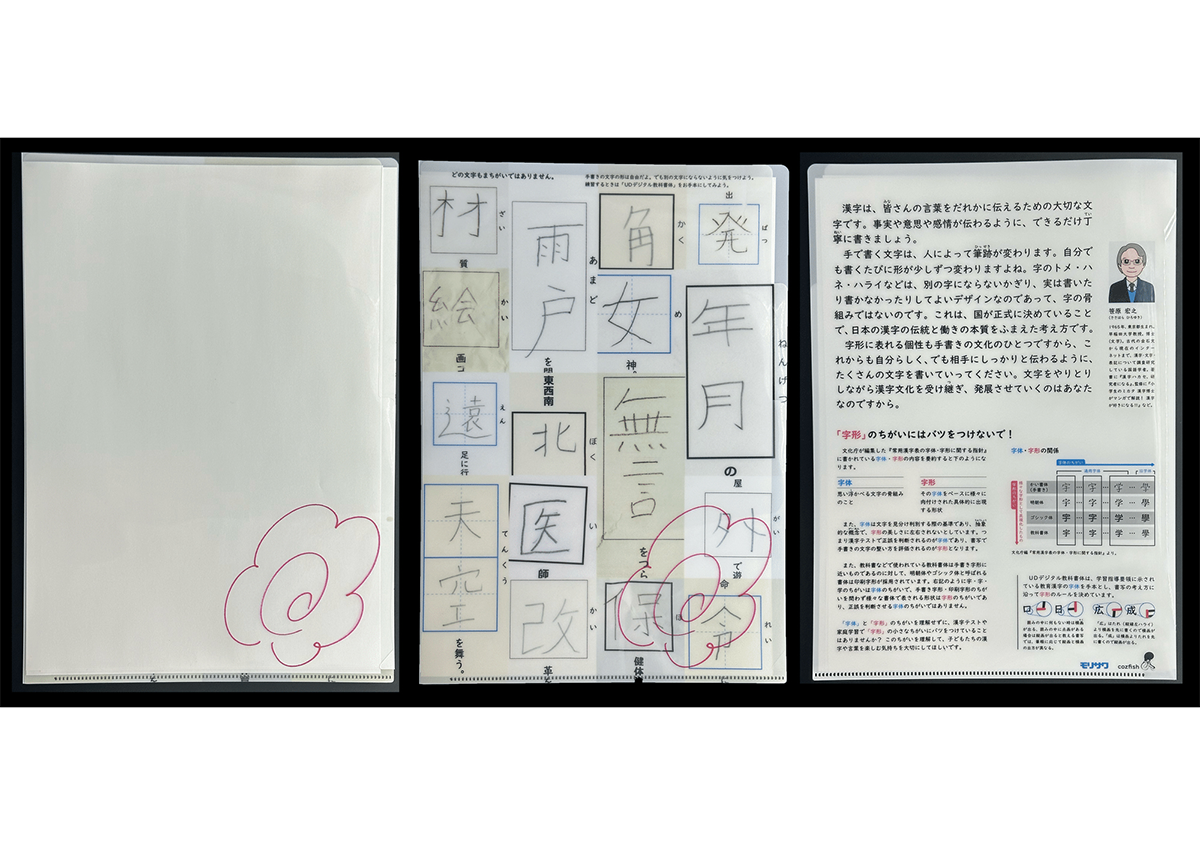

(2) 全部ハナマル!子どもが書く文字のおもしろさ

(写真6)のクリアファイルは、漢字の書き取りを想定して、子どもたちに実際にさまざまな漢字を書いてもらったものとのこと。漢字の書き取り試験では、子どもたちの書いた字が合ってる(正しい)かどうか採点されます。このクリアファイルでは、どれも間違いではないことが伝わるように、大きなはなまるが与えられています。

(写真6)こちらも仕切りタイプで、表紙はハナマル、仕切りに子供たちの書いた文字を印刷。重なることで書いた文字がハナマルになるというデザイン。裏面は国語学者の笹原氏による解説。写真提供:株式会社モリサワ

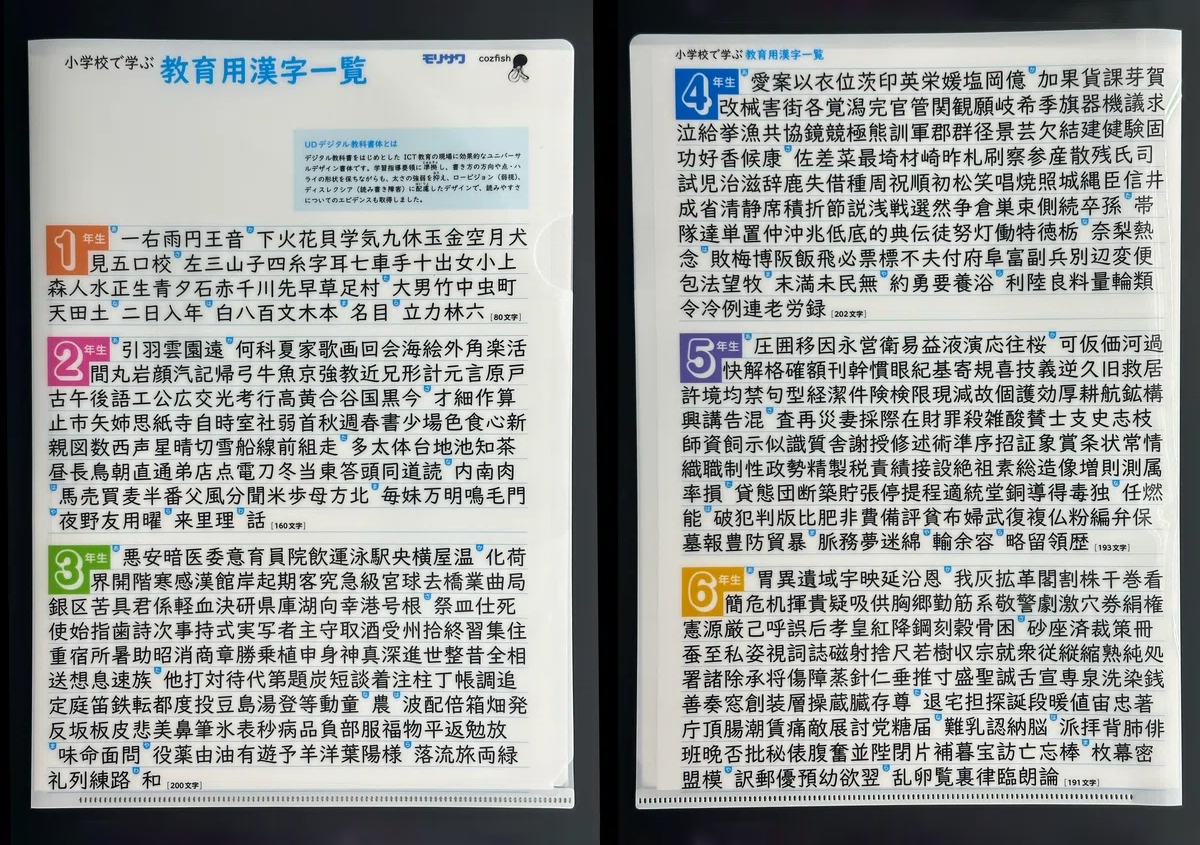

(3) これだけしかない!?小学校で学ぶ漢字一覧表

(写真7)のクリアファイルは、裏表に小学校で学ぶ教育用漢字が全て記載されているデザインです。一年生から六年生まで、学年ごとにどんな漢字を学ぶのか、一目でわかるようになっています。これまで「教育漢字」として覚えなければならなかった漢字は1006字でしたが、今回20字増えて1026字となりました(写真7)。

(写真7)小学校で学ぶ漢字一覧表のクリアファイル。写真提供:株式会社モリサワ

「字体」と「字形」の違い

モリサワが制作したクリアファイルでは、漢字の「字体」と「字形」の違いを以下のように解説しています。

「字体」は、「文字を文字とし成り立たせる骨組み」です。一方の「字形」は、「字体を基に、具体的に表された字の形」と述べています。

言い換えると、同じ骨組み(字体)を持った文字であれば、字形のわずかな差異は大きな問題にはならない、ということです。わかりやすい例として、「木」という漢字の垂直に下りる縦棒の終端は、印刷文字では跳ねないのが一般的な表記です。しかし、これは、手書きの場合は、止めても跳ねても構わないのです。もちろん、印刷する書体がはねていても字形の違い(デザインの違い)にすぎないのです。また、年号が「令和」に変わった際には、「令」という字の最後の一画が垂直に伸びた直線になっていますが、これを「マ」という形で書き表しても構わない、という指針が発表され、話題になりました。「鈴木さん」の「鈴」という漢字にも「令」の形を含んでいますが、同様の解釈で、間違いではありません。

「字体」や「字形」については、以下の文化庁チャンネルのムービーが参考になります(写真8)。

リンク→「常用漢字表の字体・字形に関する指針」

(写真8)「常用漢字表の字体・字形に関する指針」ムービー。

モリサワが提供するユニバーサルデザインフォント UDデジタル教科書体は、すでにいくつかの出版物で採用例を見ることができます。筆者がおすすめしたい書籍は、株式会社ポプラ社の子ども向け総合百科事典『ポプラディア(第3版)』です。大型の百科事典なので、図書館で閲覧できるとよいのですが、以下のリンク先で、ユニバーサルデザインへの取り組みや、関係者へのインタビューなどの情報を見ることができます。

→リンク https://kodomottolab.poplar.co.jp/hello-poplardia/

では、次回をお楽しみに!