三星インキ株式会社

透かし印刷について

先日、当HPのWEB MAGAZINEで、平和紙業株式会社様が『新しい日本銀行券②』の中で、紙の透かしについて書かれているのを拝読しました。

紙幣等には紙の厚みを変えることで透かし効果を得ているということですが、印刷を用いても、紙自体の加工には劣りますが透かし効果を付与することができるのです。

ということで、今回は透かし印刷について書かせて頂きます。

透かし印刷とは、どういう仕組みで透かし効果を得ているのでしょうか?

紙のように厚みを変える方法ではありません。

簡単に言うと、紙は水に濡れると透明性が上がりますよね。また濡れ具合によっても透明性は変化します。

これと同じ原理で、紙中にインキを多く存在させることによって、透かし効果を得る(光の屈折率を変える)ことができるのです。

しかし、身の回りに存在する印刷物でも、透明性が高いOPニスなどを厚盛りして印刷されたものがありますがOPニスの存在がわかるだけで、透けるという現象は起こりません。

ではなぜ、一般の印刷と透かし印刷で異なる効果となるのでしょうか?

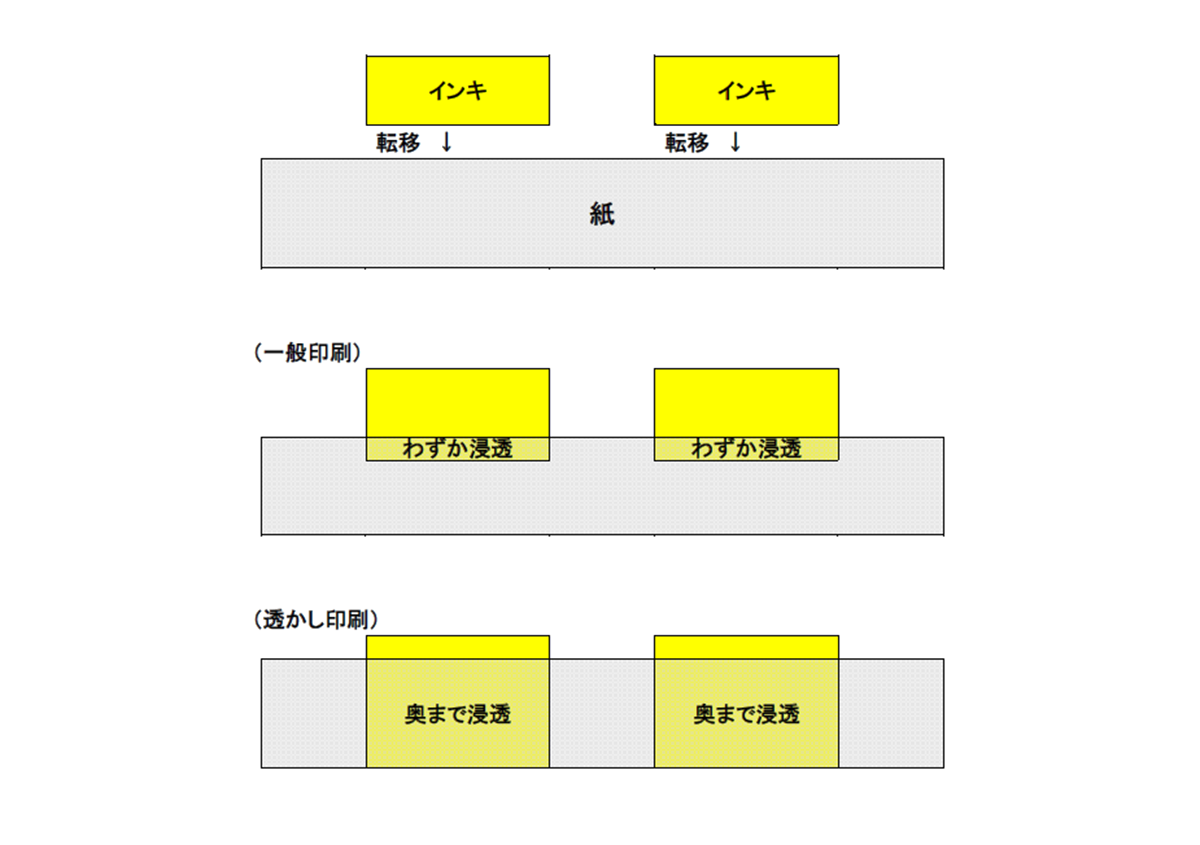

これは、インキが紙のどの部分まで浸透するかが影響します。

一般的な印刷用インキは、発色や皮膜強度などを得るために紙の表面に顔料や樹脂などを存在(皮膜を形成)させる処方を取っており、紙中の奥深くまで多くのインキ成分が浸透することがないため、透明性の高いOPニスなどを使用しても透けるという現象は起こりません。

上記とは反対に透かし印刷に用いるインキは紙の内部奥深くにまで成分が浸透するような処方を取っています。

つまり、紙の表面に残るような固形分(顔料や合成樹脂)を極力使用せず、低粘度成分を主材料としてインキ化しています。このように低粘度成分を主剤とすることで、インキ自体の粘性も低粘度となり、さらに浸透しやすくなります。

そして上記インキをできるだけ印刷盛りを大きく、できるだけ薄い原反(非塗工紙が推奨)を用いて印刷することで高い透かし効果が得られる印刷方式、これが透かし印刷と呼ばれます。(図1)

一般的に、低粘度のインキを用いて、かつ盛りを大きくできる印刷方式としてはグラビア・フレキソ印刷などが考えられますが、その他に印刷とは言いにくいですが、タンク内に溜めたインキに直接紙を浸けてしまう方法(どぶ付けなどと言われます)なども存在します。

また原反も厚みがある用紙では奥深くまで浸透しにくいために薄手で、かつ紙の表面にインキ成分を留めにくいようにコーティングを施していない原反(非塗工紙)を用いたほうが高い効果を得ることができます。

では、透かしインキとはどのようなものか、次回確認していきたいと思います。