白須美紀

世界で最も美しい本を生んだ紙漉きの里

黒谷和紙

森の京都で生まれる手漉き和紙

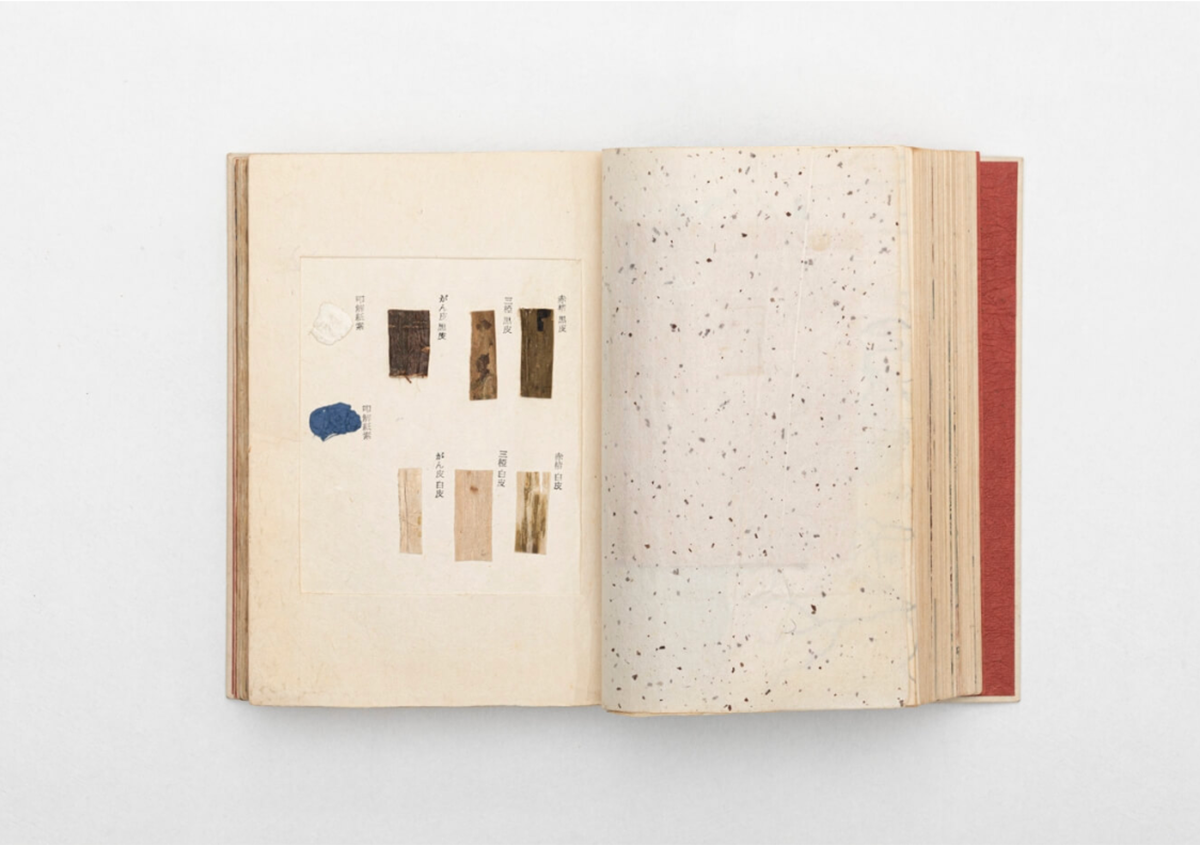

京都で和紙の産地といえば、京都府中部にある綾部市黒谷町・八代町周辺でつくられている黒谷和紙があげられるだろう。鳥の声がこだまする静かな渓谷に家々が並び、山の水を集めた清らかな黒谷川のたもとで紙漉きが行われている。その歴史は古く、およそ800年前に平家の落武者が黒谷の里に隠れ住み、生計をたてるために紙を漉いたのが始まりだという。昔から和傘や障子紙、提灯などさまざまな生活用品の素材となったが、京都市内に近いこともあり呉服の値札や着物や帯を包むたとう紙などにも使われてきた。黒谷和紙は楮(こうぞ)を材料に職人たちが一枚一枚ていねいに手漉きするため、美しいのはもちろん丈夫で長持ちなのも大きな特徴だ。そのため、二条城の襖(ふすま)など文化財の修復にも使われているという。

一度黒谷の里に伺ったとき、黒谷和紙協同組合一階の売店にミシンで縫い合わせてつくった和紙のクッションカバーを見つけて驚いたことがある。組合の方によれば、黒谷の和紙はクッションや座布団のカバーに使えるほど頑丈で、使えば使うほどしなやかに、やわらかな手触りになるのだそうだ。「大事に扱えば100年は使えるよ」と誇らしげに話された言葉が、ずっと印象に残っている。

一人の女性が生み出した型染め

黒谷和紙のもうひとつの特徴が、昭和40年代に誕生した型染めだろう。型染めへの挑戦は、当時の組合理事長だった中村元さんのアイデアだったという。洋紙や機械抄き和紙が普及した当時、完全なる手漉きである黒谷和紙は産業発展のために新たな価値創造に迫られていたのだ。

組合は1965(昭和40)年に型染めする人を探し、金山ちづ子さんという女性を選んだ。金山さんは組合から通わせてもらった紅型教室で一から基礎的な技術を習得したあと、1年後には製品化をはじめた。そしてその後も自力で学びを深め、研究を重ねて次々に型染めを生み出していったという。また、染めるだけではなく形にしたら売れると考え、財布やポーチといった小物なども製造した。縫製が必要となったため、素材に柔らかさと強さが出るように揉み和紙を開発したのも金山さんなのだそうで、型染めを美しく出すため染めた後から揉む技術を試行錯誤したそうだ。そうした努力のかいあって黒谷の染め和紙は全国的に人気を呼び、最盛期には金山さんが地元の女性たち数人を指揮して型染めの和紙や製品を制作していたという。

金山さんは、2016(平成28)年に89歳で引退するまで51年にわたって、黒谷の染め和紙を牽引した。今は金山さんから引き継いだ型紙を使い、教わった技術を活かして、地元の女性たちが型染め作業に従事しているという。

「世界で最も美しい本」

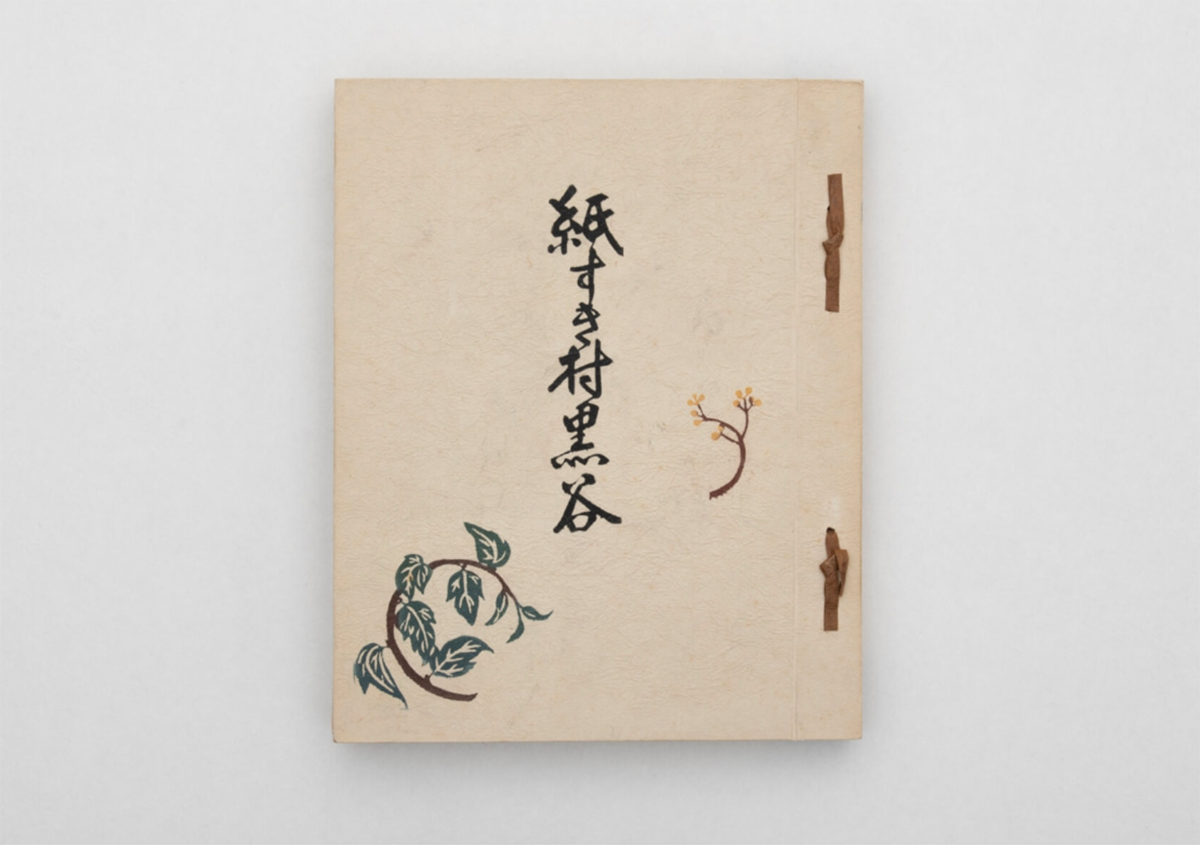

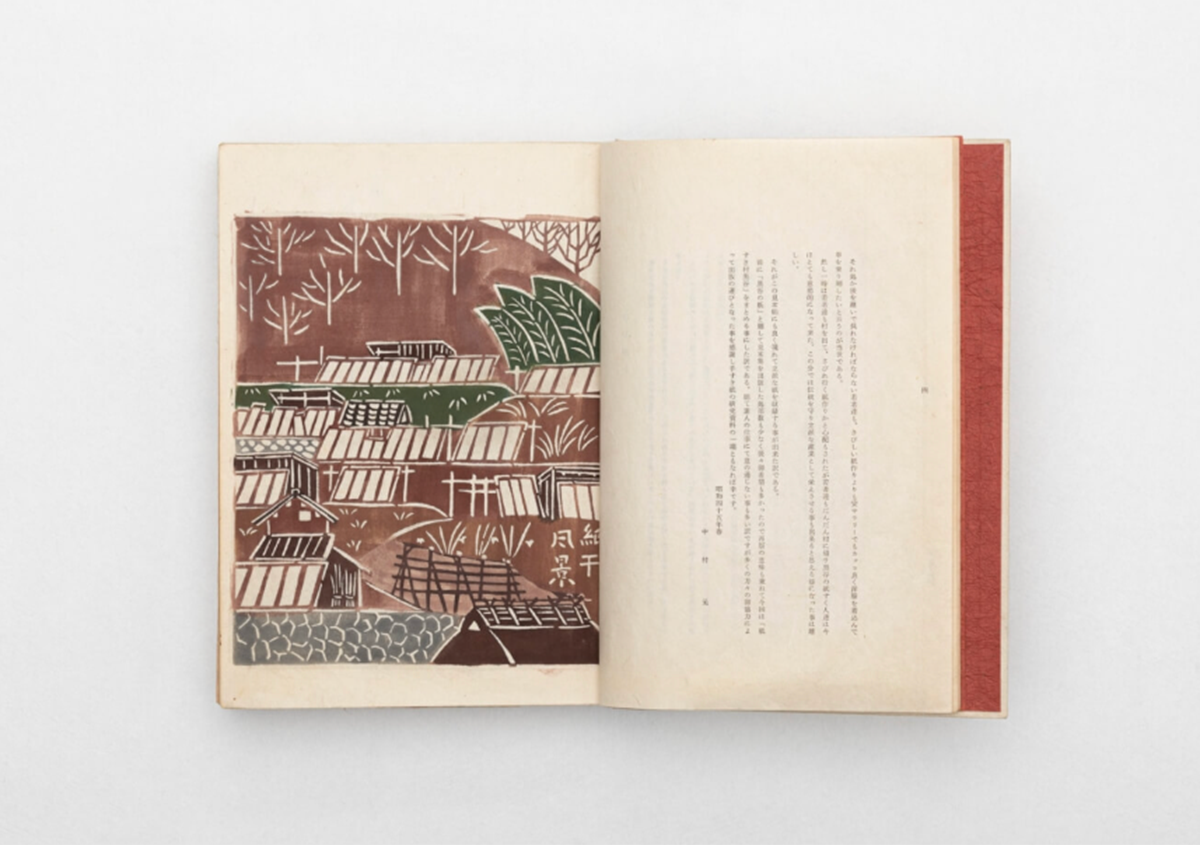

そんな黒谷和紙でわたしがずっと憧れ、一度実物をこの目で見てみたいと願っていた1冊の本がある。それは、1972(昭和47)年にドイツで開催された世界図書館展で「世界で最も美しい本」のグランプリに選ばれた『紙すき村 黒谷』だ。執筆は、前述した当時の組合理事長・中村元さん。用紙にはすべて黒谷の手漉き和紙が使われ、黒谷の風景や紙づくりの様子を金山ちづ子さんが一枚一枚手で型染めしている。250部だけが発行された幻の本で、なんとか見ることができないかと探していたのだ。

そして憧れの本についに出会えたのが、今年2025年3月に京都市内で開催された工芸の展示会「DIALOGUE」だ。黒谷和紙協同組合のブースを訪れると、本の現物が展示されていたのだ。感激を興奮気味に伝えると、組合の方々は快く『紙すき村 黒谷』を手に取らせてくださった。本はたった今刷り上がったかのような新鮮な美しさをまとい50年前の古書には思えないほどで、大切に保管されていたことが伝わってくる。金山さんの型染めは色褪せることなく、黒谷の里の風景と人々の営みが愛情たっぷりに表現されていた。「DIALOGUE」の会場では、金山さんの型染めがディスプレイにも印象的に使われており、黒谷の里の風景や紙づくりの様子、人々の姿が甦るかのようだった。それは現地を一度も訪れたことのない人にもしっかりと響いたようで、来場者アンケートの結果により「もっとも魅力があった出展者」のアワードを受賞したという。

黒谷の魅力を桐箱にとじ込める

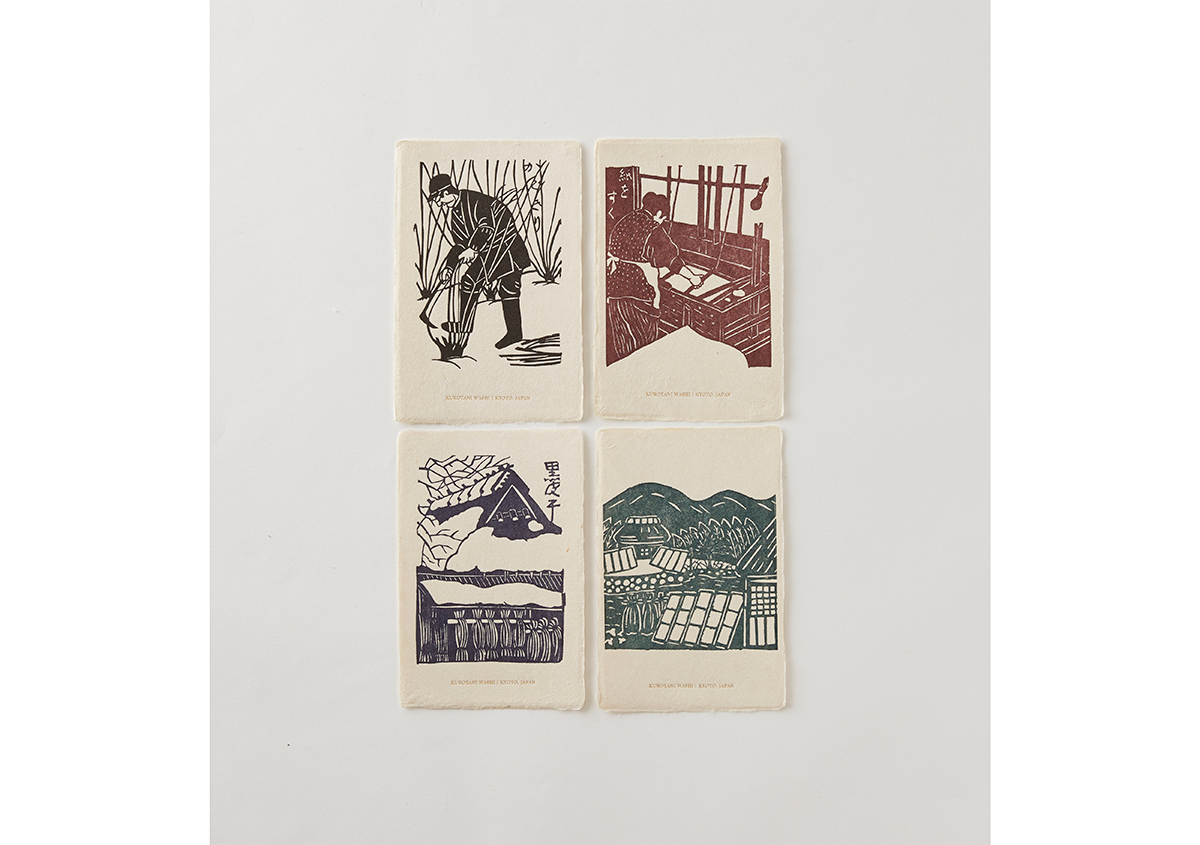

このとき貴重な過去の作品と共に並んでいたのが、最新作のグリーティングカードとレターセットだ。「世界一美しい本」のなかから制作工程の絵柄の一部が、4種類のグリーティングカードに生まれ変わった。また、レターセットには手漉きの便箋、封筒、名刺カードが一緒に桐箱に収められている。便箋は楮、封筒には楮と麻が使われているといい、まるで黒谷和紙の魅力をそっと宝箱にとじ込めたような製品だった。

「若い人や海外の方に手漉き和紙を身近に触れてもらい魅力を知っていただけるように、新作に挑戦したんです。デザイン性の高さや歴史をもとにしたストーリー性を大切に開発に取り組みました。金色の箔で押されている楮の葉のモチーフは、『紙すき村 黒谷』の表紙に登場する絵柄を使っています」

と、黒谷和紙協同組合の山城睦子さんは言う。

シンプルだからこそ黒谷和紙の魅力がまっすぐに、特徴も美しさも見ればそのまま伝わってくるデザインだ。金山さんを見出して新たな魅力を生み出した黒谷和紙が、50年の時を経て再び新しい価値を創造するために動き出している。そう思うと、輝く金色の楮の葉のマークがなんだか黒谷和紙の護符のようにも見えるのだった。

黒谷のものづくりは、みんなで助け合って行われる。紙漉き作業の一部を引退した近所のおばあさんがさりげなく手伝ってくれていたり、名人の道具が若い人に受け継がれていたりする。つくった紙に作り手の名前を出すことはなく、すべて「黒谷和紙」の名のみ。金山さんもあくまで職人として名前を出さず作品を発表し続けた。村を訪れると他の職人さんがみんなの道具も把握していたりして、まるでみんなが家族や親戚のようだ。自分と仲間たちでつくった和紙を大事に、誇りを持っていることが伝わってくる。

時代の変化のなか、黒谷和紙でもやはり職人は減少を続け、今では一桁になってしまったという。しかし、平均年齢が40歳代と比較的若く、産地には活気があるのだそうだ。地元の人が継いだり、他所から若い人が入ってきたりするのは、やはり仕事と土地の人々に魅力があるからに違いない。そして金山さんが彫った型紙も大切に引き継がれ、その手仕事の系譜は新作のレターセットやグリーティングカードのようにあり方を変えながら次世代に受け継がれていくに違いないのだ。

黒谷和紙協同組合

京都府綾部市黒谷町東谷3

0773-44-0213

10:00〜17:00

火曜〜日曜開館(月・祝、お盆、年末年始は休館)

https://kurotaniwashi.kyoto/

(桐箱入りレターセット)

便箋 楮 / A5 148×210mm 15枚入

封筒 楮・麻 / 洋2黒谷オリジナル 5枚入

名刺カード 楮・三椏・麻 / 約 55×91mm 3枚入

(グリーティングカード)

ポストカード 国産楮 / 約 100×148mm 1 枚⼊

封筒 楮・⿇ / 洋2 ⿊⾕オリジナル 1 枚⼊