生田信一(ファーインク)

展覧会「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」に行ってきました

今回のコラムは、2025年6月24日(火) 〜 2025年8月31日(日)、東京都墨田区亀沢にある公立美術館 すみだ北斎美術館で開催の「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」の展示の様子をレポートします。

すみだ北斎美術館は、江戸時代後期の浮世絵師・葛飾北斎が本所界隈(現在の墨田区の一角)で生涯を送ったことや、彼が本所割下水(現在の東京都墨田区亀沢付近に存在した江戸時代の排水路)付近で生まれ、生涯の多くを墨田区で過ごしたことたことから、ご当地の墨田区に設けられた美術館です。2016年11月に開館以来、北斎に関連するさまざまな企画展を催してきました。

今回の展示企画はとりわけ展示方法が工夫されており、北斎作品の初心者の方にもわかりやすい展示構成になっています。またベテランの方にも、この展示をきかっけに北斎の魅力を改めて感じていただけるのではないかと思います。

では、一緒に覗いてみましょう。

北斎作品をじっくり観察して、魅力を徹底解明!

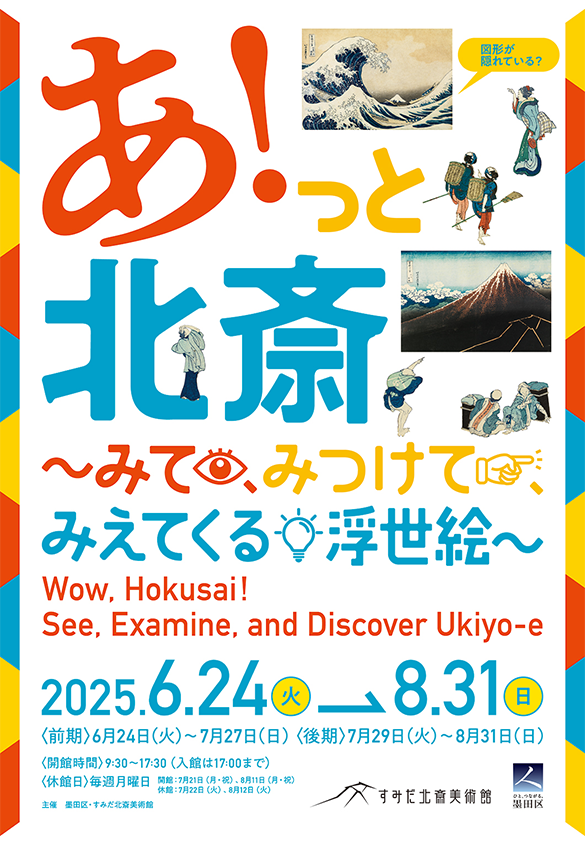

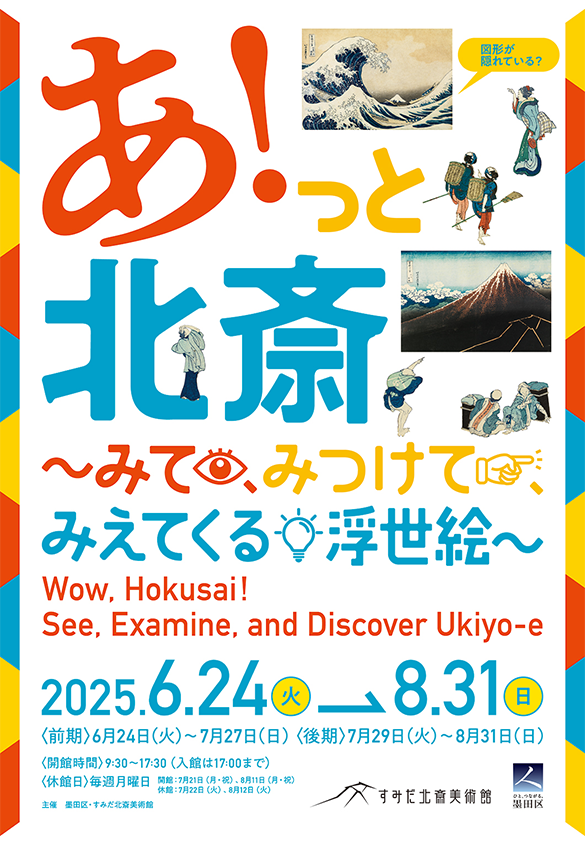

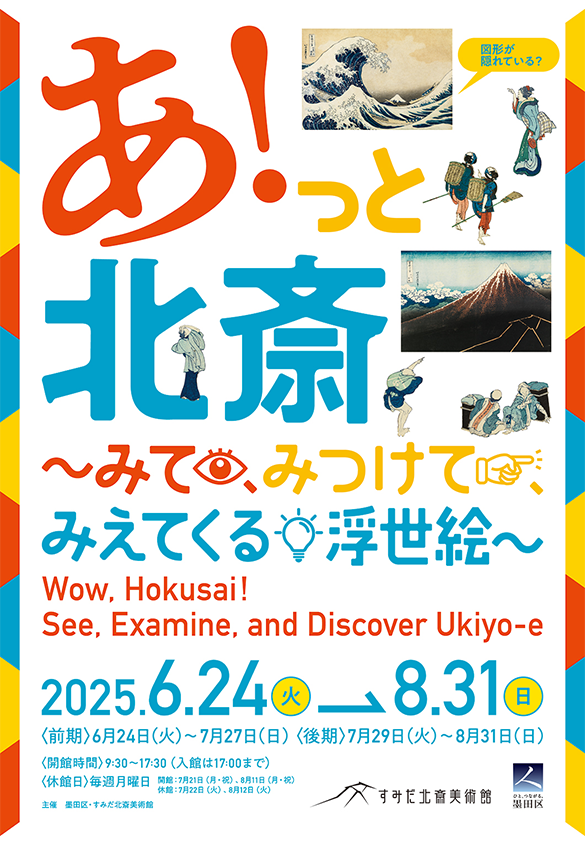

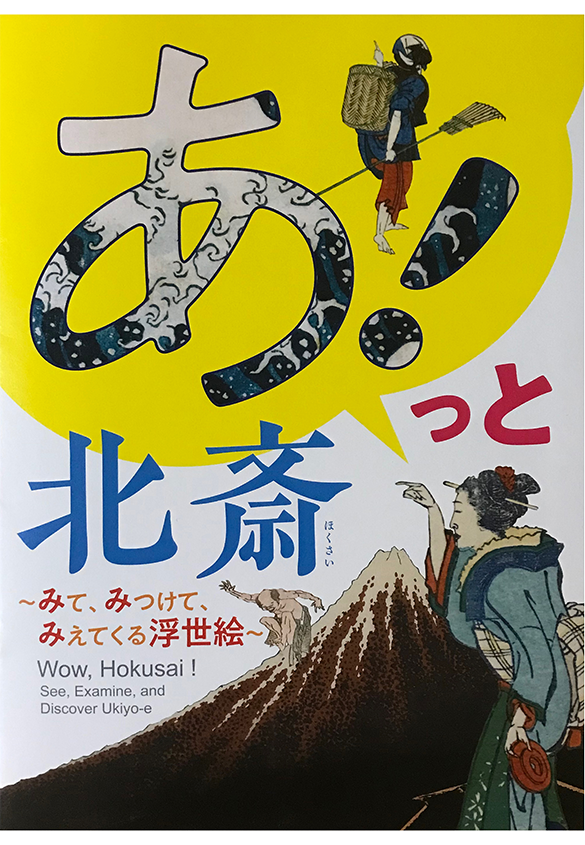

以下は、「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」のチラシと8ページの公式リーフレットです(写真1、2)。8ページのリーフレットは本展示を詳しく解説するガイドブックになっており、本コラムではこの冊子からテキストを引用して話を進めていきます。

(写真1)「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」チラシ。

(写真2)「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」展覧会リーフレット、定価350円(税込)。

展示会場や展覧会リーフレットでは、全体を3つの構成で分けて解説しています。

「プロローグ 浮世絵と北斎 早わかり案内所」

「1 北斎の作品を見てみましょう」

「2 「あ!」っとみつけて、見えてくる!?」

展示された北斎の作品には、「あ!」と思える見どころやポイントがパネルで解説されており、これらの解説を読み進めながら作品を鑑賞できます。北斎の作品の楽しみ方は、版画の技法、構図のおもしろさ、人物の動き(ポーズ)、配色など多岐にわたります。北斎作品の奥深さを味わいながら、見どころや楽しみ方を体験できます。

プロローグ 浮世絵と北斎 早わかり案内所

まず、プロローグとして、「浮世」という言葉について解説します。展覧会リーフレットより引用します。

「浮世」という言葉は、もとは仏教用語でしたが、北斎が活躍した江戸時代には今風、現代風という意味が加わりました。「浮世絵」とは江戸時代の庶民の生活などを描いた絵のことを言います。これを描く人を浮世絵師とよびます。

浮世絵には浮世絵師が直接描いた肉筆画と、絵師の他に版木を彫る彫師、版画を摺る摺師など手分けして作業する版画があり、版画には「冨嶽三十六景」のような一枚ものの版画(錦絵や摺物など)と、『北斎漫画』のような本の形の版本があります。

木版画の技術の発達により大量に印刷することができるようになり、庶民に広まっていきました。」

「浮世」という音葉は、江戸時代には「今風」「現代風」という意味で使われるようになりました。浮世絵に描かれる人々の描写は、江戸期に生きた人々の日常を表した言葉であったということです。

さて、葛飾北斎ってどんな人なのでしょうか? 引用を続けます。

「葛飾北斎(1760-1849)ってどんな人?

江戸時代中後期に活躍した浮世絵師。「冨嶽三十六景」シリーズなどの代表作があります。

数え 19歳で浮世絵師としてデビューし、当時としてはかなり長寿で、90歳で亡くなるまで生涯絵師として活躍し続けました。北斎の作品はやがて国外にも伝わり、海外の芸術家にも大きな影響を与えました。」

1 北斎の作品をみてみましょう

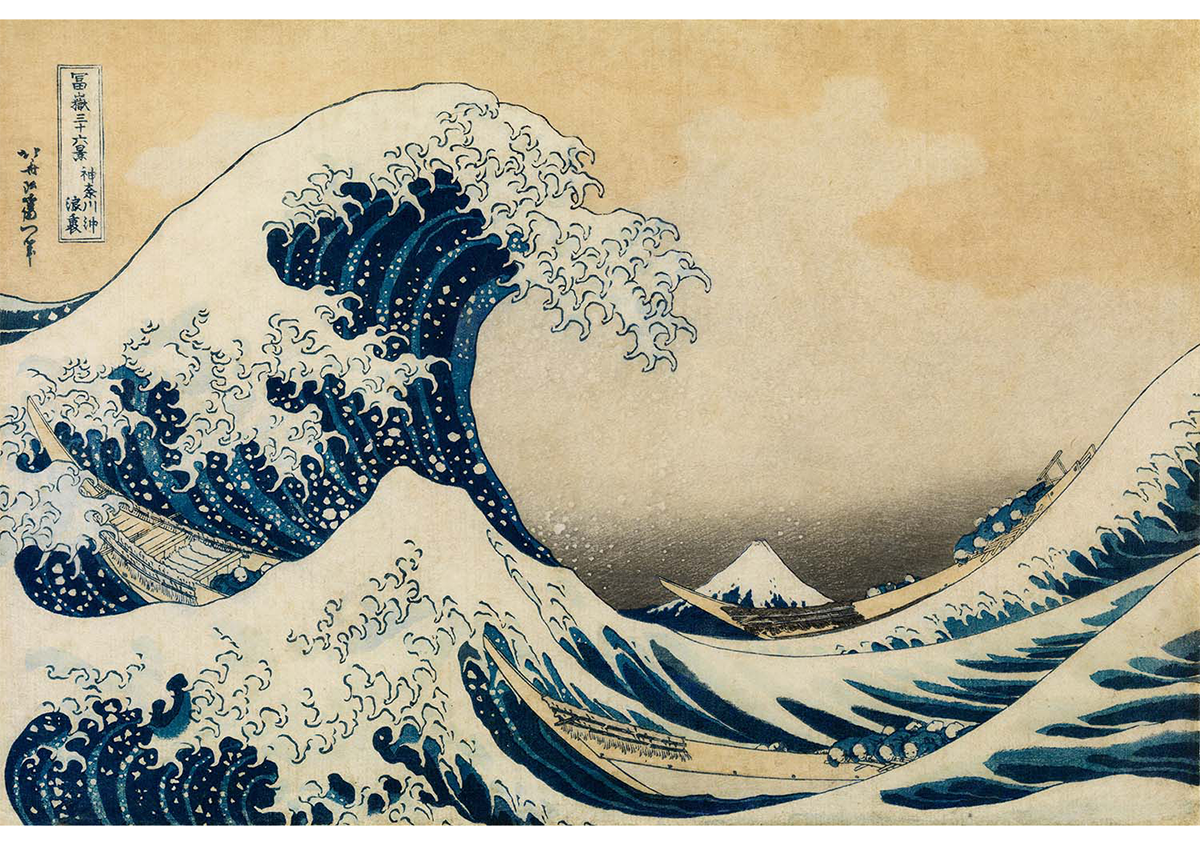

まず、葛飾北斎の代表作から「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を見てみましょう(写真3)。

(写真3)葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」すみだ北斎美術館蔵(通期)

※半期で同タイトルの作品に展示替え

こちらも、展覧会リーフレットから引用します。

「「冨嶽三十六景」の代表的な一図で、東海道の宿場である神奈川宿(現在の横浜市神奈川区)の沖から富士山をみた図です。波の間にみえる船は、江戸湊(現在の東京湾)やその他周辺の地域から江戸へ新鮮な魚を急いで送るための押送船(おしおくり)です。大きな波が水しぶきをあげながら力強く立ち上がり、それに揺さぶられる船の人々と、静かにたたずむ富士山の対比を表わした作品です。海外では「Great Wave」とよばれ、日本では 2024年7月から1000円札の裏側のデザインに使われるなど、世界中で親しまれています。」

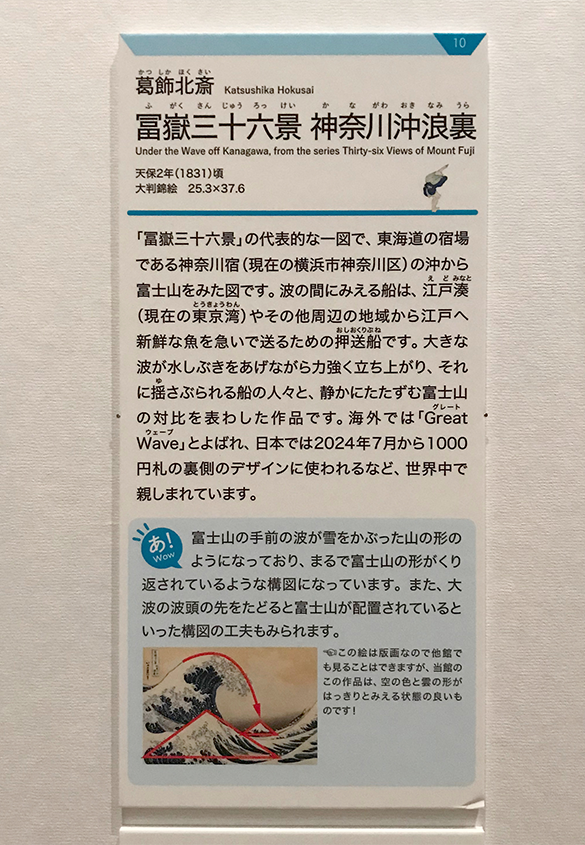

この世界的に有名な名画をじっくり眺めていると、さまざまな気づきがあります。構図の面白さ、波の動き、配色の妙、船にしがみつく人々の仕草、などなど。展示では「あ!」と驚きの声を上げるポイントが(写真4)のように解説されています。パネルの解説文を引用します。(写真4)

「「あ!」

富士山の手前の波が雪をかぶった山の形のようになっており、まるで富士山の形がくり返されているような構図になっています。また、大波の波頭の先をたどると富士山が配置されているといった構図の工夫もみられます。」

(写真4)「あ!」と驚きのポイントは、富士山の△の形ががくり返されていること(赤線の三角参照)と、立ち上がる波頭の先には富士山が指し示されている(赤線の矢印参照)と解説されています。

この三角形の構図が繰り返されている、という指摘は、今まで私は気づきませんでした。荒々しい波の動きは見る者を不安にさせますが、水平線に浮かぶ富士山のシルエットと波が作り出す三角は相似形であり、作品全体に安定感を与えることに気づきました。「あ!」と思わせる指摘で、この名画を鑑賞するときの重要なヒントになるのではないでしょうか。

2 「あ!」っとみつけて、みえてくる!?

北斎の名画は、何度も摺りを重ねているので、印刷の元になる版木が劣化したり、摺色の濃度や色合いが変わったりと、さまざまな違いが表れます。同じ絵柄であってもわずかな違いが見受けられます。こうした印刷条件の変化を推測しながら鑑賞することで、絵の雰囲気が変わりますし、好みが分かれるところも面白いものです。

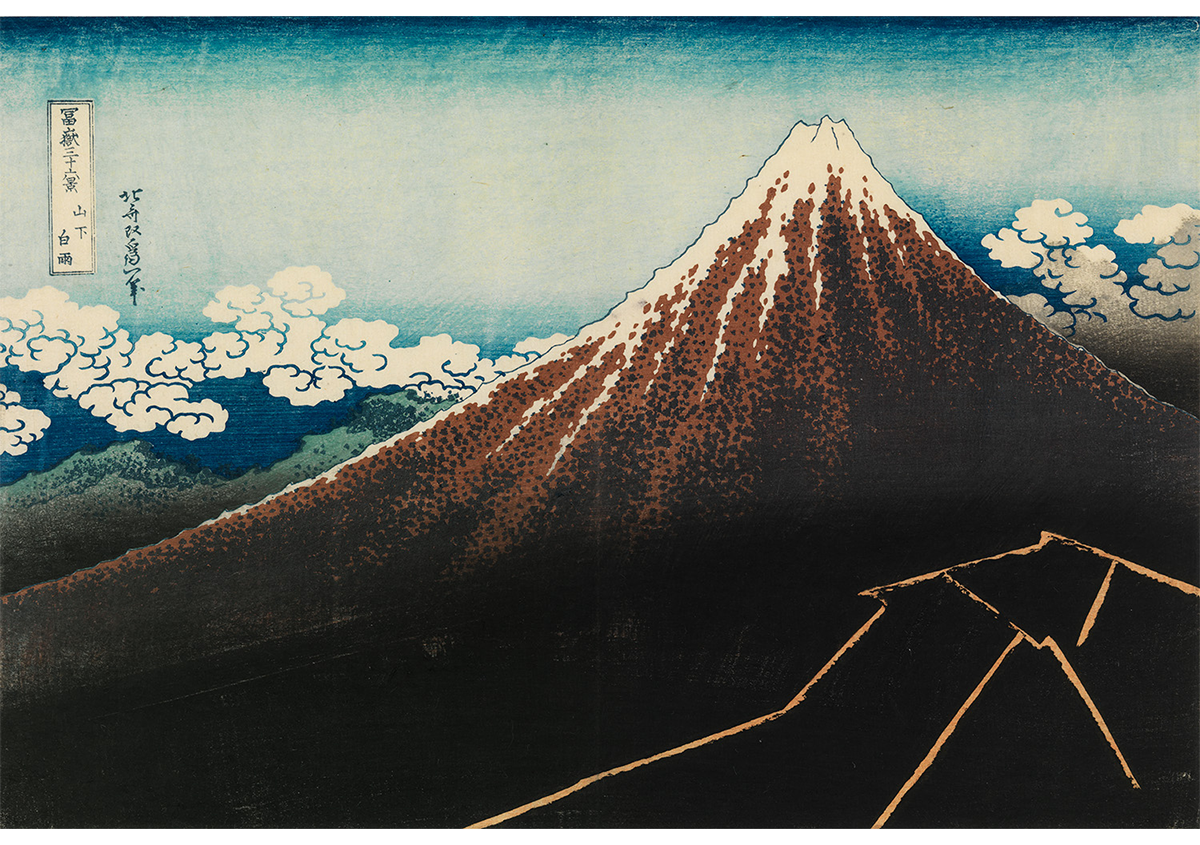

(写真5)は富士山の裾野に雷がとどろいている構図で、こちらも北斎の代表作の1枚です。以下に解説のテキストを引用します。

「山裾には黒い雲がたちこめ雷がとどろいていますが、上空は青空に雲が浮かんでいます。富士山を中心に、2つの対照的な天候を描くことで、富士山の大きさや高さを表現しています。「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」とともに、「冨嶽三十六景」シリーズを代表する作品です。なお、雷の稲妻は、すみだ北斎美術館のロゴマークのデザインの元になっています。」

(写真5)No.78 葛飾北斎「冨嶽三十六景 山下白雨」すみだ北斎美術館蔵(前期)

この作品も、さまざまな視点から鑑賞が可能です。富士の上空は抜けるような青空が広がり、山頂付近は雲がたなびき、山裾は暗くなって稲妻が走っています。1枚の絵の中にさまざまな天気が混在して表現されています。雄大な富士ならではの凝った構図が実現されています。

稲妻の光は、静止画の絵でしか表現できない要素です。グラフィカルな形として印象的で、強く記憶に残ります。すみだ北斎美術館のロゴマークは、この稲妻の形を元に作られています。

同館のサイトに解説がありますので(写真6)、以下に解説文を引用します。

リンク→ https://hokusai-museum.jp/modules/Page/pages/view/1042?lang=ja

「すみだ北斎美術館のロゴマークは、平成21年度にデザイン案の公募を行い、国内外から寄せられた1,634点にも及ぶデザイン案の中から最優秀賞として選ばれたデザインを元に作り上げたものです。シャープで力強いフォルムが鮮烈さとエネルギーを感じさせ、北斎の画業に対する挑戦的な一面を連想させるとともに、空高く大きく広がる稲妻は、世界に向けて発信するという、美術館の理念を表現しています。北斎生誕の地に建つ美術館にふさわしい、新鮮でインパクトのあるロゴマークです。また、ロゴマークのシンボルカラーは、墨色、灰色、白色、銀色です。メインカラーである墨色は、版画の骨格をなす色で、彩度の高い色を引き立てながらも、自らの存在感を失わない色です。」

(写真6)すみだ北斎美術館のロゴマーク。

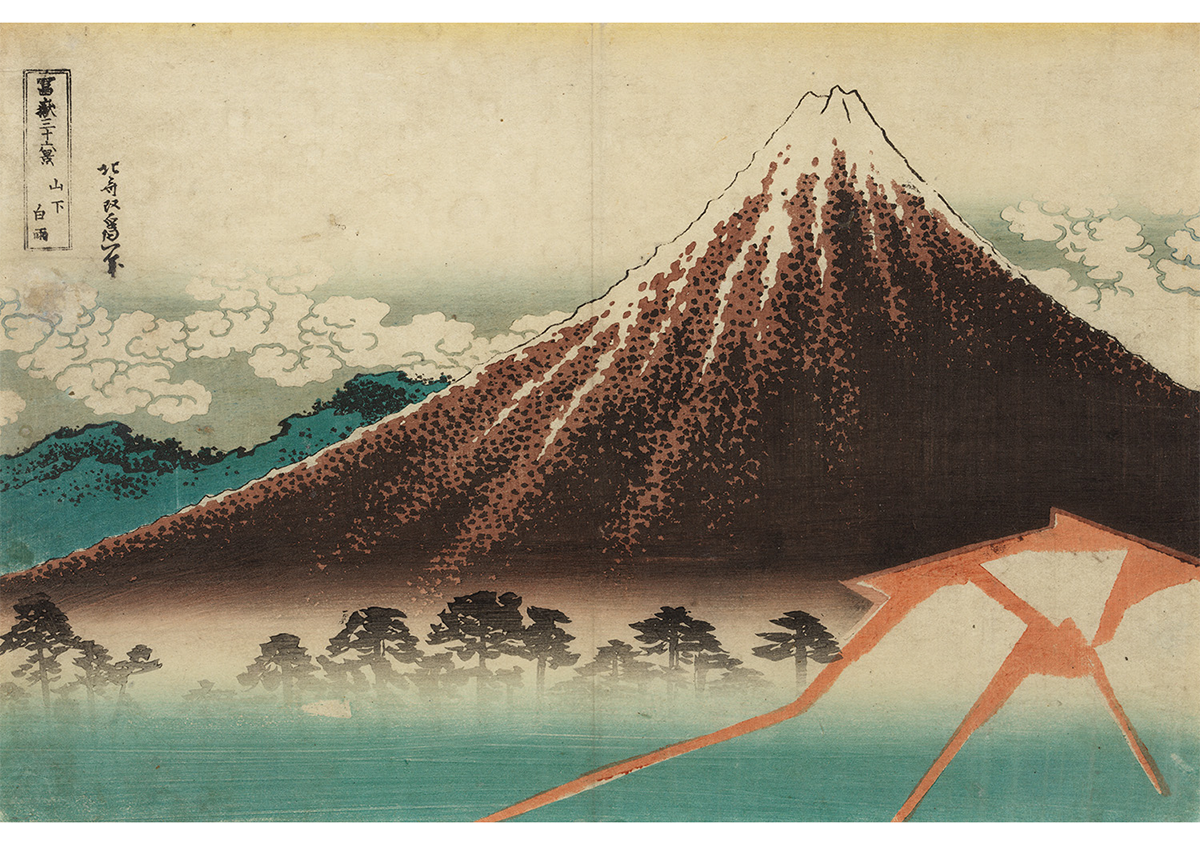

また、「冨嶽三十六景 山下白雨」は山裾に松林が加えられた「冨嶽三十六景 山下白雨(変わり図)」と呼ばれるものがあります(写真7)。同じ作品でも版が異なるだけでずいぶん印象が変わるので、正直驚きました。

(写真7)「冨嶽三十六景 山下白雨」(変わり図)すみだ北斎美術館蔵(後期)

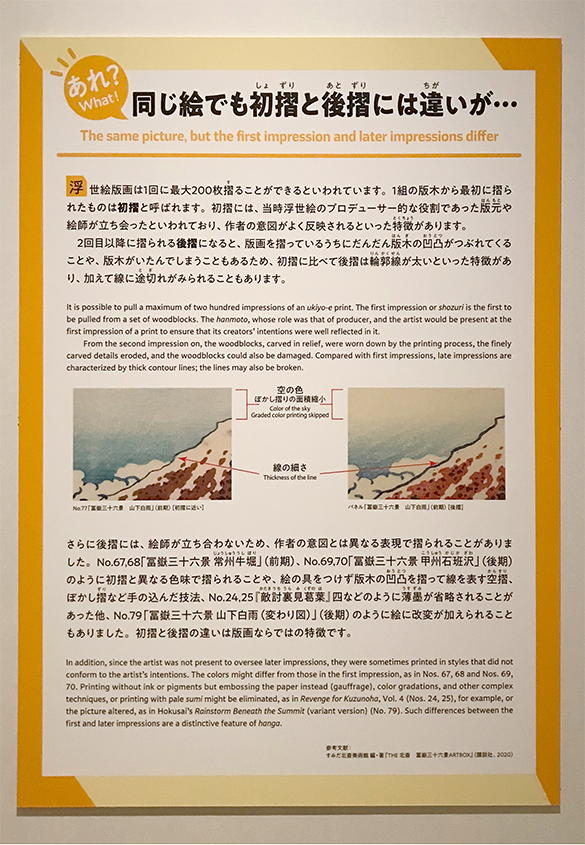

また、同じ絵柄なのに、空の色や輪郭線の太さが違うなど、どれも少しずつ違っている箇所が確認できます。これらは、初摺(しょずり)と後摺(あとずり)の違いによるもの、と解説されています。以下に解説パネルから引用します(写真8)。

「浮世絵版画は1回に最大200枚摺ることができるといわれています。1枚の版木から最初に刷られたものは初摺(しょずり)と呼ばれます。初摺では、当時浮世絵のプロデューサー的な役割であった版元や絵師が立ち会ったといわれており、作者の意図がよく反映されているといった特徴があります。

2回目以降に摺られる後摺になると、板画を摺っているうちにだんだん板木の凹凸がつぶれていくことや、板木がいたんでしまうこともあるため、初摺に比べて後摺は輪郭線が太いといった特徴があり、加えて線に途切れがみられることもあります。……(以下略)」

(写真8)「あれ? 同じ絵でも初摺と後摺には違いが…」の解説パネル。

葛飾北斎の浮世絵には、絵の中に登場する人物のポーズや仕草が絵の中の対象を指し示している場合があります。

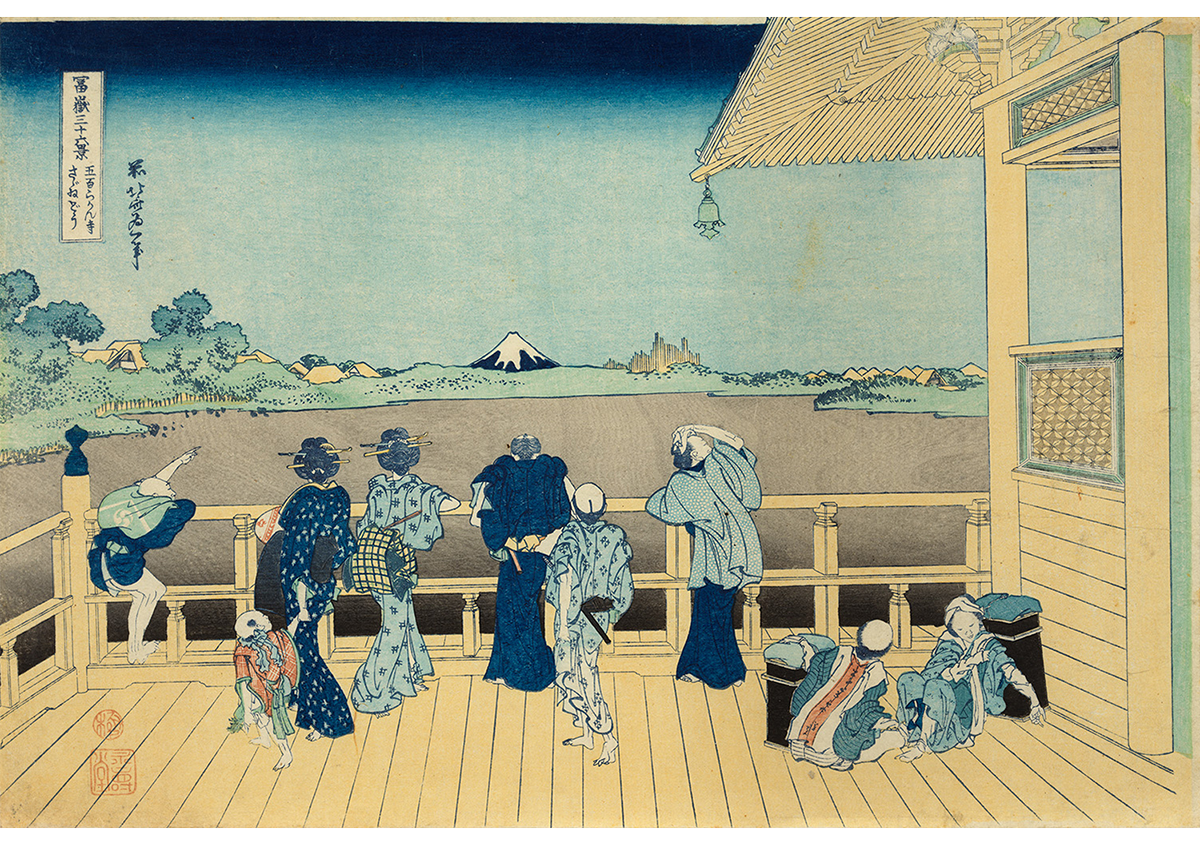

(写真9)は「冨嶽三十六景 五百らかん寺さゞゐどう」の1枚。欄干から風景を望む左側の人物が指し示す先には、この絵の主題である富士が見えます。このことにより鑑賞する者の視線が中央奥の富士山に自然と誘導される仕掛けになっています。

また、欄干に立つ右側の人物が屋根の上を仰ぎ見るポーズが確認できます。その視線の先には鳥の巣が描かれています。まるで鳥の鳴き声が聞こえてきそうで、楽しげな雰囲気を演出しています。

(写真9)葛飾北斎「冨嶽三十六景 五百らかん寺さゞゐどう」すみだ北斎美術館蔵(通気)

※半期で同タイトルの作品に展示替え

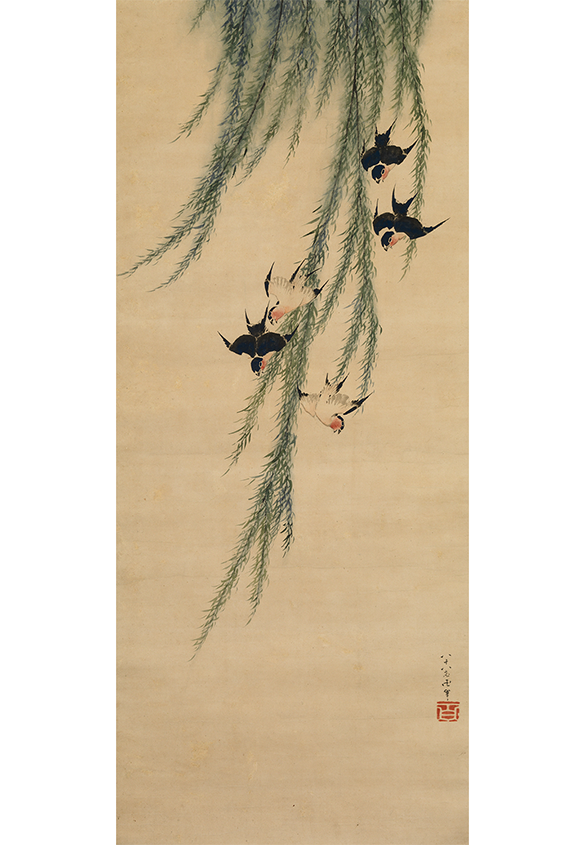

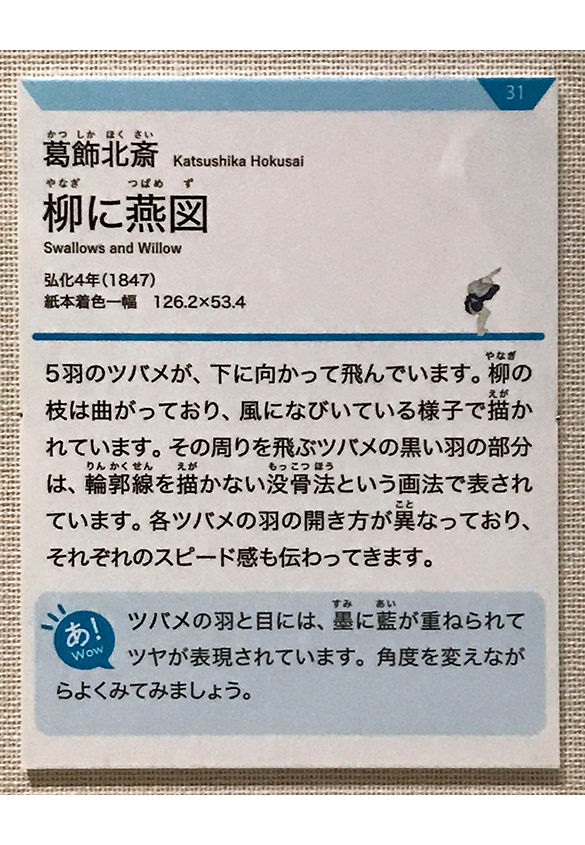

最後に北斎の肉筆画「柳に燕図」を紹介します(写真10)。肉筆画は北斎が直接筆で描いた1点ものの作品です。解説パネルから、テキストを引用します(写真11)。

「5羽のツバメが、下に向かって飛んでいます。柳の枝は曲がっており、風になびいている様子で描かれています。その周りを飛ぶツバメの黒い羽の部分は、輪郭線を描かない没骨法(もっこうほう)という画法で表されています。各ツバメの羽の開き方が異なっており、それぞれのスピード感も伝わってきます。

ツバメの羽と目には、墨と藍が重ねられてツヤが表現されています。角度を変えながらよくみてみましょう。」

(写真10)葛飾北斎「柳に燕図」すみだ北斎美術館蔵(前期)

(写真11)「柳に燕図」解説パネル。

今回は展覧会「あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~」の鑑賞レポートをお届けしました。北斎の絵はさまざまな見方や楽しみ方が可能なので、興味が尽きませんね。

最近放映されたNHK BSのテレビ番組「解剖!マスターピース ~葛飾北斎『神奈川沖浪裏』~」では、北斎の『神奈川沖浪裏』を各界の専門家が絵を分析し解説を加えた構成で、とても興味深い内容になっていました。

リンク→ https://www.nhk.jp/p/ts/WK435G5ML2/episode/te/K7LQ2K5Q92/

では、次回をお楽しみに!

【展覧会概要】

展覧会名 あ!っと北斎~みて、みつけて、みえてくる浮世絵~

会期 2025年6月24日(火)~8月31日(日)

前後期で一部展示替えを予定

前期:6月24日(火)~7月27日(日)

後期:7月29日(火)~8月31日(日)

休館日 毎週月曜日

※開館:7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)

休館:7月22日(火)、8月12日(火)

会場 すみだ北斎美術館 3 階企画展示室

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 2-7-2

開館時間 9:30~17:30(入館は 17:00 まで)

主催 墨田区・すみだ北斎美術館

観覧料 一般 1,000円、高校生・大学生 700円、65歳以上 700円、

中学生 300円、障がい者 300円、小学生以下無料

ホームページ https://hokusai-museum.jp/at-hokusai/

●観覧日当日に限り、4階『北斎を学ぶ部屋』※旧名称 AURORA(常設展示室)、常設展プラスもご観覧いただけます。

●一般以外の料金対象者は年齢等が確認できるものをお持ちください。

●障害者手帳をご提示の方は、付添の方1名まで障がい者料金でご覧いただけます。

●前売券及びオンラインチケットの発売日・当日観覧券の発売日・販売方法、各種割引の詳細、団体でのご来館(事前予約優先制)、最新のイベント情報については、すみだ北斎美術館の公式ホームページをご覧ください。