白須美紀

仁淀川のほとりで土佐和紙体験を楽しむ

土佐和紙工芸村くらうど

歴史ある土佐和紙

高知の「土佐和紙」は、福井の越前和紙、岐阜の美濃和紙と並ぶ日本三大和紙のひとつで、1976(昭和51)年に手漉き和紙が伝統的工芸品に指定されている。なかでも「土佐典具帖紙」は、厚み0.03〜0.05mという手漉き和紙では屈指の薄さを誇り、なおかつとても丈夫であるため、文化財の修復に欠かせない紙として名高い。

土佐和紙の歴史は古く、平安時代に完成した「延喜式」のなかに紙の主要産地としてその名が登場する。戦国時代には、いの町の成山で草木染の技法を使った「土佐七色紙」が開発された。この「土佐七色紙」は江戸時代に将軍家への献上品として藩に保護され、土佐和紙の名前が広く知られるきっかけとなったという。

また、幕末の1860年(万延元年)に吉井源太が大型簀桁(すけた)を考案したことで、生産効率が3倍以上に向上。吉井は、美濃で漉かれていた典具帖紙を改良し現在のように極薄で丈夫な紙を作り出した人でもあるという。さらに吉井は仲間たちと地域内で原料を調達できることを目指して活動し、いの町での三椏栽培も実用化させた。こうした活動により高知県では和紙の生産が飛躍的に発展し、1887年(明治20年)には和紙の生産額が全国の12.9%を占めるほどになった。そのため吉井は、「土佐紙業界の恩人」「紙聖」と呼ばれているのだそうだ。

土佐和紙ゆかりの地で紙漉きを体験

2025年5月に、吉井源太を生んだ紙の里・いの町を訪れた。令和の今も土佐和紙の産地として有名な場所で、仁淀川を取り囲むように山々が連なる緑豊かな景観に心が癒される。川沿いにはホテルやレストランが一体となった道の駅「土佐和紙工芸村くらうど」があり、併設されている施設で「土佐和紙」作りを体験することができた。

土佐和紙体験の内容は「紙漉き体験」「染め体験」「うちわ作り体験」の3種類。「紙漉き体験」では施設内の水槽で手漉きができ、楽しみながら手漉き和紙の原理を体感することができる。一方「染め体験」はカラフルな染料を使って和紙を染め、「うちわ作り」は自分で染めた和紙を木の骨に貼り付けてオリジナルうちわを作ることができる。どれも魅力的で悩んでしまうが、まずは基本の紙漉き体験を選んだ。

紙漉きを体験する場合は、次に「はがき」「色紙」「名刺」から漉きたいものを選ぶ。はがきと色紙では「無地」以外に「草花入り」を作ることも可能だ。そこで、またどれにしようか悩むことになるのだが、今回は草花入りの色紙作りに挑戦することに決めた。

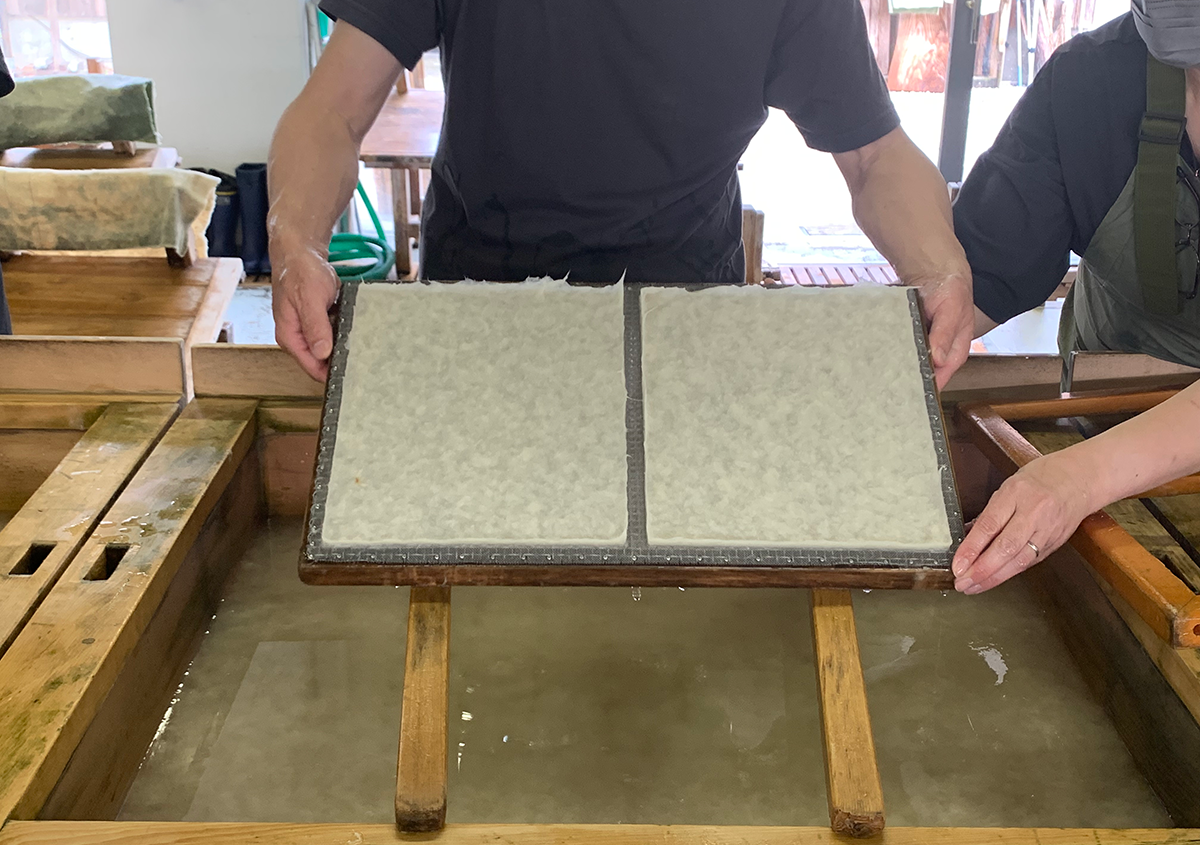

体験場所は広々として、大きな紙漉きの水槽が据えられており、手枠を使って紙を漉くようになっていた。枠を水槽に差し込んで材料入りの水をすくい、大きくゆすりながら水を捨てつつ引き上げていく。枠のゆすり方や水の捨て方によって紙の厚みが変わり、平らに漉くのはなかなか難しい。だが、失敗したら再挑戦させてもらえるので、スタッフのサポートを受けながら何度かやり直しして、紙を漉いた。

紙が漉けると平らに置いて上から押さえて水を切り、その上に草花を飾りつけていく。体験場所にはスタッフが施設内で育てたり、近くの野山で摘んだりした植物が豊富に用意されていた。

「どこに何を置いてどうデザインしていくか」が難しいが、試行錯誤するのもとても楽しい。気づくと飾り付けをするのに、紙を漉く何倍もの時間がかかっていた。

草花で飾り終えたら、スタッフが昔から使われている圧縮機でゆっくりと和紙をプレスして水を切り、鉄板の上で乾かしてくれる。

体験施設には物販コーナーもあり、紙が乾くのを待っている間に買い物が楽しめる。売り場にはしおり、封筒、ポチ袋、名刺用紙、紙箱など、土佐和紙の作家や体験施設のスタッフによるアイテムが揃っていた。他産地では見かけない染め和紙のしおりなどもあり、長い歴史を誇る土佐和紙の、技術の豊かさを感じる品揃えだった。

草花入りの色紙は40分ほどで完成し、その日のうちに持ち帰ることができた。無地のアイテムならもっと早く仕上がるだろう。帰るときにはすでに「次は何に挑戦しようかな」と考えるほど、充実の体験となった。