森カズオ

江戸のベストセラー作家・山東京伝の活躍。

『黄表紙』

文楽、歌舞伎、俳句に浮世絵……今や江戸時代の文化は、世界中の人々の憧れの的となっている観があるが、特に当時の出版文化は私たち日本人が世界に誇ってよい高い文化性を持っていたのではないだろうか。

中国や半島の影響もあって、日本は早くから出版文化に馴染んでいた。以前取り上げた奈良時代の『百万塔陀羅尼』以来、さまざまな形式での印刷・出版が行われていた。主に経典がその刊行物の主たるものであり、それは木版によるものであったが、より多くの人たちに伝えたいという思いは、活版印刷に通じるところがあった。

歳月は過ぎ、豊臣秀吉が半島に出陣した文禄・慶長の役の際には、朝鮮より金属活字が持ち帰られ、後陽成天皇や徳川家康による活版印刷での刊行物が一時隆盛を見せた。しかし、その刊行物は『論語』や『群書治要』などの漢籍や『日本書紀』『吾妻鏡』などの古典であり、発行部数も百部程度と小規模なものであった。

さらに歳月を経て、江戸も中期の天明・寛政から文化・文政(いわゆる化政文化。江戸前期に上方を中心に栄えた元禄文化と比して、江戸を中心とした文化のことをいう)の頃、江戸の出版文化は最盛期を迎える。その中で、もてはやされたのが『戯作本』という類の出版物である。

『戯作本』は、大きく『洒落本』『滑稽本』『談義本』『人情本』『読本』『草双紙』に分けられている。また、『草双紙』は、絵に仮名で筋書きが書き込まれた物語本で、桃太郎のような子ども向けの物語を収めた『赤本』、仇討など忠義や武勇伝を描いた『黒本』、芝居の筋書きを中心にした『青本』、大人向けの娯楽性の強い『黄表紙』、長編物が多かった『合巻』などがあった。これらの『戯作本』に共通する特徴は、“大衆のための出版物”ということである。娯楽の本だったのだ。そこが、それまでの学術的な書籍と異なり、あくまで町衆をターゲットにして発刊されていたのである。

これら『戯作本』の中でも、『黄表紙』が人気を博したという。それは、筋書き以上に、言葉や絵の端々に仕組まれた遊びの要素を読み解くことに楽しみがあったからだといわれている。その『黄表紙』作家として、江戸の人たちを魅了していたのが、山東京伝である。

山東京伝は、宝暦11(1761)年、質屋を営む岩瀬伝左衛門の長男として江戸・深川木場に生まれた。弟には合巻作者の山東京山、妹は黄表紙・狂歌作者の黒鳶式部(実名よね)というから、彼の家系は江戸文化を背負って立つ一家だったことが伺える。京伝は、13歳の頃、浮世絵師の北尾重政に弟子入りし、北尾政演(きたお まさのぶ)という画号を称するようになる。この経験が、文章と絵の両方をこなすという彼独自のスタイルの源泉となったようだ。ちなみに“京伝”という名の由来は、当時の彼の本名・伝蔵と住んでいた場所から“京橋の伝蔵”ということで、“京伝”になったと伝えられている。

山東京伝像

こんなプロフィールの京伝だが、江戸の人たちを魅了したのは、なぜなのだろう。その作品を探れば、答えは明快である。

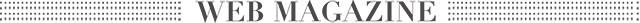

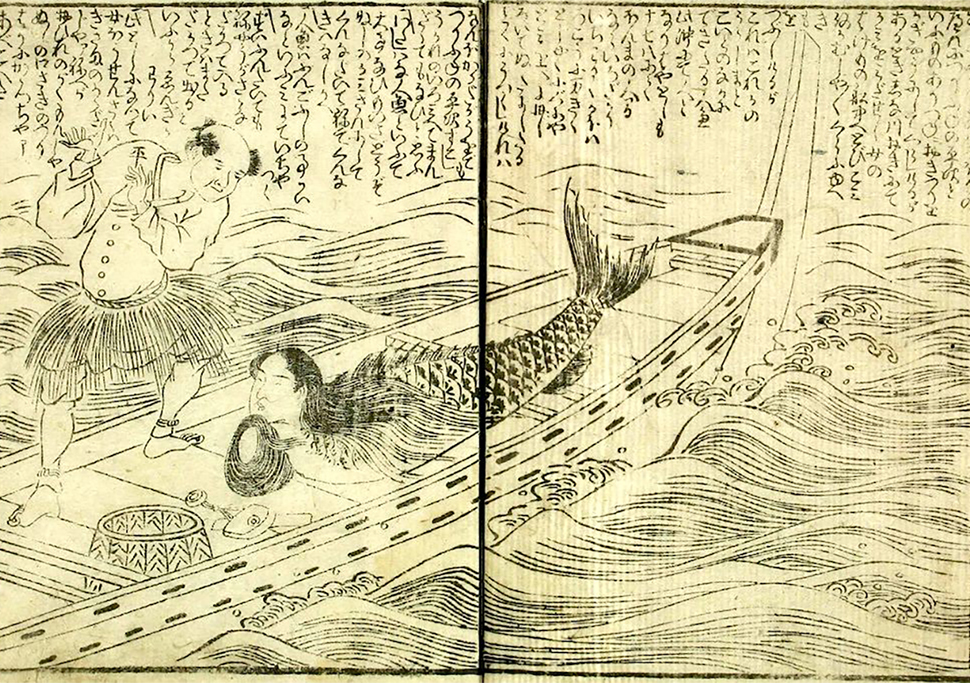

あるお金持ちのモテないブ男が、モテたいばかりに、架空の女性の名前を刺青で彫ってみたり、大枚はたいて惚れたふりをする遊女を雇ったり、挙句の果ては狂言心中を図ったりと馬鹿げた画策をするところがなんとも滑稽な『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』。この作品では、北尾政演として絵も描いている。

心中前に盗賊に身ぐるみはがれる

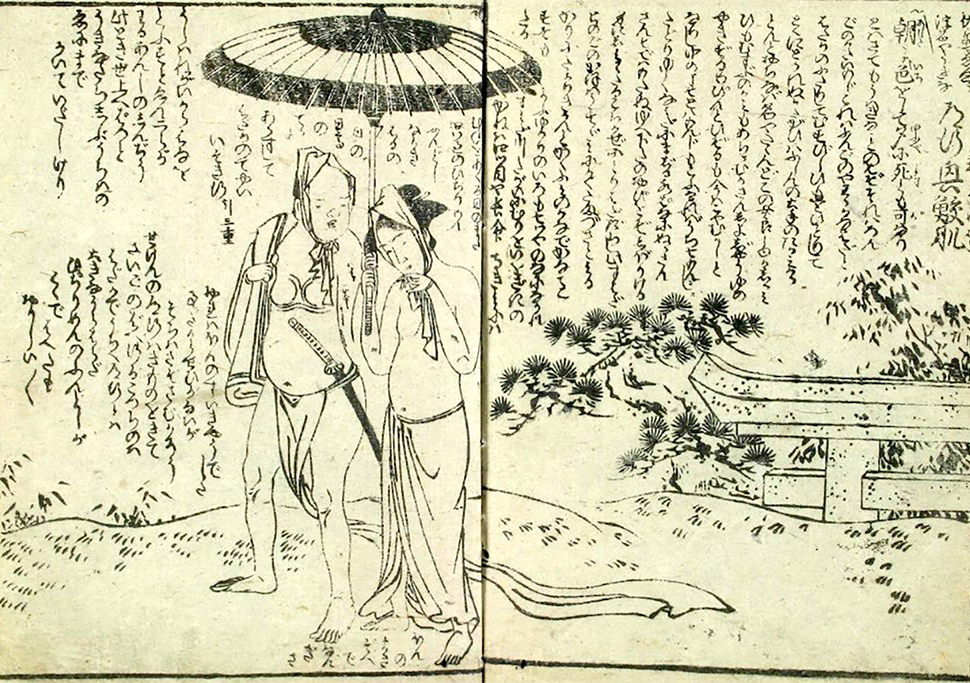

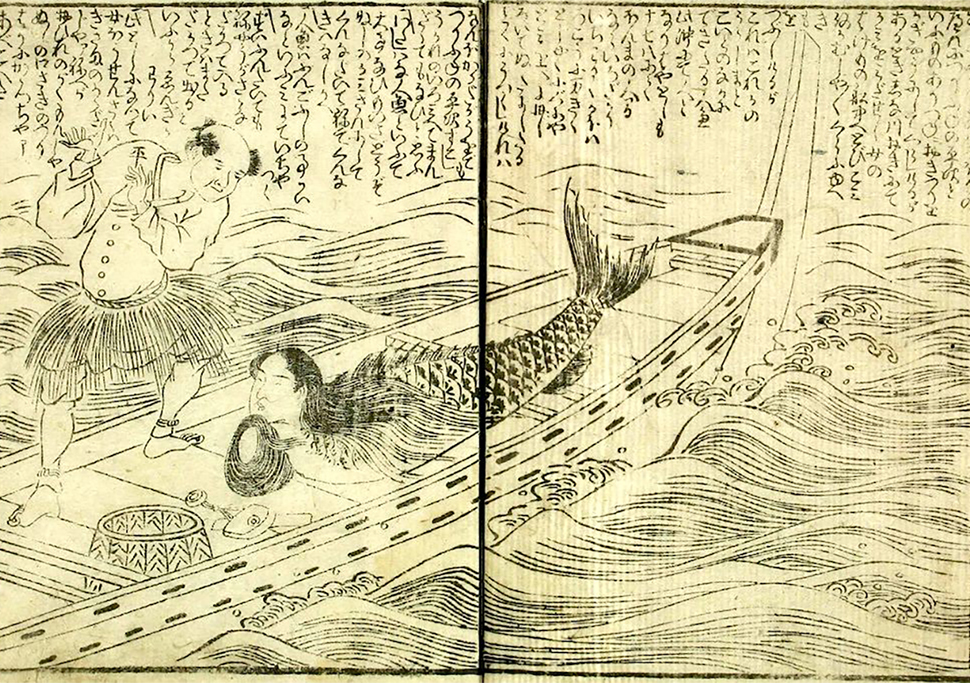

竜宮城の乙姫という妻が居ながら、鯉と浮気をしてしまった浦島太郎。それが原因で生まれた人魚を主人公にしたのが、『箱入娘面屋人魚(はこいりむすめめんやにんぎょう)』。父である浦島太郎に捨てられた人魚は貧乏男に拾われて、遊女になったりして男を救おうとする。が、生臭いと一日でお払い箱。そんなドタバタ劇をユーモア豊かに描く物語である。

浦島太郎に捨てられた人魚が貧乏男に釣り上げられる

天帝という神様が赤ちゃんに魂を入れる際に善玉を入れようとするが、時には悪玉が入ることがある。悪玉が入ると人は堕落し、親不孝の限りを尽くす。善玉と悪玉のせめぎ合いをキャラクター化して描かれているのが、『心学早染艸(しんがくはやぞめぐさ)』。丸に善とか悪とか書かれたキャラクターたちは、まさに現在のコミックのノリ。人間の持つ善悪の感情が巧みに描かれている。

このように諧謔と悪ノリ、ペーソスなど、人間感情の起伏を巧みに描いきつつ、世相を皮肉った京伝だからこそ、江戸の人たちの心を鷲づかみにして、共感を得ることができたのだろう。

悪玉たちに操られ遊郭で遊びほうける男

大衆から大人気の京伝であったが、ご公儀からは睨まれていたようで、“白川の清きに魚のすみかねてもとの濁りの田沼こひしき”と狂歌にも詠われている松平定信による寛政の改革の折には、『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』『錦之裏(にしきのうら)』『仕懸文庫(しかけぶんこ)』三部が、世の風紀を乱すとして、手鎖五十日の刑に処せられたという。この時、喜多川歌麿や東洲斎写楽を世に出した版元として知られる蔦屋重三郎も共犯者として咎を受け、全財産の半分を没収されたという。京伝は、この一件で『黄表紙』に飽き飽きし、『読本』に力を注ぐようになったといわれている。

ちなみに、後に『南総里見八犬伝』で名を世に示した滝沢馬琴は、若い頃、京伝に弟子入りを乞うて、断られたというエピソードが残されている。

『黄表紙』は、だいたい6~8文で売られていたようで、当時の安い食べ物の代表“かけそば”が16文だったというから、今の値段に換算すると100円から200円くらいのものだったのだろう。このリーズナブルな価格設定も江戸の人たちに読書が広まった原因のひとつなのかもしれない。

いずれにせよ、このような出版文化の繁栄が、やがて来る明治期の活版印刷隆盛の下地になっていることは否定できないだろう。列強の国々が、当時の日本の識字率の高さに驚いたというが、奈良時代から脈々と続く、出版に対する思いや物語に関する旺盛な好奇心があったればこそ、日本はこのような高度な文化性を持つことができたのだと、つくづく思う次第である。

山東京伝像

心中前に盗賊に身ぐるみはがれる

浦島太郎に捨てられた人魚が貧乏男に釣り上げられる

悪玉たちに操られ遊郭で遊びほうける男