生田信一(ファーインク)

企画展「ギャビー・バザン デザインのアトリエ 活版印刷 Gaby Bazin – Le Typographe」に行ってきました

今回のコラムは、2025年06月28日(土)〜2025年10月19日(日)、市谷の杜 本と活字館で行われている企画展「ギャビー・バザン デザインのアトリエ 活版印刷 Gaby Bazin – Le Typographe」を見学した様子をお伝えします。

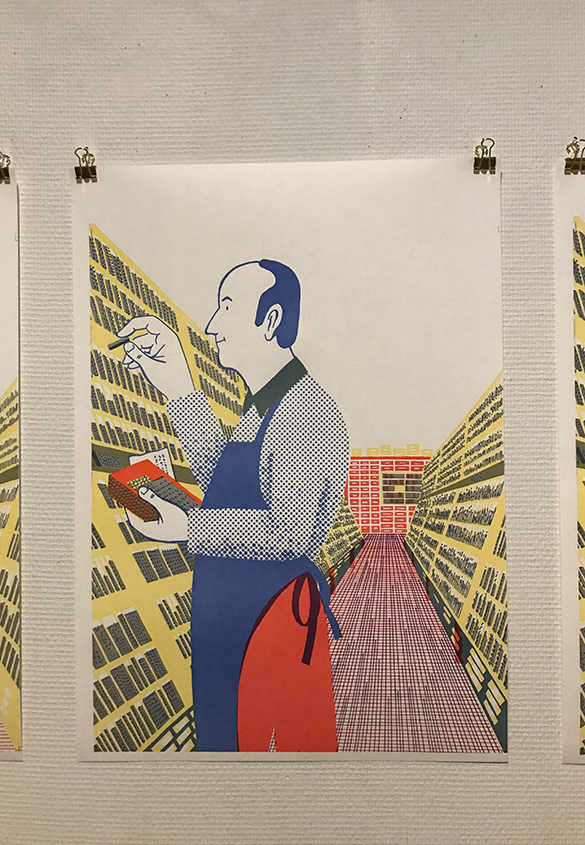

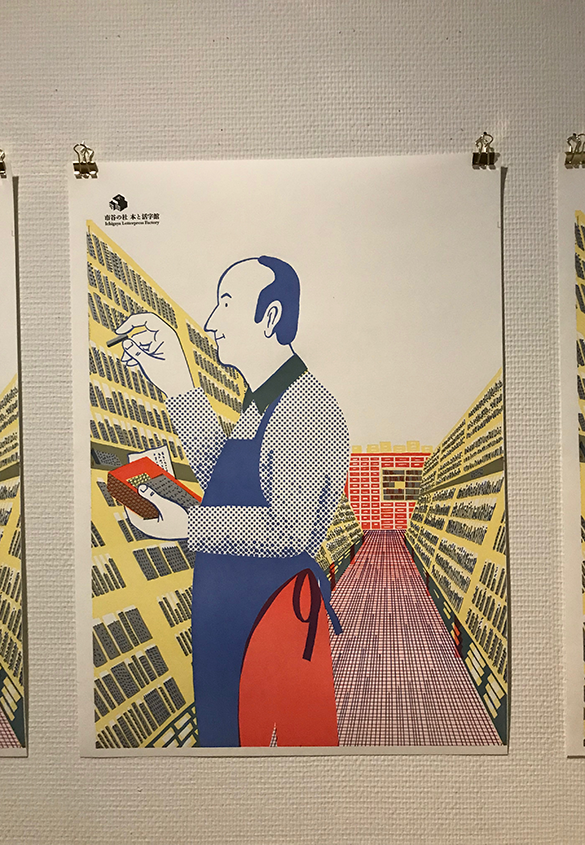

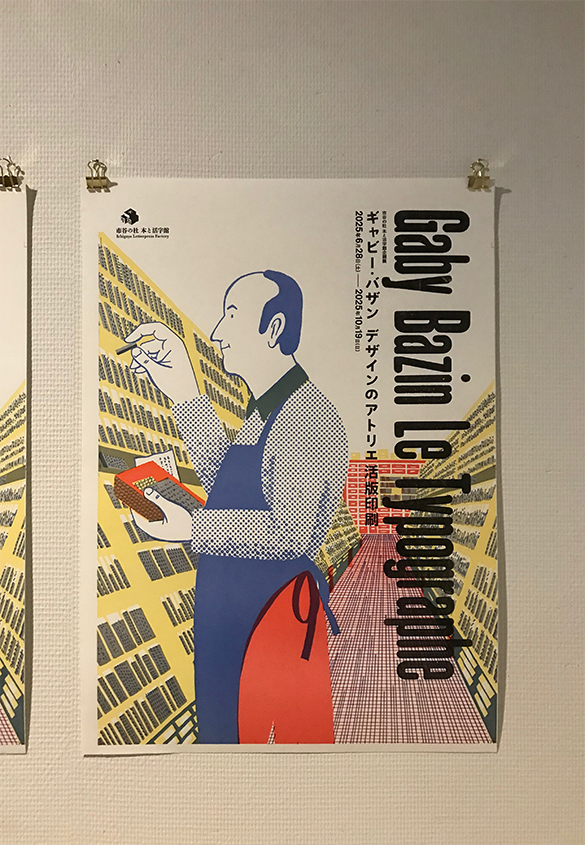

同館の入口に掲げられたポスターは、ギャビー・バザンが手がけたイラストレーションがメインビジュアルになっています。このポスターのメーキングを覗いてみましょう。

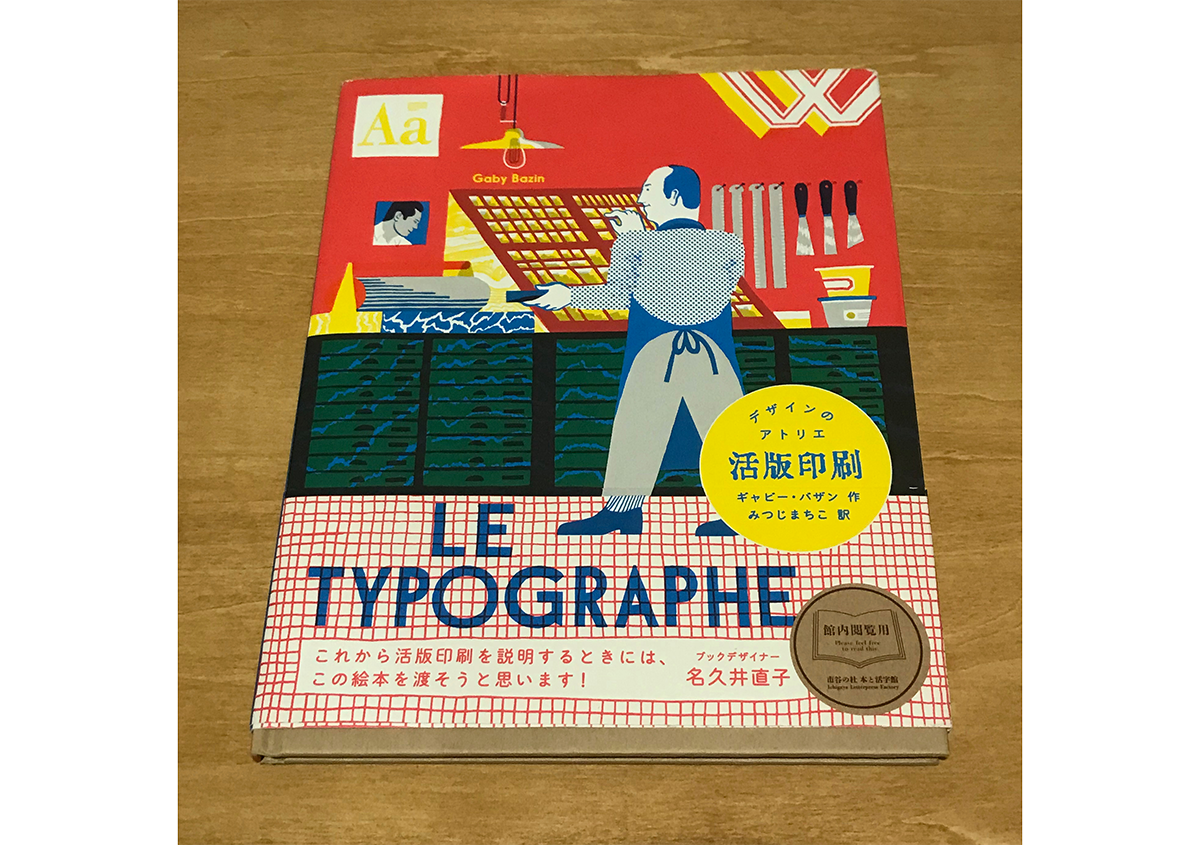

絵本『Le Typographe』

この企画展は、フランスを拠点に活動するアーティスト、ギャビー・バザンの絵本『Le Typographe』(フランスの出版社 éditions MeMo)を通して、活版以前の手書きの文化から、活版印刷の発明や一連のプロセスを、あざやかな色とエスプリあふれるイラストレーションで学ぶことができます。(写真1)

この書籍の日本語版はグラフィック社より刊行されています。

リンク→https://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=51451

本展では、ギャビー・バザンが手がけた絵本のスケッチや下絵の作成などの、制作の裏側を見ることができます。本展のポスターの印刷は日本で行われたそうです。日本の印刷環境でカラフルな大判ポスターが制作され、展示を通じてその工程を追体験できました。

(写真1)絵本『Le Typographe』日本語版。出版元はグラフィック社。

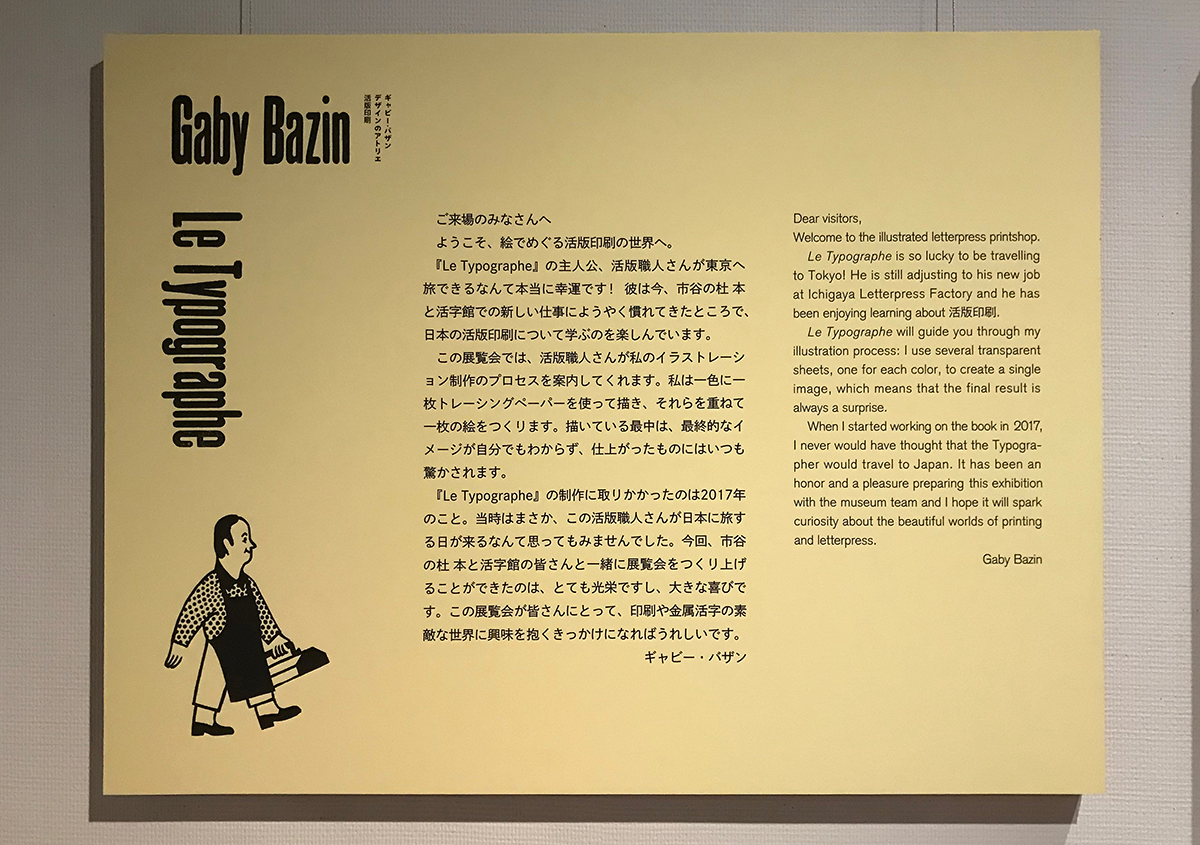

会場の入口に、作者 ギャビー・バザンからのメッセージがあります。(写真2)

「ご来場のみなさんへ

ようこそ、絵でめぐる活版印刷の世界へ。

『Le Typographe』の主人公、活版職人さんが東京へ旅できるなんて本当に幸運です! 彼は今、市谷の杜 本と活字館での新しい仕事にようやく慣れてきたところで、日本の活版印刷について学ぶのを楽しんでいます。

この展覧会では、活版職人さんが私のイラストレーション制作のプロセスを案内してくれます。私は一色に一枚トレーシングペーパーを使って描き、それらを重ねて一枚の絵をつくります。描いている最中は、最終的なイメージが自分でもわからず、仕上がったものにはいつも驚かされます。

『Le Typographe』の制作に取りかかかったのは2017年のこと。当時はまさか、この活版職人さんが日本に旅する日が来るなんて思ってもみませんでした。今回、市谷の杜 本と活字館の皆さんと一種に展覧会をつくり上げることができたのは、とても光栄ですし、大きな喜びです。この展覧会が皆さんにとって、印刷や金属活字の素敵な世界に興味を抱くきっかけになればうれしいです。

ギャビー・バザン」

(写真2)作者のギャビー・バザンからのメッセージ。

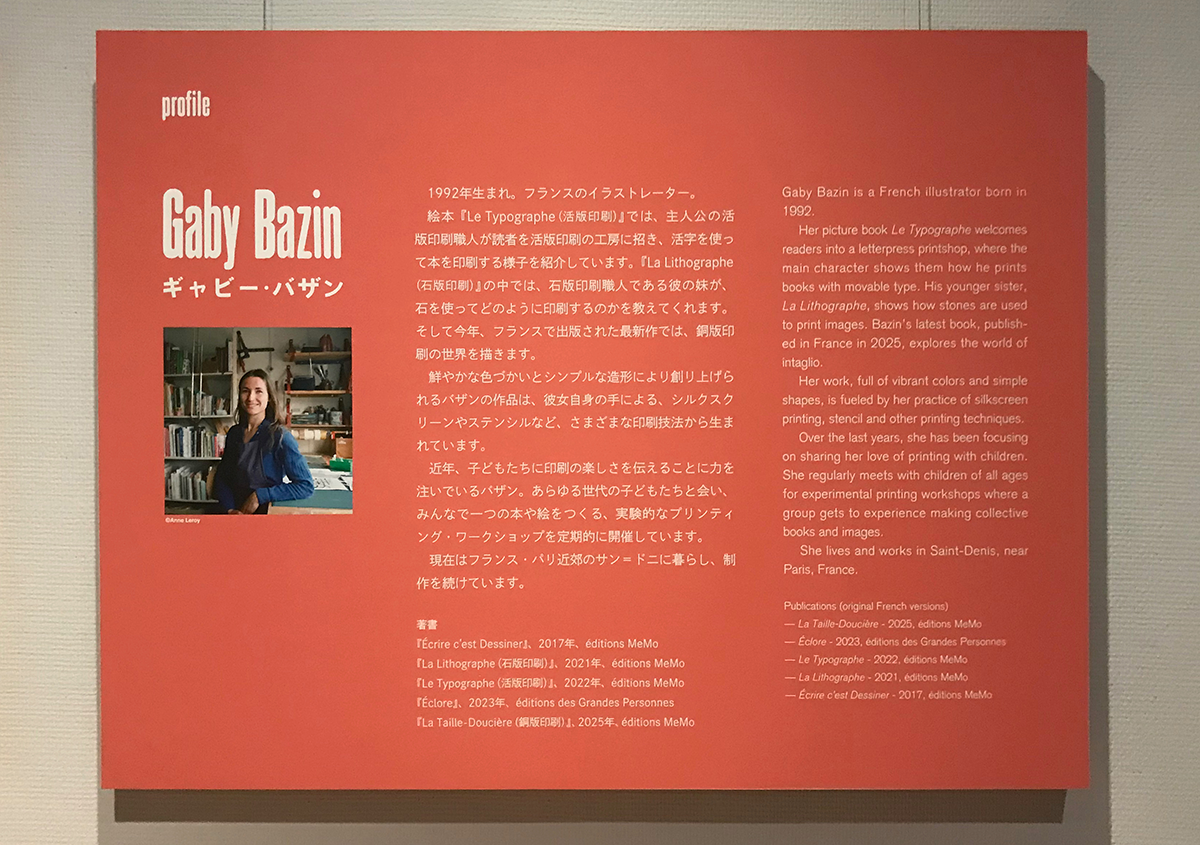

ギャビー・バザンのプロフィールは以下の通りです。(写真3)

「profile

ギャビー・バザン

1992年生まれ。フランスのイラストレーター。

絵本『Le Typographe(活版印刷)』では、主人公の活版印刷職人が読者を活版印刷の工房に招き、活字を使って本を印刷する様子を紹介しています。『Le Lithograohe(石版印刷)』の中では、石版印刷職人である彼の妹が、石を使ってどのように印刷するのかを教えてくれます。そして今年、フランスで出版された最新作では、銅板印刷の世界を描きます。

鮮やかな色づかいとシンプルな造形により作り上げられるバザンの作品は、彼女自身の手による、シルクスクリーンやステンシルなど、さまざまな印刷技法から生まれています。

近年、子どもたちに印刷の楽しさを伝えることに力を注いでいるバザン。あるゆる世代の子どもたちと会い、みんなで一つの本や絵をつくる、実験的なプリンティング・ワークショップを定期的に開催しています。

現在はフランス・パリ近郊のサン=ドニに暮らし、制作を続けています。

著書

『Écrire c’est Dessiner』、2017年、éditions MeMo

『La Lithographe(石版印刷)』、2021年、éditions MeMo

『Le Typographe(活版印刷)』、2022年、éditions MeMo

『Éclore』、2023年、éditions Des Grandes Personnes

『La Taille-Doucière(銅版印刷)』、2025年、édition MeMo」

(写真3)ギャビー・バザンのプロフィール。

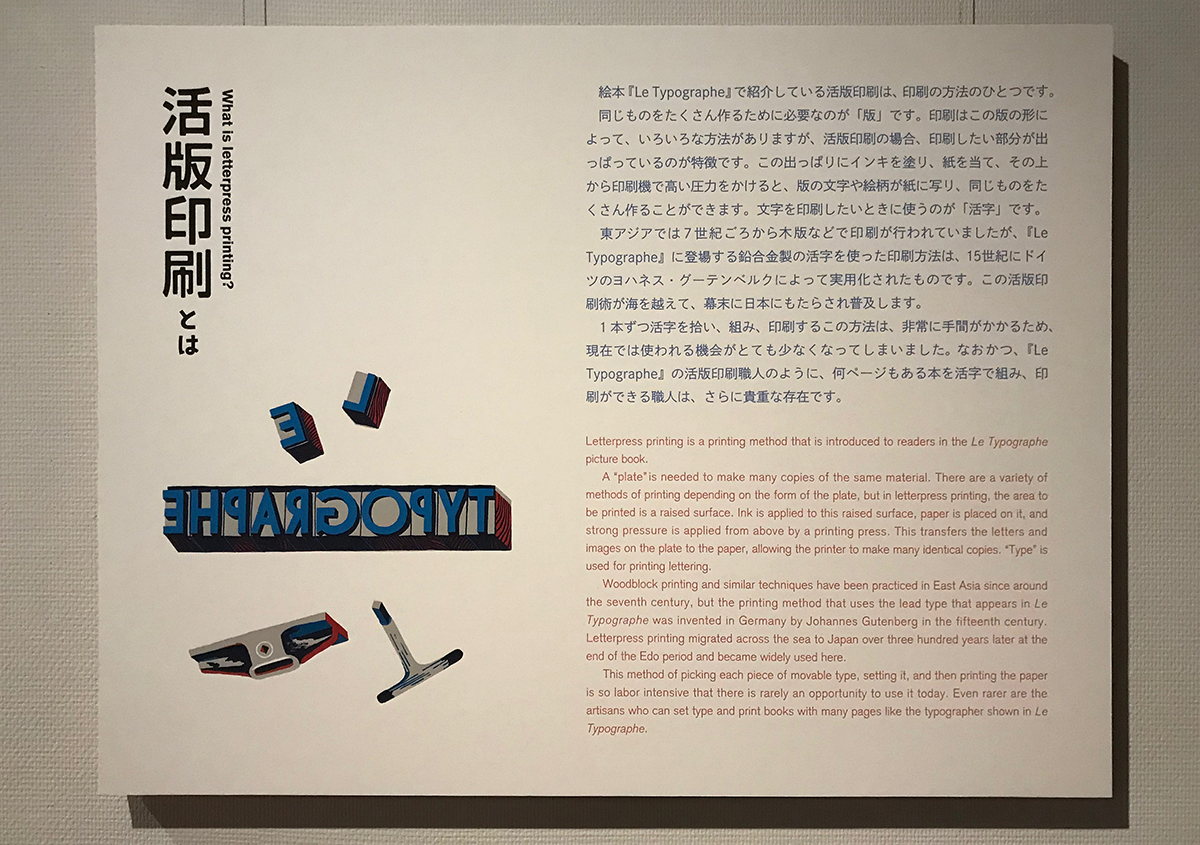

活版印刷とは?

まずはじめに、活版印刷のしくみをおおまかに理解しておきましょう。(写真4)

「絵本『Le Typographe』で紹介している活版印刷は、印刷の方法のひとつです。同じものをたくさん作るために必要なのが「版」です。印刷はこの版の形によって、いろいろな方法がありますが、活版印刷の場合、印刷したい部分が出っぱっているのが特徴です。この出っぱりにインキを塗り、紙を当て、その上から印刷機で高い圧力をかけると、版の文字や絵柄が紙に写り、同じものをたくさん作ることができます。文字を印刷したいときに使うのが活字です。

東アジアでは7世紀ごろから木版などで印刷が行われていましたが、『Le Typographe』に登場する鉛合金製の活字を使った印刷方法は、15世紀にドイツのヨハネス・グーテンベルクによって実用化されたものです。この活版印刷術が海を超えて、幕末に日本にもたされ普及します。

1本ずつ活字を拾い、組み、印刷するこの方法は、非常に手間がかかるため、現在では使われる機会がとても少なくなってしまいました。なおかつ、『Le Typographe』の活版職人のように、何ページもある本を活字で組み、印刷できる職人は、さらに貴重な存在です。」

(写真4)「活版印刷とは」解説パネル。

本展ポスターのメインビジュアルを創作する

ここからは、本展覧会のメインビジュアルを企画し、スケッチや下絵を作成、活版印刷で印刷されるまでの工程を眺めていきましょう。

展覧会のメインビジュアルは、バザンが新たに書き下ろしたイラストレーションです。なんと『Le Typographe』の活版印刷職人が、はるばる市谷の杜 本と活字館までやってきました。

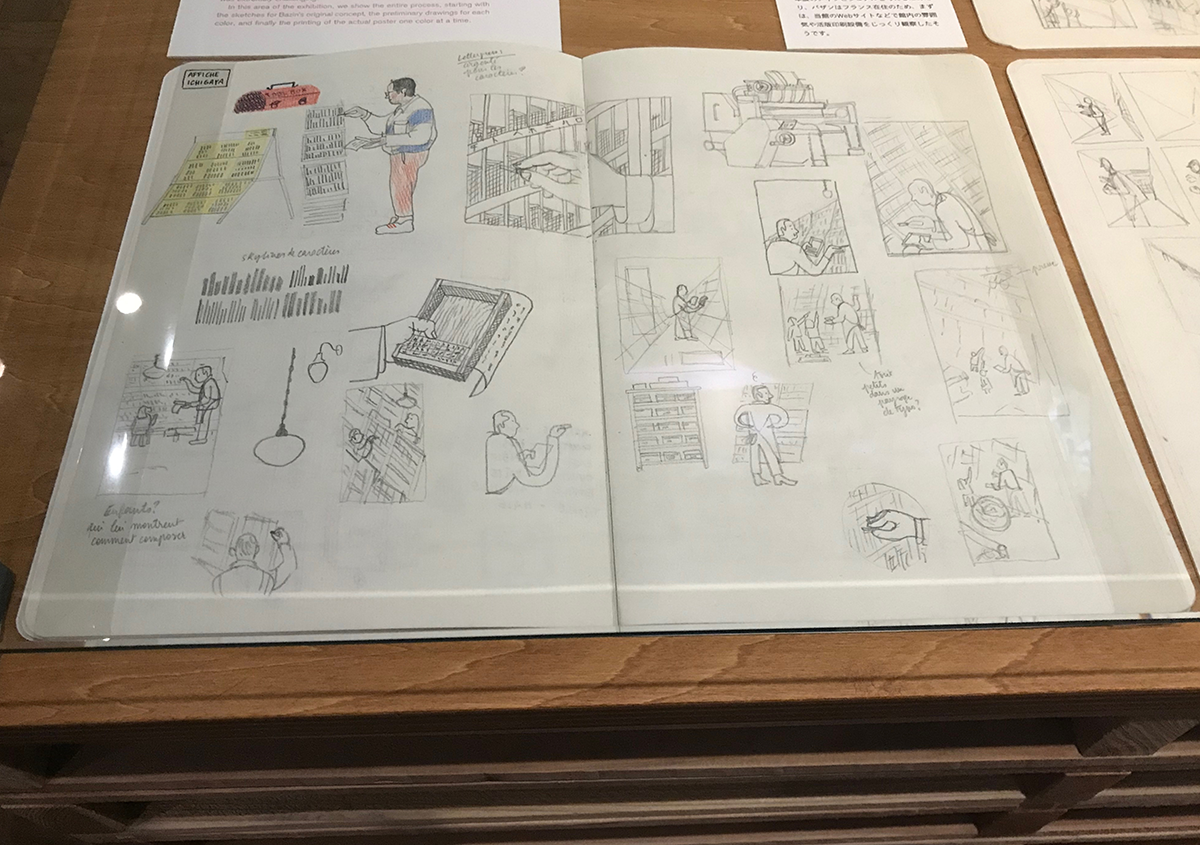

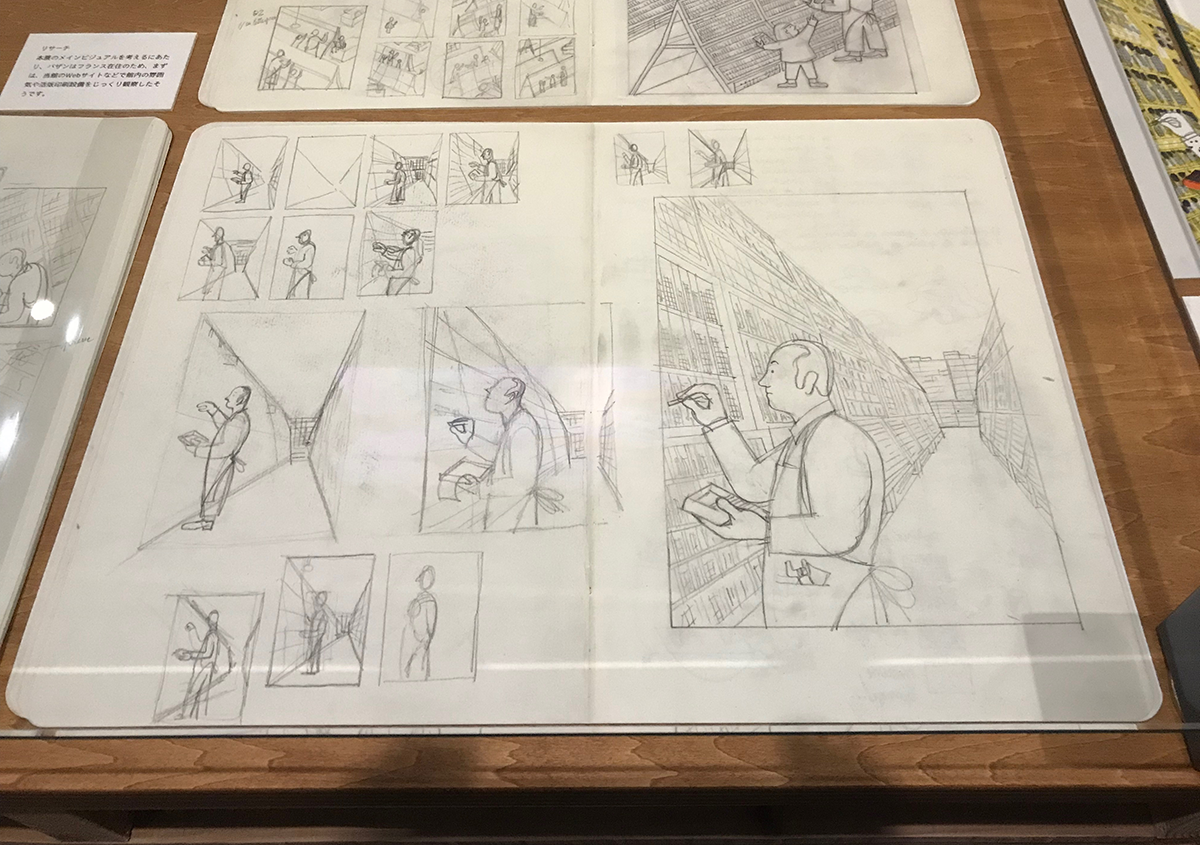

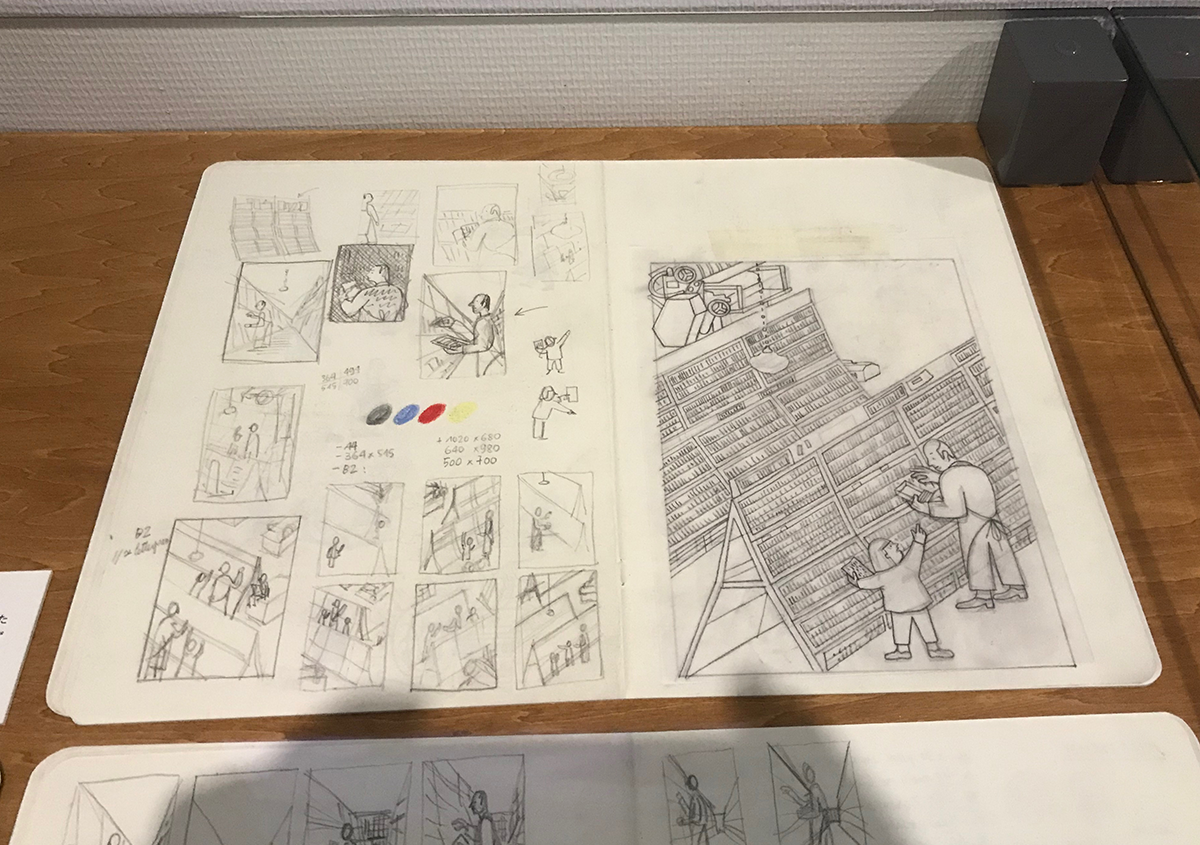

(写真5〜7)は、ポスターのメインビジュアルを考えるために作成したスケッチです。バザンはフランス在住のため、まずは当館(市谷の杜 本と活字館)のWebサイトなどで館内の雰囲気や活版印刷設備をじっくり観察したそうです。

(写真5)

(写真6)

(写真7)

(写真5〜7)バザンがリサーチを行って作成したメインビジュアルのスケッチ。

このメインビジュアルをB3サイズのポスター用紙に展開し、シルバー、黄、赤、青。墨の5色で印刷して仕上げていきます。

活版印刷の工程

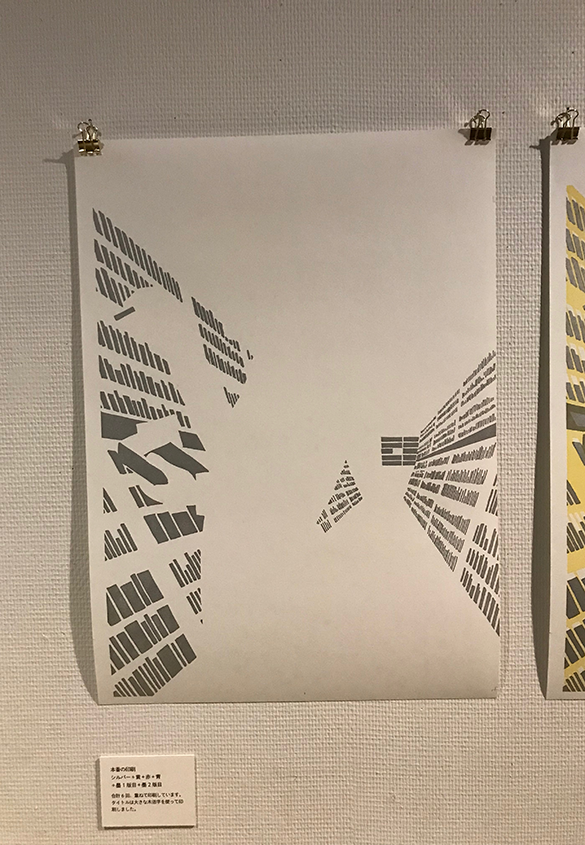

では、日本で行われた活版印刷の工程を見ていきましょう。ここでは1色ずつ色を重ねてフルカラーに仕上がっていく様子がわかります(写真8)。印刷工程を撮影した映像も公開され、貴重な資料になっていました。

(写真8)活版印刷ポスターの制作。協力:新星舎印刷所。

使用した色版は、シルバー、黄、赤、青、墨1版目、墨2版目の計6版で、6回重ねてポスターを印刷しています。タイトルは大きな木活字を使って印刷しました。(写真9〜14)。

(写真9)

(写真10)

(写真11)

(写真12)

(写真13)

(写真14)

(写真9〜14)本番の印刷、シルバー+黄+赤+青+墨1版目+墨2版目、合計6回重ねて印刷しています。タイトルは大きな木活字を使って印刷しました。

今回のコラムで紹介したポスターは、タイトル部分に木活字を使っているそうです。大きなアルファベットの文字が、独特なタッチで表現されています。

2025年7月19日(土) ~ 2025年9月21日(日)の期間、東京都文京区にある印刷博物館 P&Pギャラリーでは、企画展「木活字の狂詩曲―RHAPSODY IN WOOD TYPE」が開かれています。これまであまり触れる機会が少ない木活字について掘り下げて解説しています。以下のリンク先では、同展のパンフやカタログデータがありますので、合わせて参照ください リンク→「木活字の狂詩曲―RHAPSODY IN WOOD TYPE」

では、次回をお楽しみに!

(企画展情報)

企画展名:「ギャビー・バザン デザインのアトリエ 活版印刷 Gaby Bazin – Le Typographe」

場所:市谷の杜 本と活字館

期間:2025年06月28日(土)〜2025年10月19日(日)

住所:〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

電話:03-6386-0555

開館時間:10:00~18:00

休館:月曜・火曜(祝日の場合は開館)、年末年始

入場無料

URL:https://ichigaya-letterpress.jp/index.html