図書館資料保存ワークショップ

[図書館に修復室をツクろう!]108

第27回図書館総合展2025に出展して

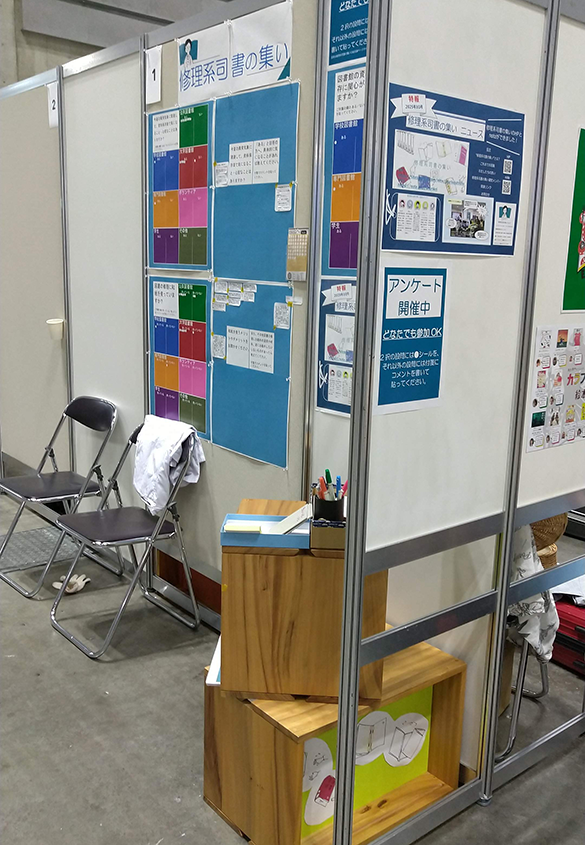

WEB MAGAZINE先月号でお知らせしているように「修理系司書の集い」は今年も図書館総合展2025に出展しています。本年は2025年10月22日(水)〜24日(金)にパシフィコ横浜で開催された現地会場のポスターセッションにも出展しました。

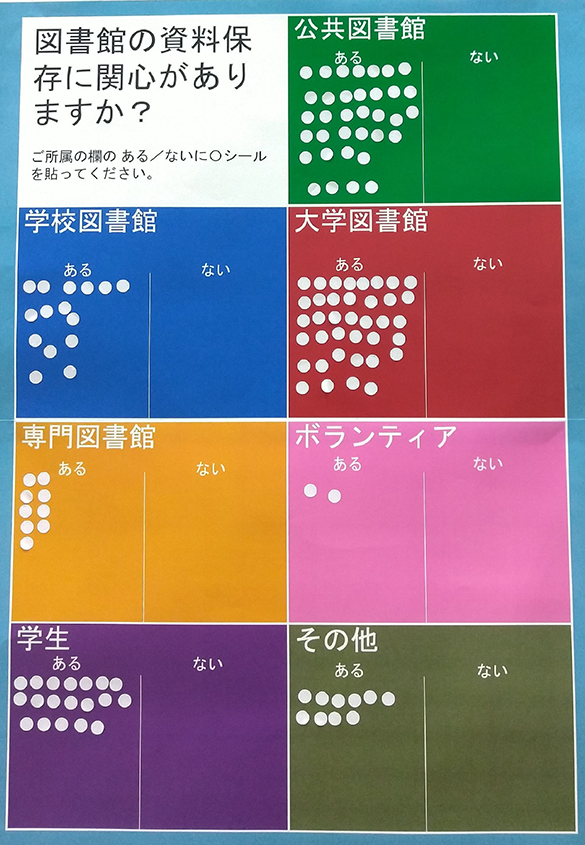

現地会場では図書館の資料保存に関係する5問のアンケートに答えてもらいました。

現地開催日より数日前から同様の質問をネットフォームでも回答してもらい、現地ポスター展示に反映しました。

質問は

1.図書館の資料保存に関心がありますか?

2‐1.今夏の異常気象に関連して、資料保存面で気になること・心配なことはありますか?

2‐2.「ある」と回答の方へ、具体的に気になることがあれば教えてください。

3‐1.図書の修理に和紙を使っていますか?

3‐3.和紙を使うメリットやデメリットをお聞かせください。また、その他図書の修理にお勧めの道具や材料、逆にお勧めしないものがあったら教えてください。

というものです。

現地会場の回答方法は、展示ボードに質問を掲示し、質問No.1、2‐1、3‐1への回答は回答者の所属別を7区分、たとえば公共図書館、大学図書館、学生…など。自分の該当箇所にシールをはってもらいます。2‐2、3‐2への回答は付箋に書いて貼ってもらいます。会場の写真をご覧ください。写真は「修理系司書の集い」のメンバー撮影のものです。

各質問に128(ネットフォームを含む)の回答をいただきました。

これまでのネットでのアンケートでは学生のみなさんに回答をいただくことができませんでした。総合展現地出展は学生さん方自身が出展、来場しますので、「資料保存に関心がありますか?」の質問に「ある」の回答を全回答数の約17%いただいたのは大きな収穫でした。

詳しいアンケート結果は図書館総合展「修理系司書の集い」のポスター頁をご覧ください。

これからの図書館界を荷ってくれる学生さんには”図書館資料保存“に関心を持って欲しいものです。嬉しい結果でした。

と言っても図書館司書の資格を取るための大学司書課程や司書講習では”図書館資料保存“関係の科目は無いのですが。

(写真1)現地ポスター展示

(写真2)アンケート「図書館の資料保存に関心がありますか?」

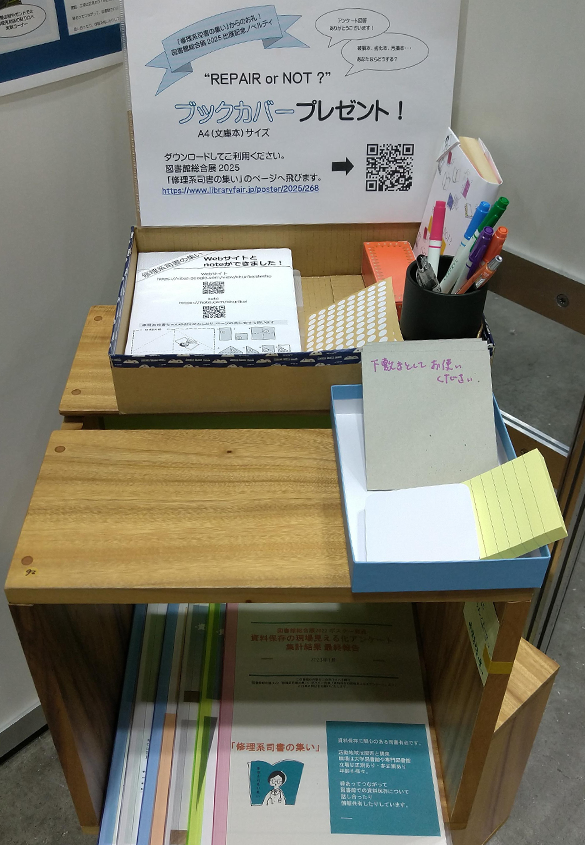

(写真3)付箋での回答

(写真4)現地回答者へのプレゼント

さて、次は学生さんたちの書かれた素晴らしい著作の紹介をします。

劣悪な待遇で問題となっている非正規公務員の実態をインタビュー調査し、報告を執筆した本が出版されました。

『大学生が伝えたい 非正規公務員の真実 -現場から見る課題と未来』上林陽治・立教大学上林ゼミナール編著 藤田和恵・畑間香織・竹次稔著 明石書店 2025年3月出版という本です。

(写真5)『大学生が伝えたい 非正規公務員の真実 -現場から見る課題と未来』

児童相談所、臨時的任用教員、公共図書館の非正規公務員、男女共同参画センターの非正規公務員という大切な公共サービスを支える非正規公務員の現場の声をインタビューし、最終章では「ある相談員の自死から考える」という非常に重いテーマを取材し、報告しています。

児童相談所での家庭での虐待相談、学校での教員不足の実態、公共図書館での職員のやりがい搾取、困難を抱える人をおいて逃げない男女共同参画センターの非正規女性職員、自身も非正規で、雇止めされる恐怖に抗して仕事をするハローワーク相談員の現状を当時20歳そこそこの大学2年生がインタビューし、報道記者になったつもりで報道する。という上林先生のゼミナール生によるものです。

最終章は“「障害のある子どもたちに早い段階で手を差し伸べたい。だから私は障害のある子の支援がしたい」と北九州市の戸畑区役所で「子ども・家庭相談コーナー」で働いていましたが、後に職場の上司のハラスメントにより追い詰められて退職し、2年後自死した。“女性のことです。

彼女の両親は裁判をおこしますが、退職後の自死であったことからストレスの原因は上司によるハラスメントではないとの判決でした。上林先生はご両親の主張と娘さんの事をこの本のなかに書き記し、後世に伝えることを薦めて学生に取り組ませます。

まだ、社会に出てもいない大学2年生にとって、どれだけ大変なインタビューであり、報道だったでしょう!

公共図書館をのぞけば、いや、公共図書館でさえも私には未知の職場です。

非正規公務員の深刻な問題は知識としてはあっても、この学生さんたちの報道には衝撃を受けました。

エピローグで上林先生はこのように述べています。

“社会問題は、閉じられた「世間」(たとえば学会など)から解放されてはじめて、みんなが力を合わせて解決しなければならない「社会の問題」となる。非正規公務員は、私たちが暮らす「社会」を正確に映し出す鏡なのだ。

だから、人を支えることを生業とする「社会の公器」たる非正規公務員という問題を解決することで、「社会」は変えることができる。

そのためには、「世間」という枠組みから解放され「社会」を認知した若い人たちの力が必要なのだ。“

これを読んで、目の前が明るくなるような気がしました。

そして、現場の実情さえも知らない私に現状と問題点、将来への希望までも見せてくれる。

本の持つ力をあらためて感じました。

あとりえ二頁

堤 美智子