図書館資料保存ワークショップ

[図書館に修復室をツクろう!]104

ルリュール 書物の美しき再生 再びー山野上禮子遺作展

異聞

WEB MAGAZINE [図書館に修復室をツクろう!]103 (2025年6月15日号)で永田千晃氏が報告しましたように、「山野上禮子遺作展」は86名もの方にご来場いただきました。

ルリュールや書物修理に携わる方々、作品を創作するアーティストの方々、また図書館員の方々が多く、熱心にご覧下さいました。

また、この展覧会関係者、旧山野上アトリエメンバーや図書館資料保存ワークショップメンバーの友人、家族にも来場いただきました。特に本を読むことで書物に相対する人達とも山野上先生の遺作を目の前にして、まととないおしゃべりを楽しむことができました。

その中の幾つかの話題を紹介します。

普段ルリュール作業をしながら、ふと疑問に思っていたけれど、そのまま追及しなかったこと。

ルリュール作業にとらわれ過ぎて、考えてもみなかったことなどもありました。

一つ

これらのルリュールされた本はページを開きにくい。「読めない本、もしくは読むための本ではないのか?」の疑問

実は私もこの疑問を持っていました。ルリュールは縦に張った麻ひも(支持体と呼ぶ)に二つ折りにした折り帖の折山を糸でかがりつけて、本文全体を綴じて行きます。(写真1)

(写真1)背をかがる

とにかく、ピンと張った麻ひもにしっかり、しっかりと縫いつけます。その後、本の背となる部分に膠や糊をたっぷり塗って乾かし背固めという工程を踏みます。

かっちかっちに固まるので、ページは開きにくくなります。

なぜ、こんなに固めるのか?従来、本の背は丸みを帯びています。この丸みはマルトーと呼ぶ金づちで折り帖を倒して形づけますので、こんな作業に耐えるためには、かっちかっちに背を固めなければなりません。その後の本としての理想のかたちづくりの基本がこの<背の丸み出し(写真2)>です。

中世西洋社会で書物は貴重品であったので、頑丈な木の表紙を付け、図書館などでは鎖で棚に固定したまま閲覧していた。その名残でしょうか。

伝統工芸であるルリュールではありますが、書物が大量生産される現代、 “開きの良い綴じ付け方も考えないといけないかも知れません。

(写真2)背の丸み出し

とにかく、疑問に思いながらも亡き師匠に問うて見なかったことが後悔されます。

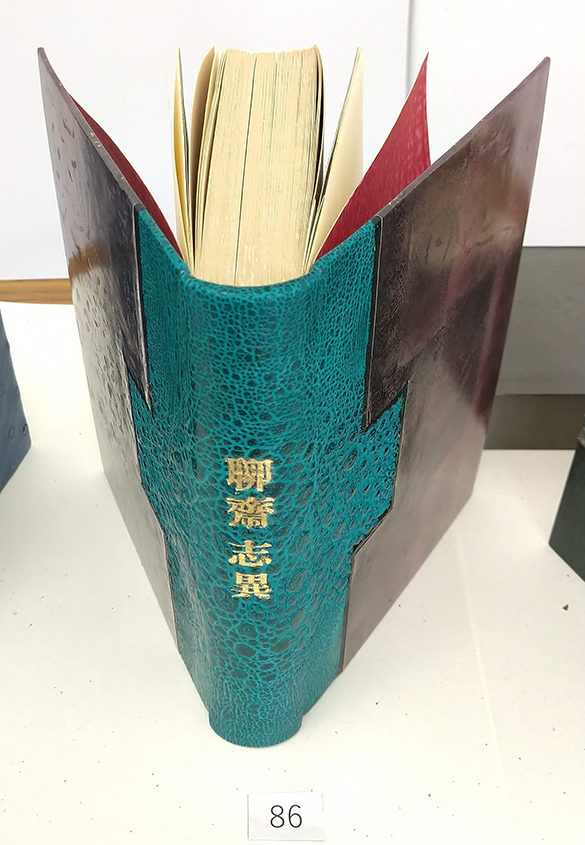

写真3はこの疑問の対象となった本『聊斎志異』です。背は蛙の皮で装丁されています。

(写真3)聊斎志異

二つ

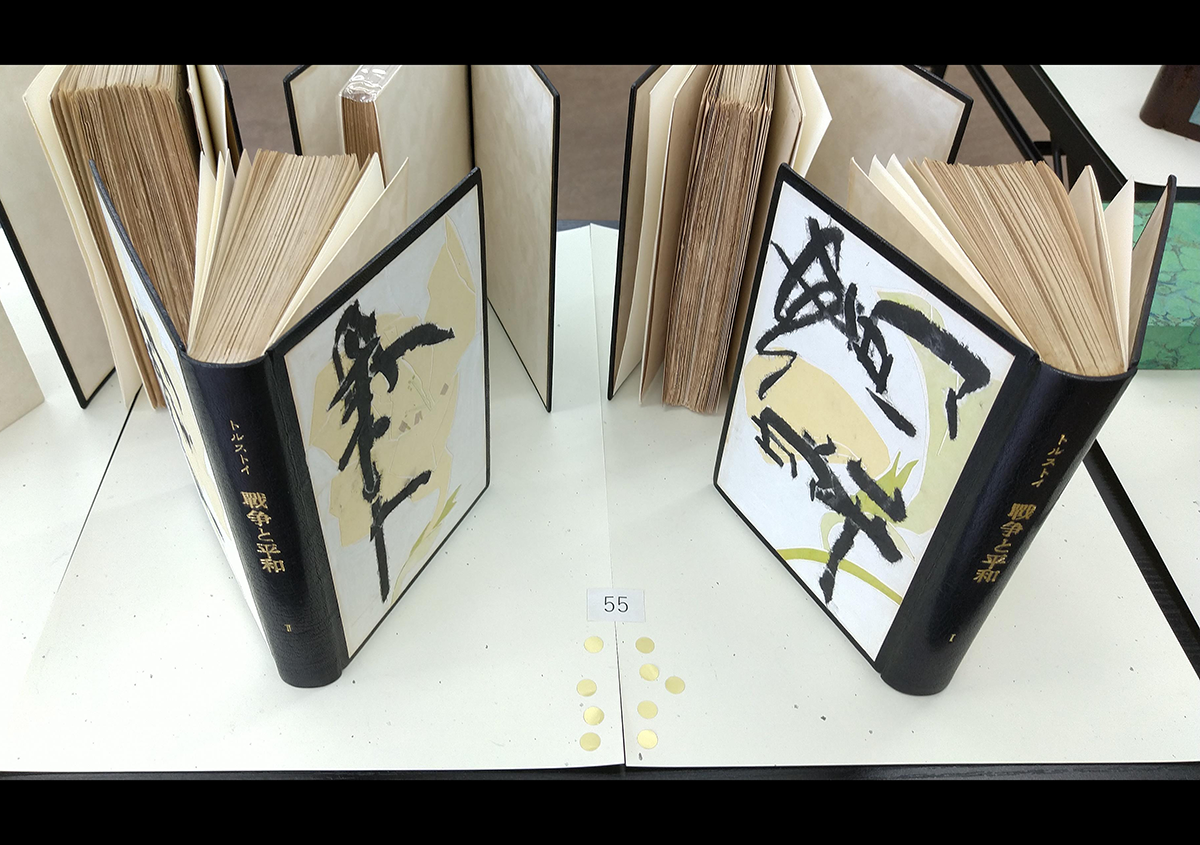

トルストイ作『戦争と平和』(写真4)の表紙表現について。

『戦争と平和』、題名にもかかわらず、美しい花が表紙に表現されている。これに違和感あり。

(写真4)戦争と平和

これには私の勝手な解釈を披露しました。

花びらの上に太い和紙の黒線が力強く貼り付けられている。花びらは平和を、黒線は戦争を表しているのではないか?

この解釈については、あまり共感を得られたようには感じられませんでした。作者本人と直接議論できていたら。。。果たして私の弁が合致していたかは分かりません。

三つ

製作者はルリュールしようとする本をどのように選ぶのか?

完成まで58工程、250時間を要するとされ、使う材料も道具も吟味して製作者自身が息を詰めるようにジックリと作業を進める果てに出来上がった本はこの世に一冊しか存在しません。

そんな手間暇かけようとする本は製作者にとってどんな存在なのでしょう?

普通はコンペティションなどの課題、思い出のある本、大事な本、壊れかけの良く使う辞書などなど、傍において使ったり、眺めたり、愛読書(開き難くても)などでしょう。

これは絵を描かれる方からの質問でした。直接お答えしたのではないのですが、後に私たちグループの中で話題になった、意外なルリュール制作意図が著された一冊の本を紹介します。詳しく書いてしまうとネタバレになるので、心配なのですが。

書物に施すルリュールという表現作業は、書物には人間の知恵、知識、創作などが詰め込まれている故に必ずしも、いつもそこに存在を確認したいものだけではないのだ。ということを初めて教えられました。

凄く哲学的なことだと思います。

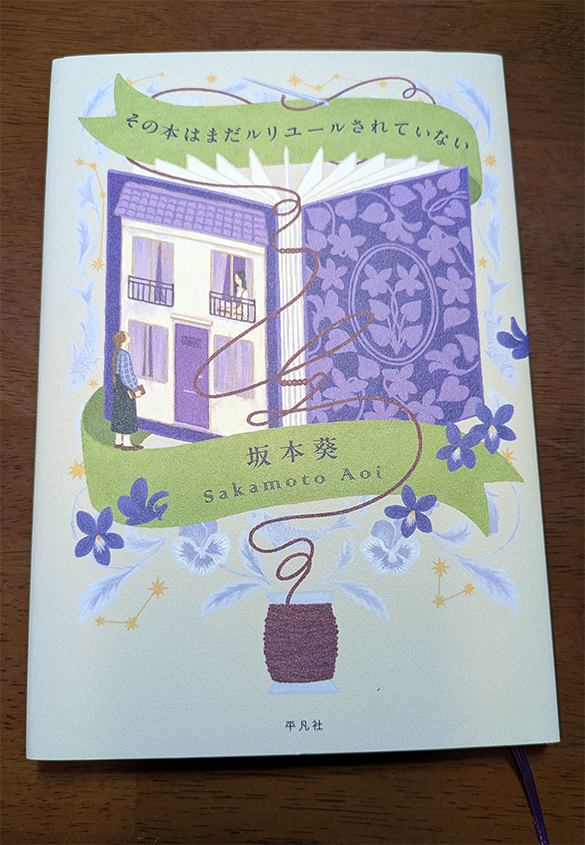

その本は坂本葵著『その本はまだルリユールされていない』平凡社から2025年3月に出版されました。(写真5)

気になる方は読んでみてください。

(写真5)『その本はまだルリユールされていない』

制作者山野上はここに展示した75点のルリュール作品それぞれにどのような意図をこめたのでしょう。今となっては問いかけることもできませんが、生前に問うてみてもお答えはなかったかもしれない。とも思います。「作品から何を受け取ろうと、それを受け止める人の自由よ。」との答えが返って来そうな気がします。

この度、「ものことあとりえ一頁」さんは、本展覧会会期終了を持って閉館されることになりました。最後に私どものルリュール展を開催させていただきました。感謝とともに光栄なことと存じます。

また、沢山の方々にアトリエの移動に伴っての道具や資材類の引き取り先や配送などに大変お世話になりました。これも山野上先生が下さったご縁と思います。

どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

図書館資料保存ワークショップ

堤 美智子

掲載写真

*写真1,2,は波多江貴子氏撮影

*写真3,4は「ルリュール 書物の美しき再生 再び 山野上禮子遺作展 (2025年)」より転載

*写真5は筆者撮影