図書館資料保存ワークショップ

[図書館に修復室をツクろう!]100

<本の修理>という小窓を開いたら…見えてきたこと

2016年12月15日、このWEB MAGAZINEに “図書館資料保存ワークショップ[図書館に修復室をツクろう!]自分たちで治したい!図書館員による図書館の蔵書の修理・修復” のタイトルで本の修理や図書館、書物にまつわる様々を書かせていただき始めました。この号でNo.100を数えます。

図書館という社会全体から見れば目立たない狭い世界のその中でも<本の修理>という小さなテーマに延べ10数人の仲間と共に2003年から取り組んできました。

最近、オンラインで図書館に関するセミナーやシンポジウム、講演会を視聴していますが、社会全体にも関わる大きなテーマが<本の修理>とも結びついていることに気付きました。そして、これらのテーマは今現在日本の社会の問題であり、「何とかしなければ!」の段階に行き着いてしまっているように思われます。

なかでも筆者が知ることとなった次のトピックスを紹介します。

*図書館非正規雇用司書

2025年2月19日(水)午後、国会開催中の議事堂の中、衆議院第一議員会館大会議室でこれでいいのか図書館~会計年度任用職員の継続雇用を求める院内集会が開催され、YouTube配信されました。

実行委員会の団体の一つ、公務非正規女性全国ネットワーク(通称:はむねっと)のホームページによれば“図書館職員は公共図書館の4割、学校図書館の9割が会計年度任用職員です。会計年度任用職員制度導入時に付帯決議で指摘された様々な問題が、この5年間で明らかになってきました。会計年度任用職員の継続雇用と待遇改善を求め、2024年6月6日の院内集会に続き、再度院内集会を開催します。”と開催の趣旨が説明されています。

会計年度任用職員とは

・会計年度以内(1年以内)の任期に限って地方公共団体に任用(雇用)される職員、 図書館職員の約4割を占める。

・地方自治法、地方公務員法の改正によって2020年度から始まった。それまでの各種非常勤職員、臨時職員を移行統合した。

・ 勤務時間によってフルタイム(正規職員と同じ、週38時間45分勤務)、パートタイム(フルタイムより短い時間の勤務)に分けられる。手当支給に差がある。

・再度の任用(更新)ができる。その公募・選考方法は各自治体が判断できる。(法制度として定められていない)「見えてきた会計年度任用職員制度の問題点 小形 亮(日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会)より」

自立した生活ができない低い給料、雇用期限があり、勤務経験を重ねて図書館利用者へより良いサービスを提供することが不可能である。などの問題点を知ってはいるつもりでしたが、この度の集会のYouTubeを見て改めて、実状は「大変なことになっている!」と感じました。

その制度が始まって5年間、次のような実態調査や報告、研究成果の講演も配信されました。

・日本図書館協会からの報告「学校図書館職員に関する実態調査」

なんと、3校も4校も掛け持ちし、しかも週各校1日4時間勤務という驚くべき実態がざらにあるようです。(筆者の感想)

・当事者からの報告 学校司書、司書(組合と自治体との交渉で雇用期限を撤廃することができた事例)

・出席省庁(総務省、文部科学省)、国会議員と参加者との対話

・ 講演「司書職が専門性を発揮できる労働環境~我慢するか、やめるしか選択肢がない~」

講師:廣森直子さん(大阪信愛学院大学 教育学部准教授)(僭越ながら優れた研究成果だと思います。筆者の感想)

事情全般を理解するのは困難ですが、<本の修理>にも思い当たることがあります。

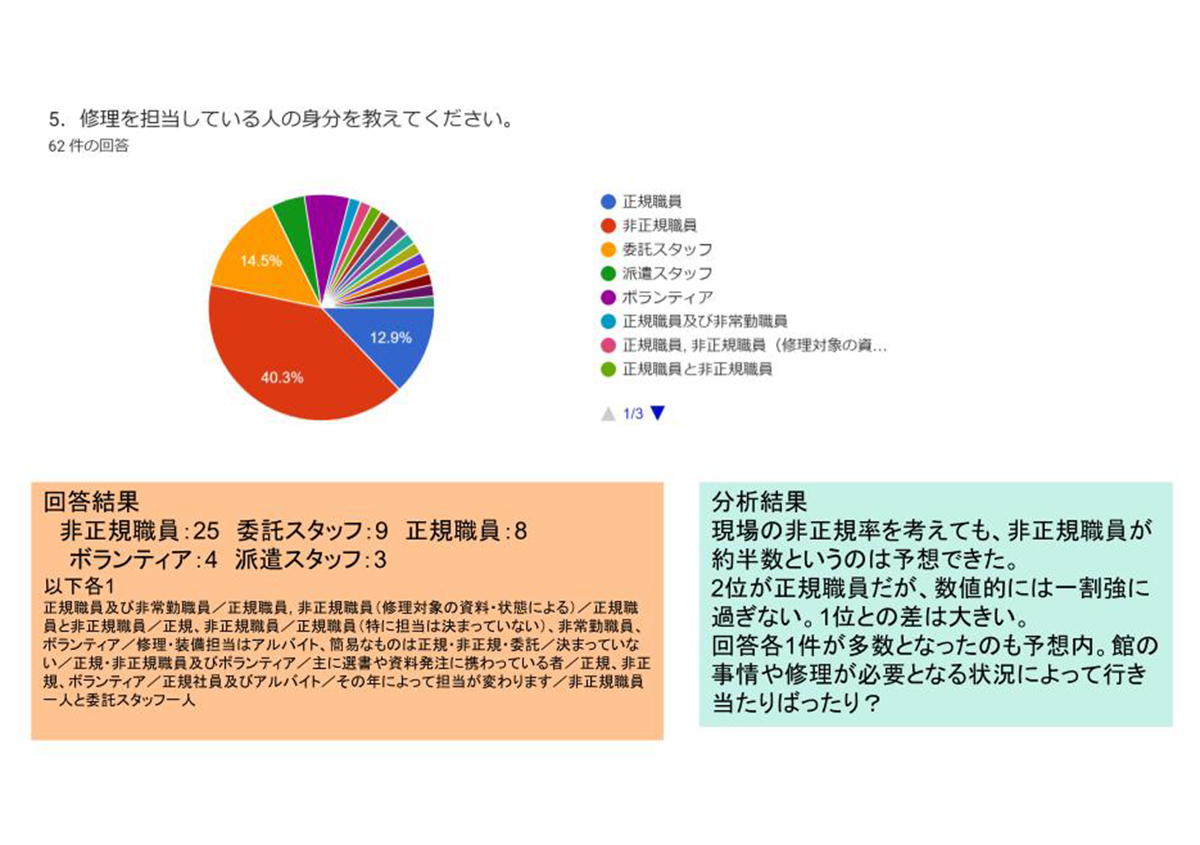

WEB MAGAZINENo.74更に「新たな一頁へ!」でも紹介しましたが、『図書館総合展』のポスターセッション出展<資料保存の現場見える化アンケート>へいただいた回答(図①2022「資料保存の現場見える化アンケート」集計結果)でも図書館内で実際に修理を行っているのは非正規雇用職員で、勤務継続も業務引き継も不安定です。こんな状況で図書館の本を未来へ引き継いで行くことができるのでしょうか?

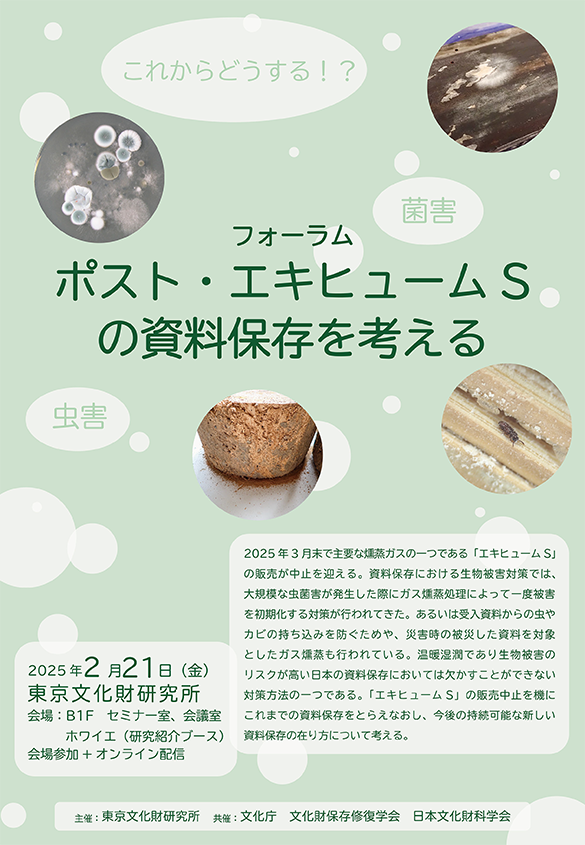

*書庫燻蒸ガス使用禁止

2025年2月21日(金)フォーラム「ポスト・エキヒュームSの資料保存を考える」会(主催:東京文化財研究所、共催:文化庁、文化財保存修復学会、日本文化財科学会 図②)が開催されました。

本年3月末をもってガス燻蒸剤の一つである「エキヒュームS」が販売中止されるためです。

温暖湿潤な気候の日本では虫害菌の被害対策としてガスを書庫などで発生させる燻蒸(くんじょう)と呼ばれる作業が行われて来ました。「エキヒュームS」は害虫とカビの両方を同時に殺滅することが可能であり、かつ資料への影響も少ない燻蒸ガスの一つで、国内で広く用いられている燻蒸ガスだったのですが、「エキヒュームS」の有効成分酸化エチレンガスは低濃度であっても長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある物質、いわゆる有害大気汚染物質に該当しています。

2000年代になって、燻蒸に代わって「文化財IPM」が新しい資料保存の在り方として提唱され始めます。IPM(Integrated Pest Management、総合的有害生物管理)は被害を未然に防ぐ予防保存の考え方です。その実践的な取り組みのひとつである「文化財IPM」は文化財を加害する生物に対して、物理的、生物的、化学的な防除方法を合理的に組み合わせて用いることで、被害を未然に防ぐ保存管理体制のことを指しています。

具体的な対策としては書庫や収蔵庫を徹底的に清掃し、有害な生物、虫害菌やその栄養になる塵や埃を持ち込まないためのあらゆる方策をとる。という考え方です。

上記のフォーラムは文化財関係の博物館関係者によって開催されていますが、図書館でも書庫にカビや害虫が発生してしまうことは残念ながら、頻繁に起こります。

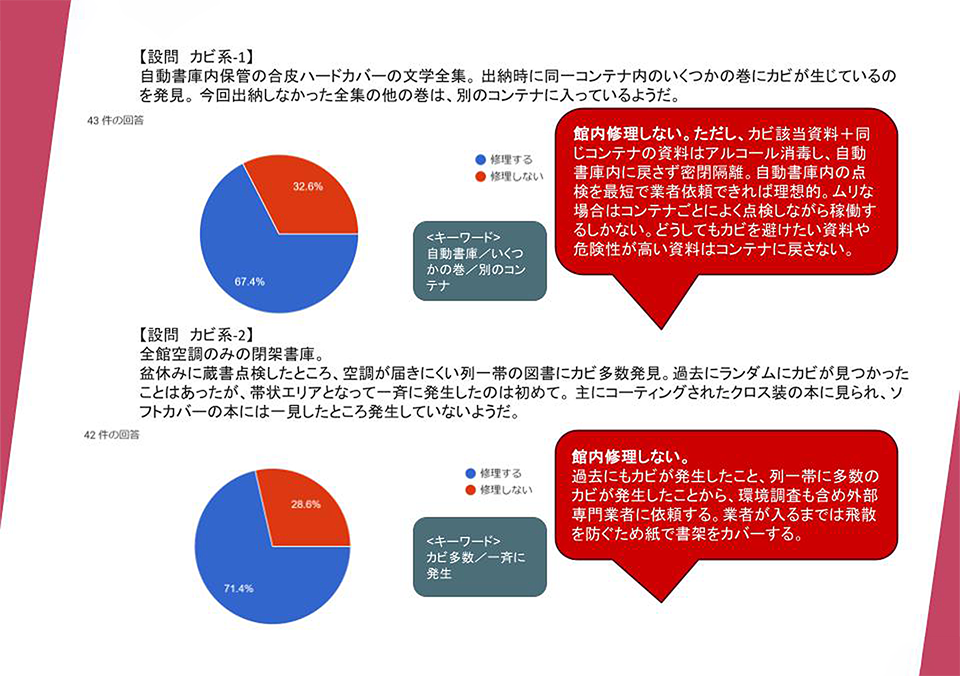

この件に関しても「修理系司書の集い」は2023年図書館総合展ポスターセッションへ<修理する?しない?‐資料保存の現場見える化アンケート第2弾>と題し、具体的に本のダメージに対して修理するのか?または、あえて修理せず、他の手段をとるのか?をテーマにアンケートを出展しました。その中に徹底的な対策が難しいと回答されたのが書庫内の害虫菌、特に黴問題でした。(図③2023「修理する?しない?‐資料保存の現場見える化アンケート第2弾‐」種明かし編)

このフォーラムでも強調されていましたが、IPMには薬剤やガスの代わりに人手と時間が必要です。この日を、各博物館、文化財関係施設でのIPM本格スタートとしよう!とのアピールもありました。人手と時間、将来への文化財継承を意図する現在、最も正当なしかし、貴重な入手し難い資料保存資源かも知れません。

その他の大きな問題として

・国民の活字離れ

・それの影響で出版業界不況

・さらに書店消滅

などに気付きます。紹介するのは、とても筆者の手には負えません。

しかし、いずれも<本>、<図書館>とは深い関係をもっています。関心を持ち続けなければと思います。

目の前にあるページ破れの本を手早く、自分の手で治して図書館の利用者に提供したい!という思いから出発した私たち図書館資料保存ワークショップです。

図書館の<本の修理>という小さな窓を開けて外を見てみたら、とんでもなく広い、大きい風景が見えてしまいました。筆者は“日暮れて道遠し”というところまで来てしまいました。

それでも夜は何時か明けることを念じ、次世代の図書館員のみなさんに託したいと思います。

京都活版印刷研究所さんのWEB MAGAZINEとともに9年間を歩ませていただいて、こんな思いを抱く様になりました。

アンケート結果の出典

①図書館総合展2022「修理系司書の集い」ポスター発表「資料保存の現場見える化アンケート」集計結果 最終報告(2023年1月)

②図書館総合展2023「修理系司書の集い」ポスター発表「修理する?しない?‐資料保存の現場見える化アンケート第2弾‐」種明かし編(2024年3月)

2022「資料保存の現場見える化アンケート集計結果」最終報告.

2023「資料保存の現場見える化アンケート第2弾明かし編」

参考資料

・フォーラム「ポスト・エキヒュームSの資料保存を考える」東京文化財研究所 所長齊藤孝正氏による開会挨拶

図書館資料保存ワークショップ

堤 美智子(M.T.)