図書館資料保存ワークショップ

[図書館に修復室をツクろう!]91

資料保存ワークショップ番外編「修理の日」

画集の修理の記録 Vol. 11

図書館員による実験的本の修理の連続記録です。

2024年5月11日(土)と6月8日(土)の2日に渡る記録です。

前回は、2024年3月2日(土)と4月6日(土)の2日分の作業として、背固め後の掃除と花布に使用することになった革(!)この革を削ぐ練習まで進みました。

今回は、革削ぎをして、バトネという花布の芯材に削いだ革を糊で巻いて接着するところまでを報告します。

画集には元々濃い鮮やかなブルーの布を芯に巻いた花布が付けられていました。その花布は、色はきれいだったのですが、本の重量感に合わない薄い生地で寒冷紗のようなものにボンドで硬く接着されていて再利用できない状態でした。

アトリエにあった革の端材の中に、ブルーの色味としぼの表れ方がきれいで、本体に合いそうなものがあったので、せっかくだから!と趣向を変えて革の花布を使うことになったのです。

ルリュールで、革を扱うことに雲の上の様なレベルの高さを感じていた私は、花布という小さなパーツではありながら、うれしいものでした。

生地(今回は革)を芯に巻いて作る花布の作り方は、何度か経験しているものの、革は初めて。どんな注意点があるだろうか、寸法の測り方は?順序は?

探してみても、この”巻くだけ花布(花ぎれ)”の作り方を詳しく取り上げられている資料は、意外と見つかりません。

みんなの記憶を総動員。そして、ないのなら作ってみせようホトトギス(?)・・・そんな大袈裟なことではありませんが、このWEB MAGAZINEで詳しく取り上げる使命感のようなものを勝手に感じています。

”巻くだけ花布”の素材を、紙や布でする場合は、はじめに必要な大きさを本文から計測して、切っておいて4. へ進めばよいと思います。

革の場合、削る工程で伸縮が起こるのと、破れる可能性なども想定して、1. ~4. のように、削ぐ、測る、を交互に進めるのが良いと感じました。

1. 花布用の革を削ぐ

本番用の花布に使用する革を用意する。

使用する向きを決め、実際に花布になる大きさの1.5倍くらいにカッターで切る。

花布は、天と地の2カ所に貼り付けるので、それを2枚用意する。

今回使用した革の厚さは0.7mmほど。あまり分厚いと削るのが大変!

花布の端はバトネを巻いた後2枚に重なるので、重ねた状態の厚さと、それが背に着けられた際の全体への影響を考え、1枚0.4mm前後の厚さを目指すことにした。

革の上辺を決め、バトネを挟む位置は、革の上辺から13mmの位置にして、ボールペンでしっかりとバトネを置く位置に線を引いておく。

革を削る過程でその線も削られ消えてゆくので、適宜上から書いてもよい。

花布として本文に付けた状態で、しぼの模様のある方を見せたいので、その裏側のスエード状の部分を削る。

前回4月6日(土)に行った革削ぎの練習同様に、石版を敷き、医療用のメスで削いでゆく。

メスの刃の形状は、円いカーブになっている刃のものが、革を突き刺しにくく革削ぎ用として扱いやすい。

端から少しずつまんべんなく、メスの刃で削ぐように刃を滑らす。

厚さ測りで都度、上下左右中央と位置を変えて厚みを測定し、0.4mmの厚さを目指す。

2. 花布の上辺を整える

1. で厚みが整ったら、革の上辺(端)の段差を緩やかにするために、5mm幅くらいをさらにメスで削る。端にスエードの毛羽のたまりができやすいので、それも取り除く。

3. 花布下辺の位置を決める

表紙の中央に本文を置いてみる。表紙の天地のチリが同じ幅になる位置に本文を合わせる。

表紙の背に、花布や寒冷紗の段差がなるべく響かないようにとの考えから、画集の表紙クロスの折り返しの下辺と同じ位置に花布の下辺が来るようにした。

実際に、本文にバトネを仮に巻いた花布用の革を当てて、バトネのてっぺんの位置から花布の下辺までの長さを測る。16mmだった。

花布を本文に付けた後、花布下辺にぴったりと継ぎ合わせるような形で寒冷紗を付ける予定となった。

バトネの位置から下16mmの位置で、革をカッターで切る。

4. 花布の下辺を整える

下辺側の切り落とした部分をなだらかにするため、下辺から5mm幅くらいをメスで削る。しっかり毛羽を取り除く。指で触って段差が目立たないと感じるようになるまで行う。

天と知の2枚1.~4. を行う。

5. バトネを巻く

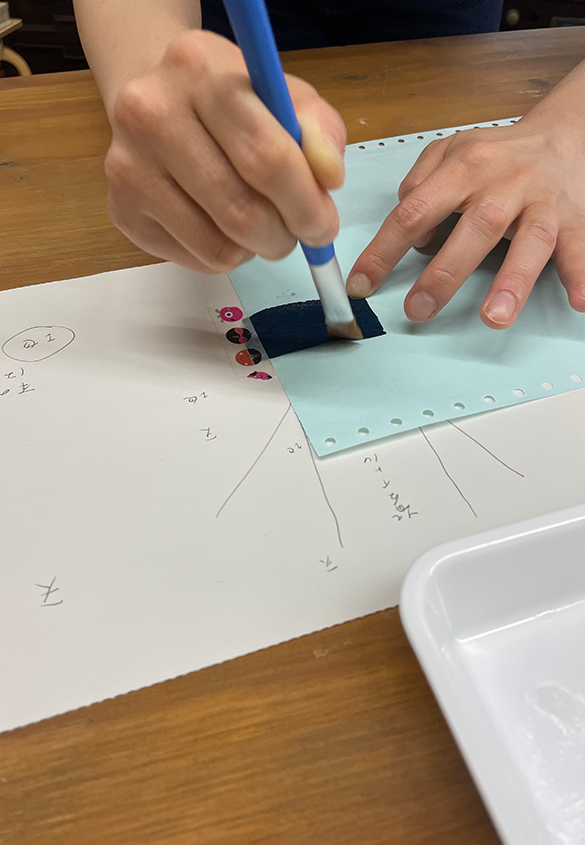

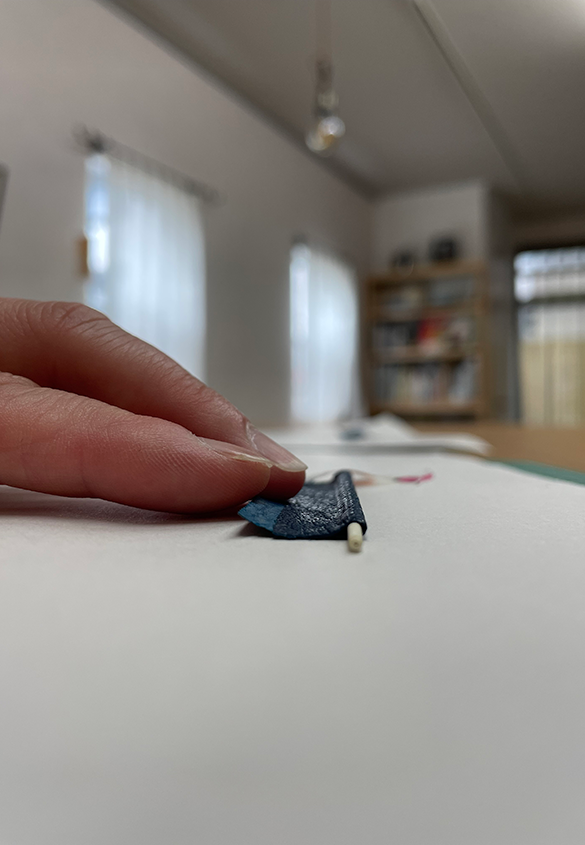

バトネを巻くために、天と地の2枚の革の削った面に、水を含めせてから糊を塗る。

いきなり糊を革に塗ると浸透しにくいので、水を含ませてほんの少し絞った海綿で、とんとんと革に水を吸わせる。革全体の色が均一に濃くなるように。

革の水が半乾きになったら、マヨネーズくらいの濃さにしておいた生麩糊を刷毛で革に塗る。

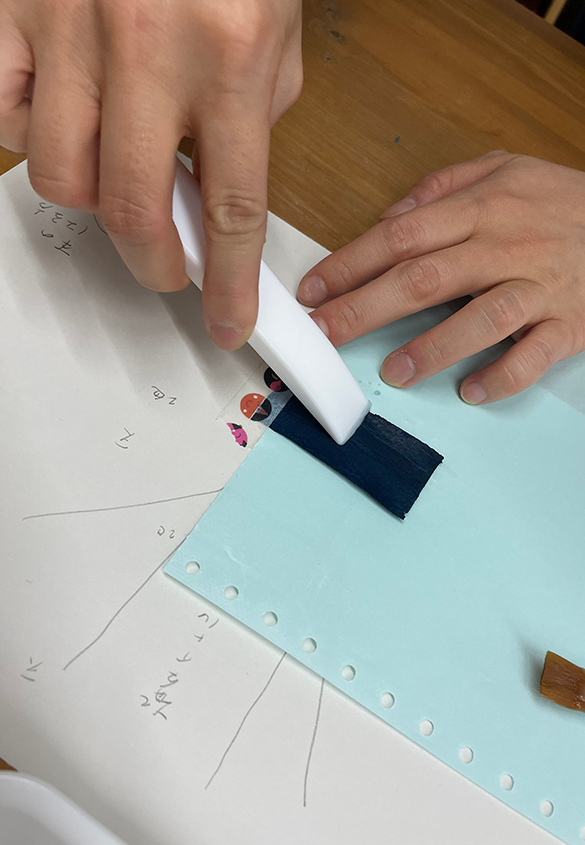

余分な糊をヘラで落とす。

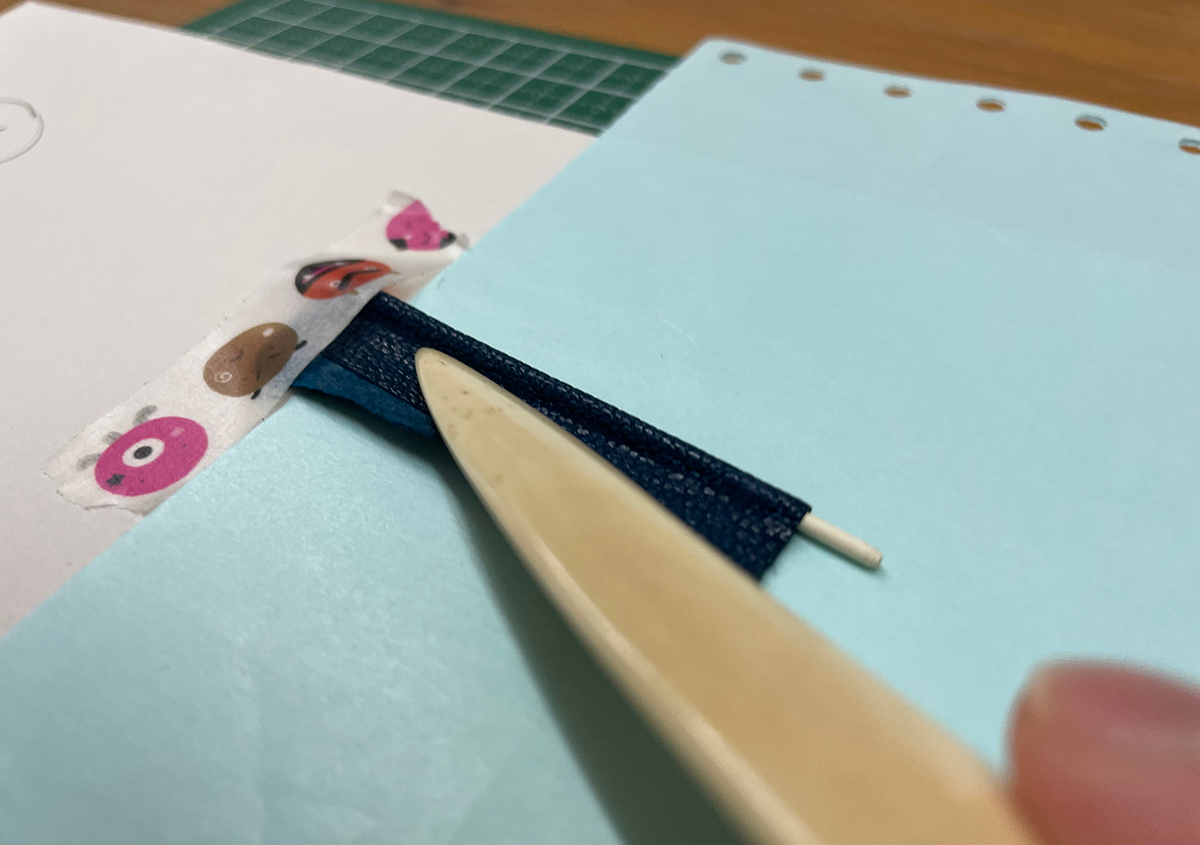

1. でボールペンで書いたバトネの位置(線)にバトネを置いて、上辺を手前に引いて、上下辺重なった革をヘラでこすり、圧着させる。革が伸びるので指で押さえて整えながら、バトネのふくらみによって出来た溝にヘラで筋を付けるようにこする。ヘラで圧着させている革の手前側だけバトネの丸みを作る。反対側の面は、バトネの丸みは無く平らな状態になる。

花布を本文に貼り付ける際、このバトネの丸みの出っ張りが、本文の背に乗る形になることで、本文の背を守る働きをする。

形を整えて乾燥させる。

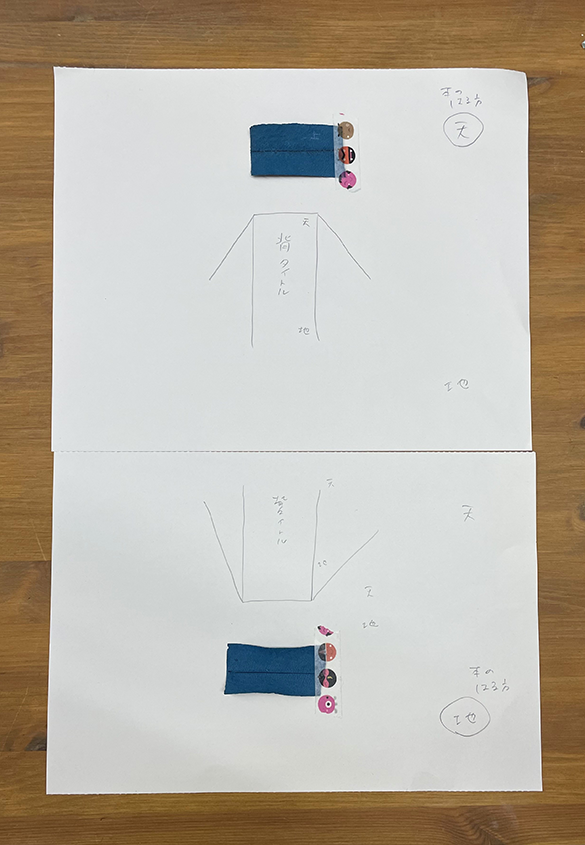

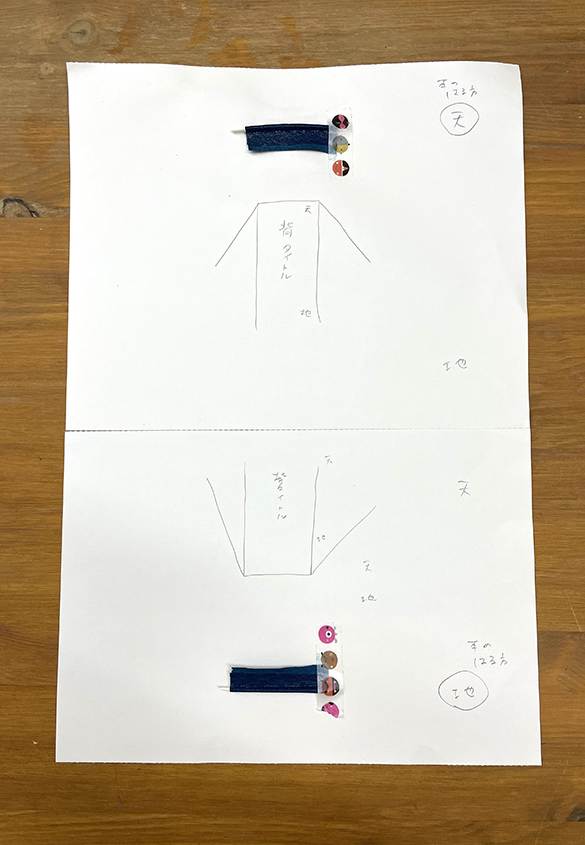

5. の作業に入る前に、例えば写真のように、天と地のどちらの花布用であるか図で分かるように控えておくとよいということが分かりました。

水を含ませたり、糊を含ませたりすると、革の色は一気に暗くなり、ボールペンやチャコペンで印を書いても見えなくなってしまうのです。

後で切り落とす端の部分をマスキングテープで固定までして万全にしました。

不思議な状態になりましたが、お蔭で後で見返しても、どっちを、どっちに、どっち向きで、使用するか一目瞭然です。

翌日、状態を確認したところ、バトネもしっかり付いた状態で乾燥していました。

乾燥と革の伸縮で全体が少し反っているのが気になりますが。

次回は、必要であればこの修正と花布の横幅のカット、本文に貼り付けて、寒冷紗を貼り付けるところまで進めたいところです。

いちから製本する場合、わざわざ台形や平行四辺形に作ることはないはずですが(そういったデザインのものを除いて)、断裁の加減、流通の過程、保存環境、様々な状況をくぐると、本は天地、表紙裏表紙あらゆるパーツの大きさが変わってしまいます。複数個所に使う同じパーツであっても、一か所の計測で全てのパーツを作り進めるのではなく、部分、部分、都度計測して、新たな気分で作ることを忘れないようにしたいです。

(写真1)メスで革削ぎ

(写真2)花布用の革のバトネから下辺まで長さの確認中

(写真3)花布天地どっちがどっち図_糊付け前

(写真4)海綿で革に水を染ませる

(写真5)刷毛で生麩糊を塗る

(写真6)テフロンヘラで余分な糊を取り除く

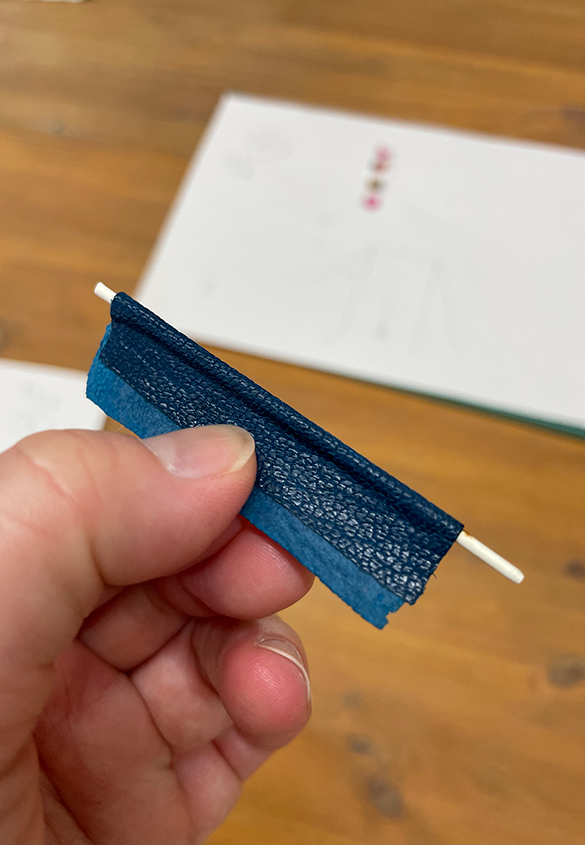

(写真7)バトネを挟んでヘラで貼り合わせる, バトネのまるみを出す

(写真8)糊付け完了

(写真9)横から見た図, バトネのふくらみが片面だけなのが分かるでしょうか?

(写真10)花布天地どっちがどっち図_接着乾燥完了

~ 今日の道具memo ~

5. の余分な糊を落としたヘラについて。

いつも使う骨ベラではなく、テフロン製のヘラです。

メンバーの手持ちの道具を借りました。以前通った製本教室で話には聞いていたのですが、実際触れたのは初めてでした。樹脂なのに、安心感のある重さがあって、フライパンなどで馴染みのある、あのスルスルと軽く滑る手ざわりです。

なぜテフロンヘラを?

今回は糊が拭き取りやすいということでしたが、骨ベラだとこすれた部分は、艶が出て光りますが、テフロンヘラだと、こすった部分は光らないのだそうです。テフロンは低摩擦という特徴があるようです。

※ここでご紹介することは、図書館の現場で行うのに適した修理方法では無いかもしれません。

使用した洗剤や薬品を含んだ材料が経年で本自体にどのような影響を及ぼすかは正直予測できません。

そんな方法もあるのか~といった感覚でご覧ください!とお伝えしておきます。

修理の依頼者には承諾を得た上で実験させてもらっています。

これまでの記録はこちら。

・Vol. 1

2022年6月4日(土)

本文と表紙を外し、本文の綴じ糸を切り、全ページをばらしてクリーニング。

https://letterpresslabo.com/2022/06/15/kulpcws-column67/

・Vol. 2

2022年7月2日(土)

弱アルカリ性のお掃除シートと弱アルカリ性洗剤(希釈)を使った表紙クロスの汚れ落とし比較。

https://letterpresslabo.com/2022/08/15/kulpcws-column69/

・Vol. 3

2022年11月5日(土)

塩素系漂白剤を使った画集の表紙についたカビやフォクシングと思われるシミの部分的漂白実験。

https://letterpresslabo.com/2022/12/15/kulpcws-column73/

・Vol. 4

2023年1月7日(土), 2月4日(土)

Vol. 3の実験を活かして本番!塩素系漂白剤を使った画集表紙裏表紙のクロス漂白とリンス

https://letterpresslabo.com/2023/02/15/kulpcws-column75/

・Vol. 5

2023年4月1日(土)

印字のある背表紙クロスの漂白

https://letterpresslabo.com/2023/04/15/kulpcws-column77/

・Vol.6

2023年5月6日(土)

元の表紙に収まるか?綴じ直しの綴じ方と使用する糸の寸法確認

https://letterpresslabo.com/2023/06/15/kulpcws-column79/

・Vol.7

2023年7月15日(土)

背表紙内側に着いた寒冷紗?とそこについた硬化したボンドの掃除とその道具について

https://letterpresslabo.com/2023/08/15/kulpcws-column81/

・Vol. 8

2023年9月9日(土)と10月7日(土)

かがり台を使って綴じる!

https://letterpresslabo.com/2023/10/15/kulpcws-column83/

・Vol. 9

2024年1月13日(土)と2月10日(土)

かがり台から外して背固めをする

https://letterpresslabo.com/2024/02/15/kulpcws-column87/

・Vol. 10

2024年3月2日(土)と4月6日(土)

背固めの仕上げと花布用の革削ぎ練習

https://letterpresslabo.com/2024/04/15/kulpcws-column89/

資料保存WS

永田 千晃(小梅)