図書館資料保存ワークショップ

[図書館に修復室をツクろう!]101

資料保存ワークショップ番外編「修理の日」

画集の修理の記録 Vol. 16 ~完成~

図書館員による実験的本の修理の連続記録です。

今回は2025年1月19日(日)、3月22日(土)、3月29日(土)の活動の記録です。(番外編の活動日以外の自主的な作業日も含む。)

前回は、2024年12月14日(土)と2025年1月18日(土)の記録でした。

大詰め。本文と表紙の合体を行いました。これでいよいよ完成なるかと思いきや、ここまでのんびりやってくれたんだ、そう簡単に終わらせないよ、もうちょっとやろうぜ!と言いたげなスペイン生まれラテン気質な?画集だったのです。

今回は、本の重みに耐えられず半分以上外れてしまった ①裏表紙側の色見返しと本文紙のつなぎ目の補修、②表紙側の色見返し下部の破れの補修、③背の角のクロスの裂け、ほつれの補修を行った3日間の作業記録です。

①に関しては、「もともと、表紙と本文の小口にチリが僅かにしかない状態でした。そのような元の状態に、支持体が加わり、綴じ糸の厚みが増え、寒冷紗の厚みが加わり、本文と表紙小口はもうほぼチリがない状態。

さて、これにどう厚みを加えないで重みに耐えうる補強を施すか・・・。」(図書館資料保存ワークショップ[図書館に修復室をツクろう!]99 資料保存ワークショップ番外編「修理の日」画集の修理の記録 Vol. 15本文より)という問いを残して終えた前回記録から、その後資料保存ワークショップ番外編メンバーにも相談し、外れてしまった色見返しと本文紙のつなぎ目に薄めの和紙を丁番様に貼り付けるのが良いだろう、という考えに至り、その方法を取りました。なるべく厚みを出さないようにと避けて考えようとしていた方法ではありましたが、結果として、心配していた小口のチリへの影響はほぼなく、しっかりと繋げることが出来ました。

②は、①と同じく本文と表紙を合体させた際、本文の重みによって本文側に色見返しの一部がひっついてしまったことで破れが生じてしまっていたのです。本文側に付いてしまった色見返しの一部を剥がそうと試みましたが、しっかり付いてしまっていて、剥がそうとすると余計に破れてしまいそうだったので、ひっついた色見返しを剥がすことは諦め、破れて穴状になってしまった部分には、和紙を二重に貼ってふさぐことにしました。

和紙は白。貼り付けた後は、色見返しの色に合わせて着色しました。

③は、2024年10月5日(土)の作業として「図書館資料保存ワークショップ[図書館に修復室をツクろう!]95資料保存ワークショップ番外編「修理の日」画集の修理の記録Vol.13」で取り上げたように、弱ったクロスを十分に補修してはいたのですが、その後も繰り返される作業により、背の角のクロスに裂け目やほつれが再発してしまったのです、目立たぬように補修して仕上げました。

① 裏表紙側の色見返しと本文紙のつなぎ目の補修

1.

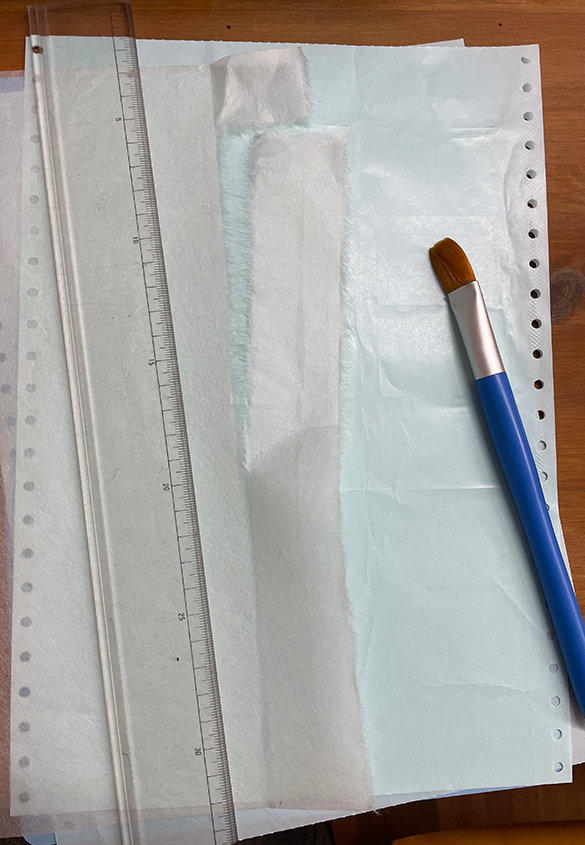

色見返しと本文紙の外れた部分(裏表紙側)に貼り付ける和紙の大きさを測る。

和紙が縦目になるように当て、鉛筆でうすく印を付ける。

鉛筆で印を付けた部分に定規を当てて、水を含ませた筆でなぞる。水を含んだ線に沿って、※喰い裂きを出すことに意識しながら和紙を裂く。

・使用した和紙: 活版印刷研究所「修理用和紙【煮灰土佐典具帖紙】A4サイズ」の「薄口」

※「喰い裂き」について詳しくは、「図書館資料保存ワークショップ[図書館に修復室をツクろう!]⑬ 和紙だからできる!「喰い裂き」を活かした補修」をご参照下さい。」

2.

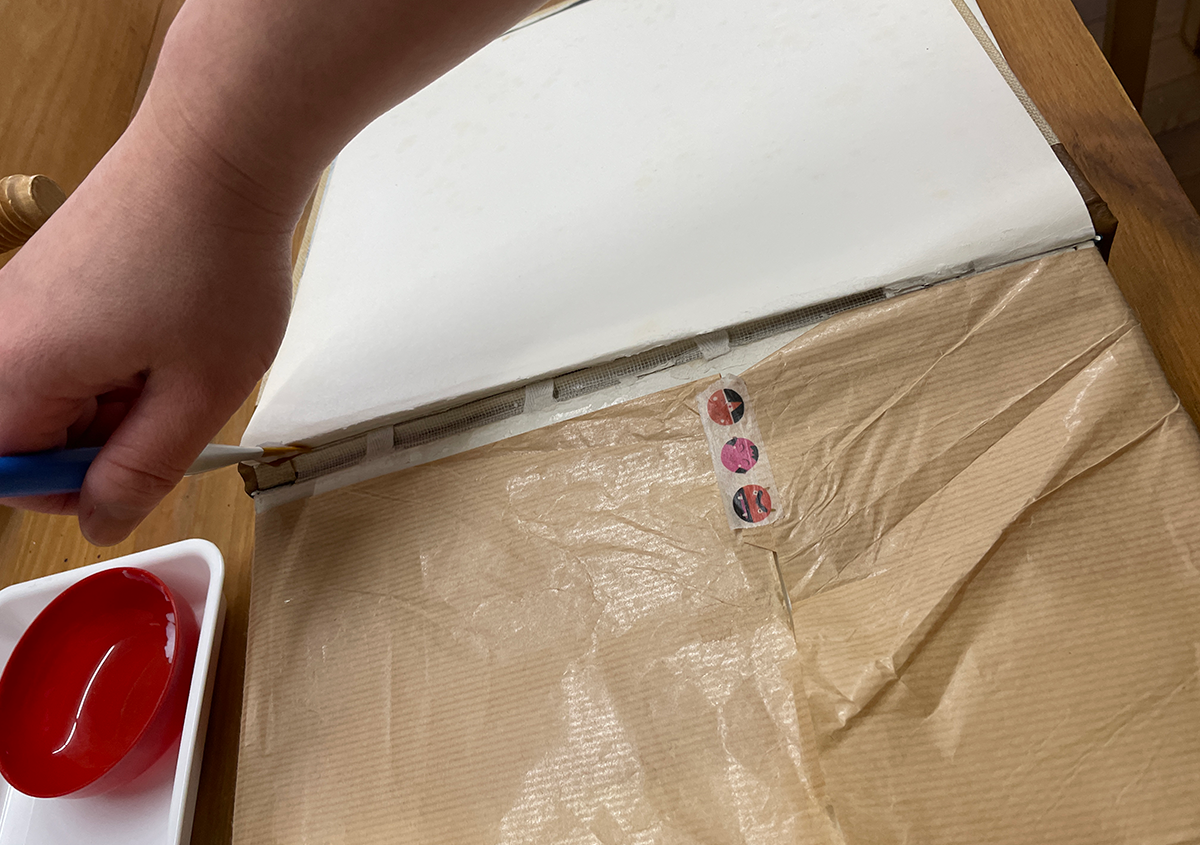

1.で作った和紙片に水で溶いた生麩糊(糊の濃さは、マヨネーズくらいの硬さ。)を塗り、色見返しと本文紙の外れた部分(裏表紙側)に跨ぐように置く。ヘラを使って和紙にしわが寄らないようにやさしく引っ張り、みぞの部分は和紙が隅まで届くようにこすり接着させる。

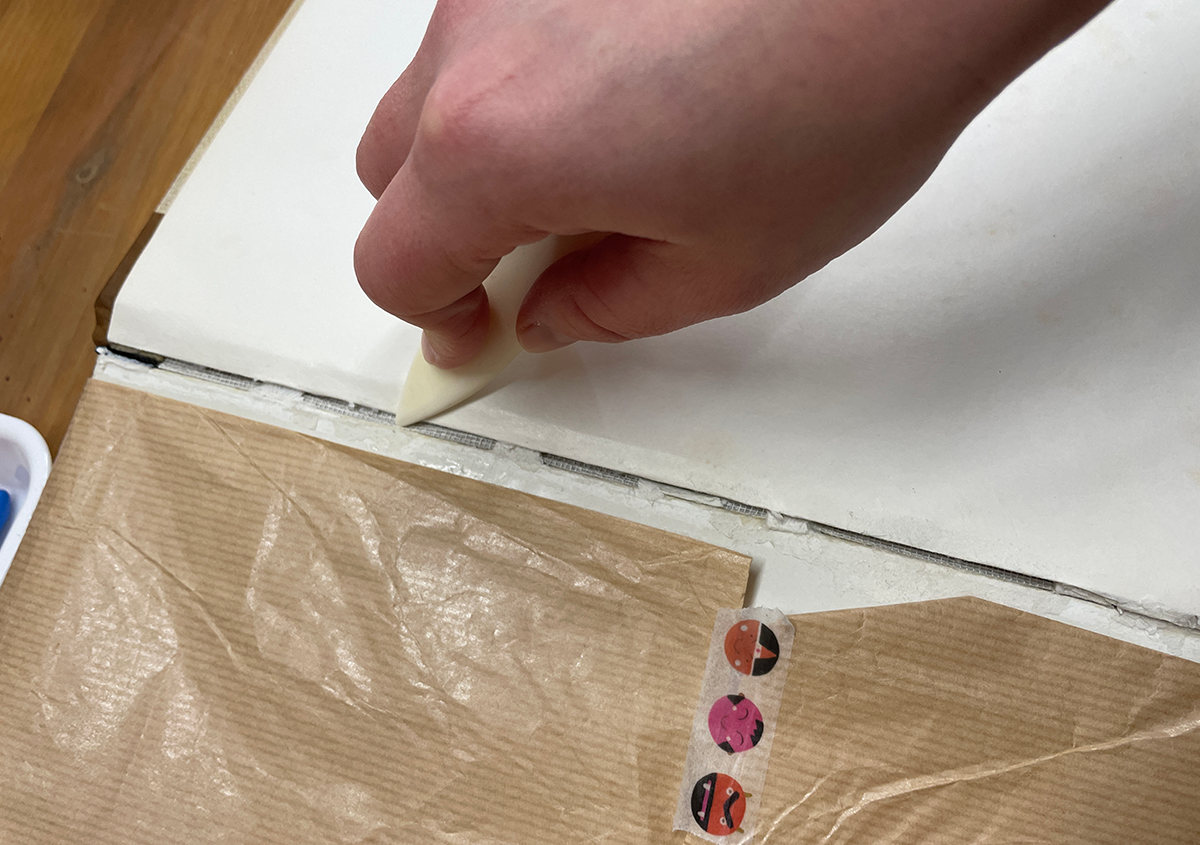

ある程度ヘラで接着したら、パラフィン紙を挟んだ上から再びヘラで圧着させる。

この時、本に厚みがあるので、背幅より少し薄いブロックなどを表紙の下に置いておく。

・使用した生麩糊: 活版印刷研究所「本修理専用 でんぷんのり[生麩入り]」

3.

2.の位置に、折ったパラフィン紙で挟んだ薄い金板を和紙側ののどに当たるように入れ込む。喉に金板の角がきちんと当たるようにし、プレスに入れ一晩ほど置いておく。

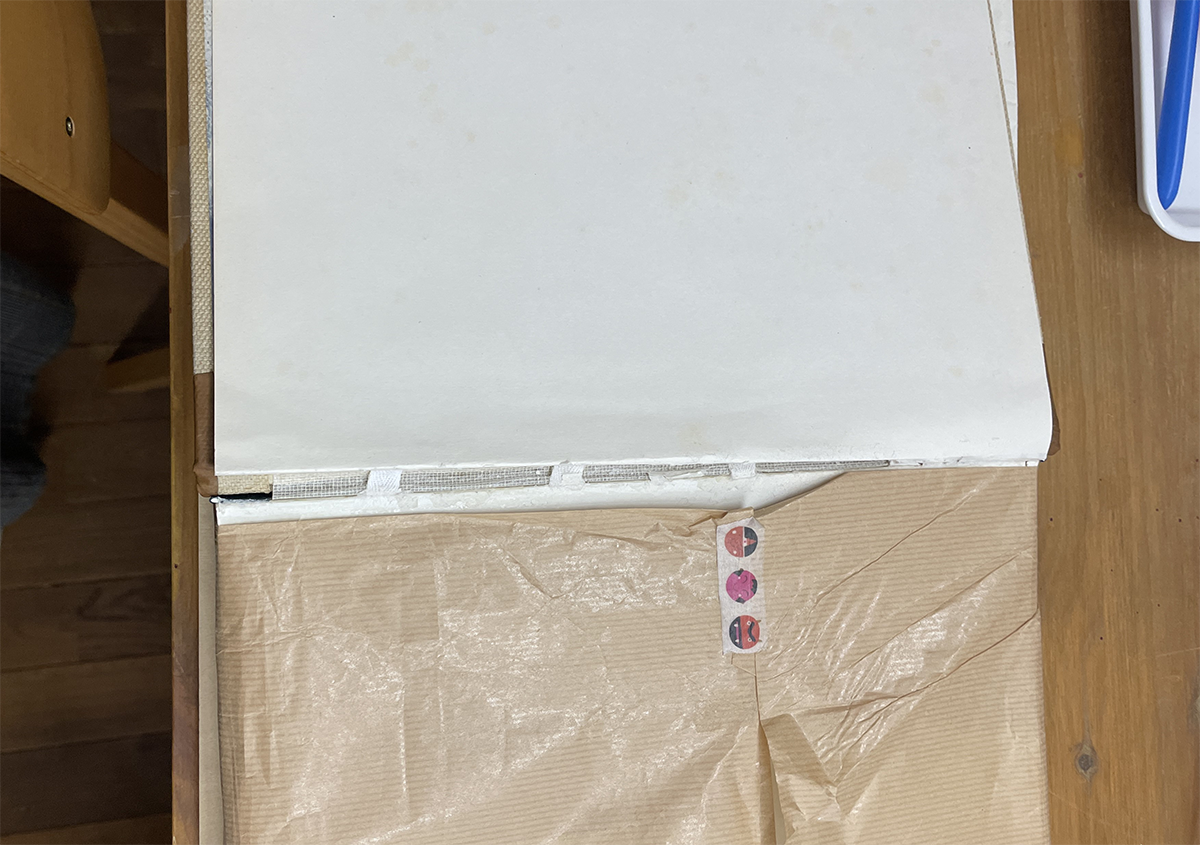

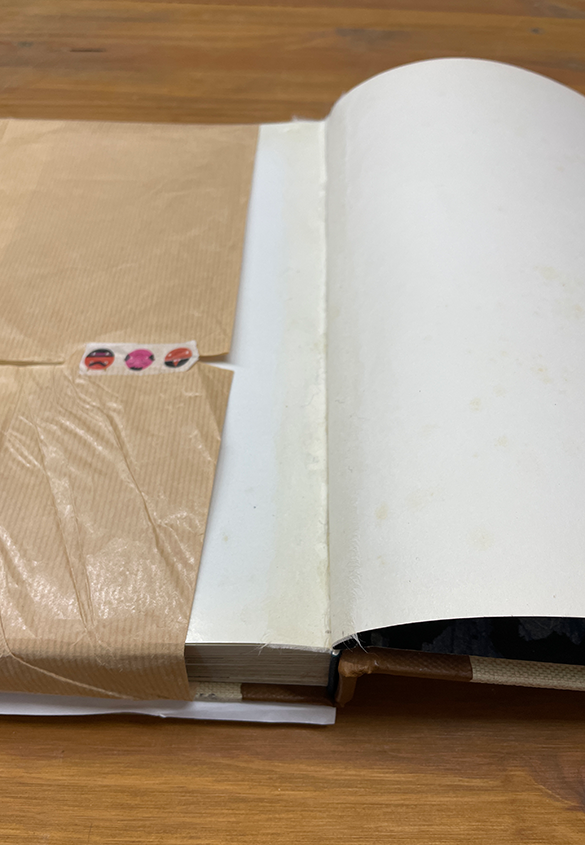

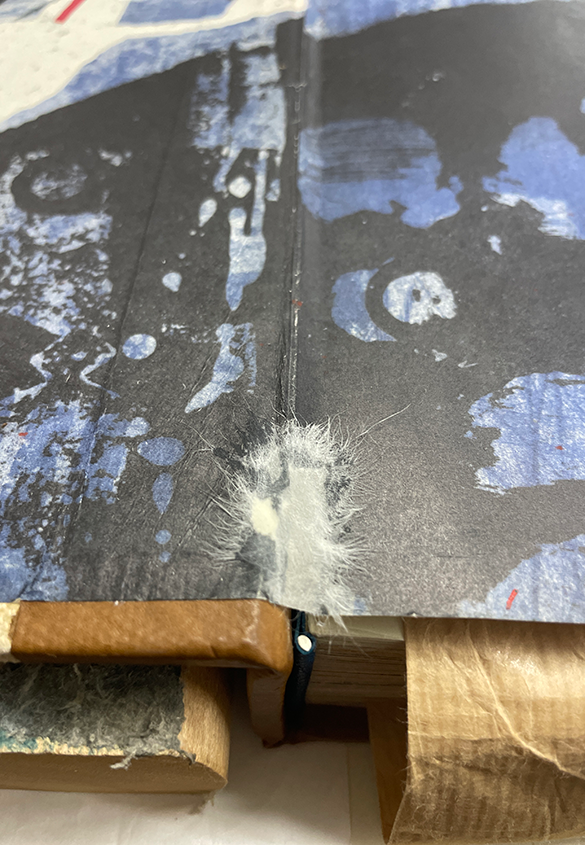

(写真1)裏表紙側の色見返しと本文紙のつなぎ目

(写真2)浮いてしまった本文紙側を糊で抑える

(写真3)写真2の後をヘラで抑える

(写真4)はみ出して固まってしまった糊やボンドはコルクを半分に割ってサンドペーパーを巻きつけたものでやさしくなでてならす

(写真5)和紙で繋ぐ前の状態

(写真6)喰い裂きを出しながら水筆を使って和紙を裂く

(写真7)糊の塗った和紙で繋いだ状態

(写真8)金板を挟んだパラフィン紙を間に挟んで本を閉じてプレスへ

② 色見返し下部(表紙側)の破れ補修

1.

破れた穴の外周2mmほど大きいサイズで①の1.と同様に和紙片を作る。

穴をふさぐためのものなので厚めの和紙を使用。

・使用した和紙: 活版印刷研究所「修理用和紙【煮灰土佐典具帖紙】A4サイズ」の「厚口」

2.

①の2.と同じ糊を1.に塗って、破れた穴をふさぐように貼り付ける。ヘラで周囲を抑え、その後パラフィン紙を当てて再度圧着させる。

3.

2.を覆い、両側の色見返しをしっかり繋ぐ大きさで①の1.と同様に和紙片を作る。

凸凹が出来ないように薄めの和紙、①の1.と同じものを使用。

・使用した和紙: 活版印刷研究所「修理用和紙【煮灰土佐典具帖紙】A4サイズ」の「薄口」

4.

①の2.と同じ糊を3.に塗って、2.をしっかり覆うように貼り付ける。ヘラを使って和紙にしわが寄らないようにやさしく引っ張り、みぞの部分は和紙が隅まで届くようにこすり接着させる。ある程度ヘラで接着したら、パラフィン紙を挟んだ上から再度ヘラで圧着させる。

この時、本に厚みがあるので、背幅より少し薄いブロックなどを表紙の下に置いておく。

5.

①の3.と同様に。

6.

プレスから本を出し、糊が乾いていることを確認したら、アクリルガッシュの黒(色見返しに合わせた色)を水で薄め、貼り付けた和紙の部分に筆で塗る。色味の調整は適宜絵の具の追加、希釈する。

7.

5.と同様に。

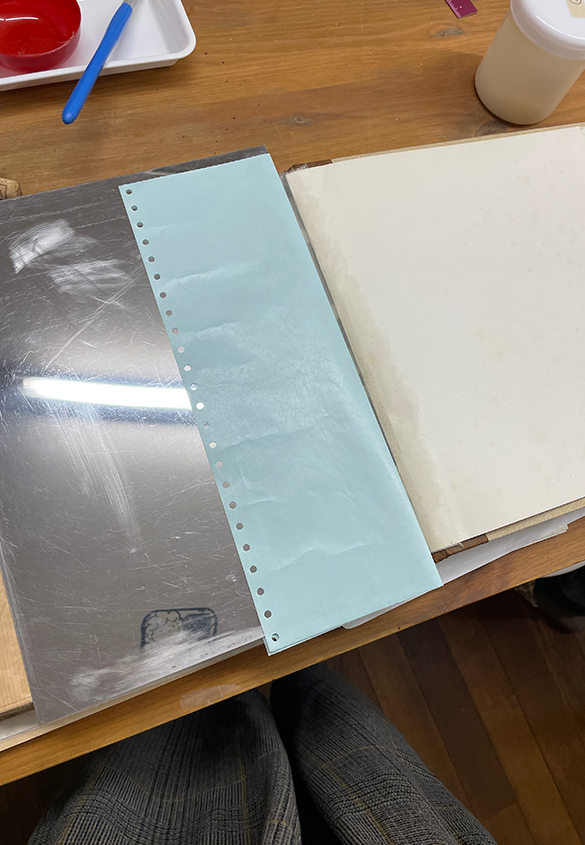

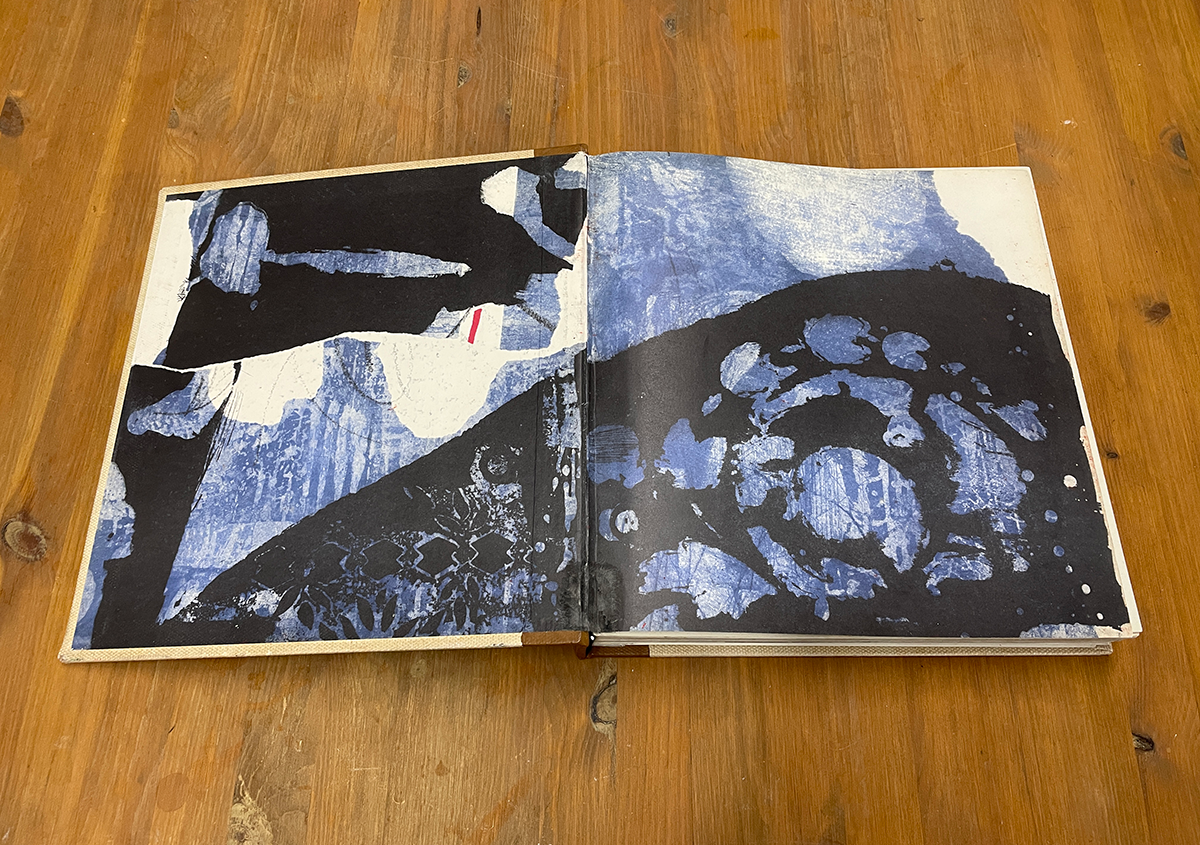

(写真9)下部が破れてしまった色見返し

(写真10)色見返しに開いてしまった穴

(写真11)厚口和紙で穴をふさぐ

(写真12)薄口和紙を上から重ねる

(写真13)薄口和紙を重ねた状態

(写真14)アクリルガッシュで色合わせする

(写真15)色を塗った後

(写真16)色補修した色見返し見開き

③ 仕上げ:クロスの裂け、ほつれ(背の角)の補修

1.

ボンド原液を筆や竹串に少しずつ取って、背の角のクロスの裂けた部分やほつれた部分に直接塗る。

一度にたくさん付けず、様子を見て足りなければ少しずつ足す。

・使用したボンド: FILMOLUX「無酸性製本糊 Book Glue mini」(現在は1kg入りのみの販売)

2.

ボンドを塗った部分を浮かせるため、本より小さいブロックを敷いて乾燥させる。

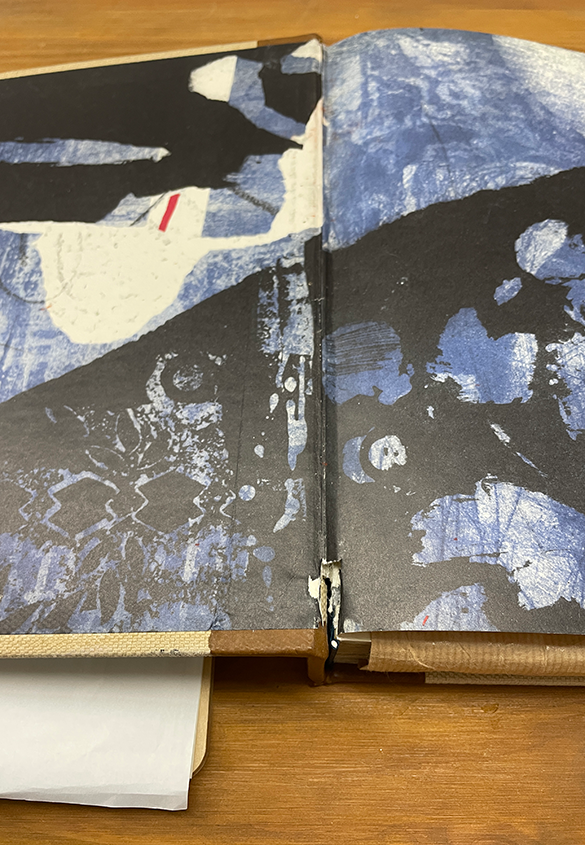

(写真17)背地側角のクロスの裂け

(写真18)背天側角のクロスほつれ

(写真19)ボンドで補修

(写真20)竹串を使ってボンドで補修

(写真21)写真17の補修後

(写真22)写真18の補修後

やっと、これで画集の修理は完成することが出来ました。

振り返ると、この画集の修理に取り組み始めたのは、2022年6月4日(土)!

コロナや、台風による休室もあり、毎月作業が出来ないこともあったものの、足掛け3年も取り組んでいました。

亀の歩みですが、誰に急かされることなくぼちぼち丁寧に細部を確認しながら、学びながら、進めることが出来たと思います。

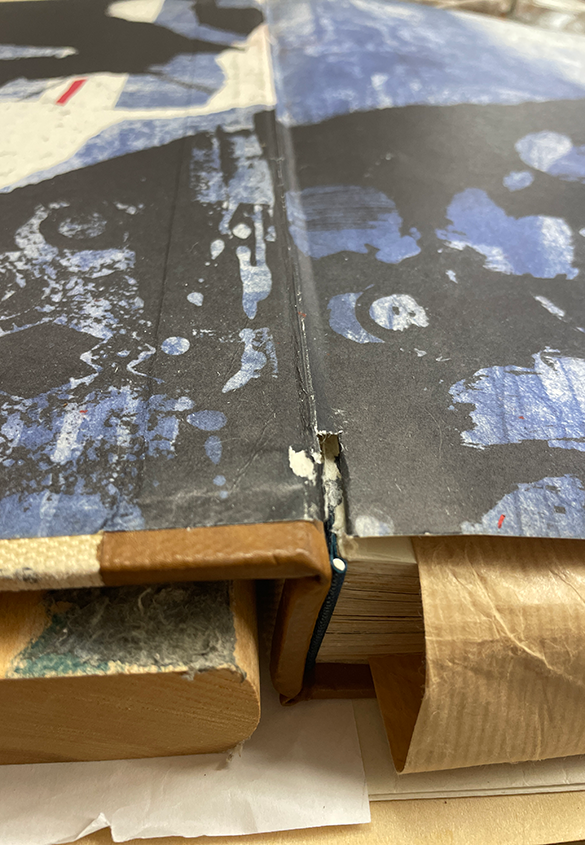

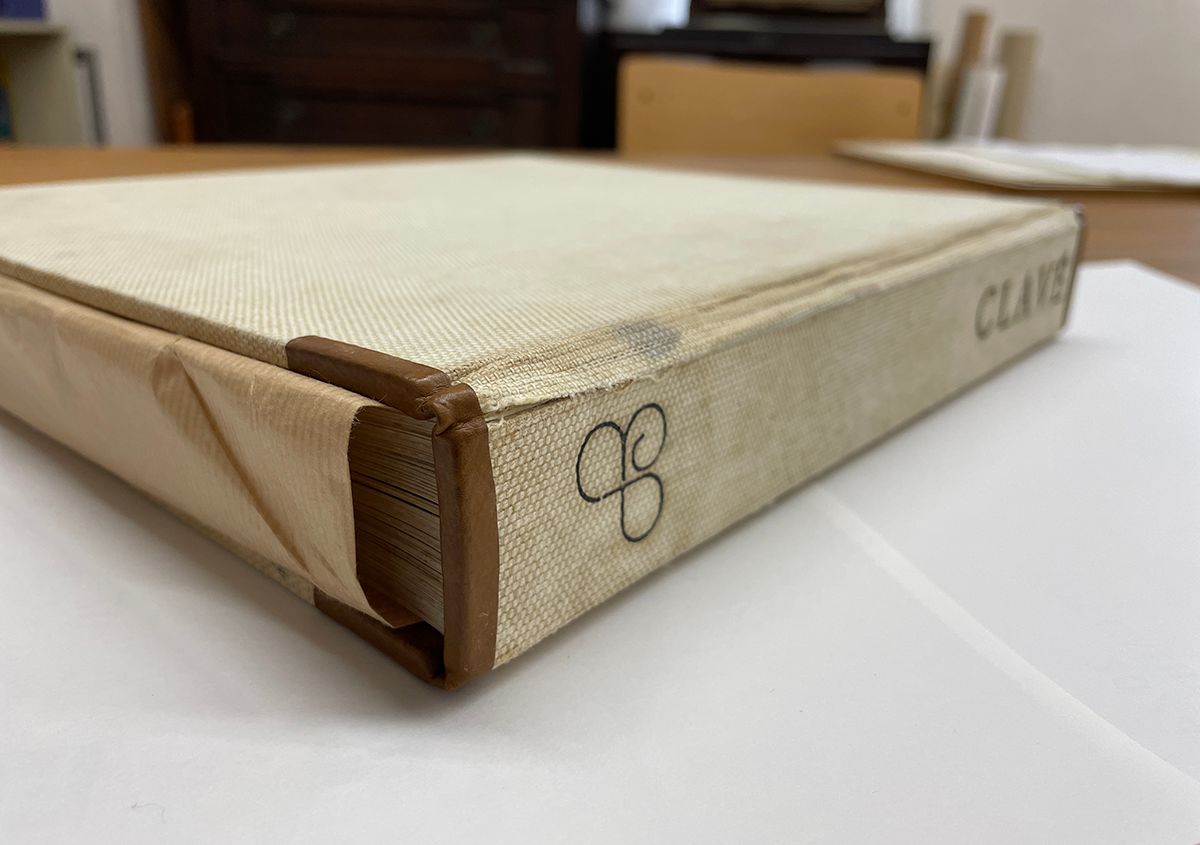

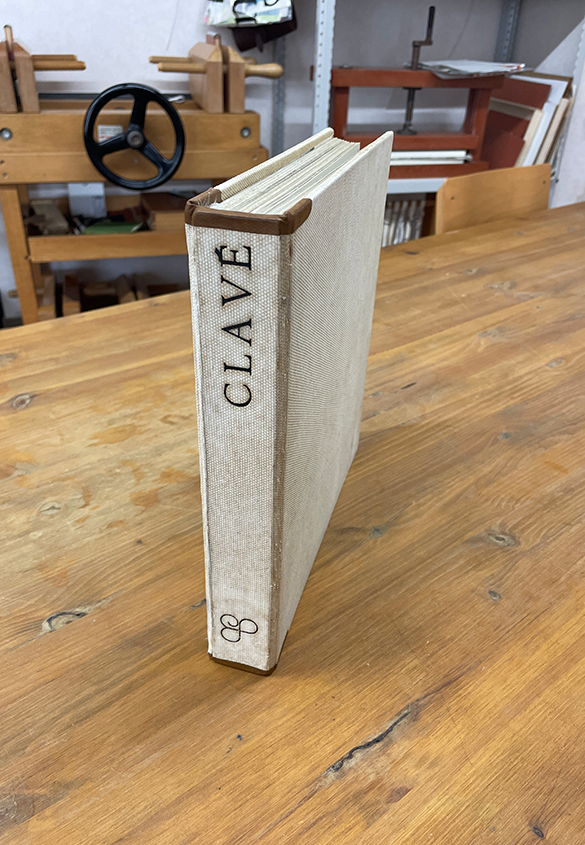

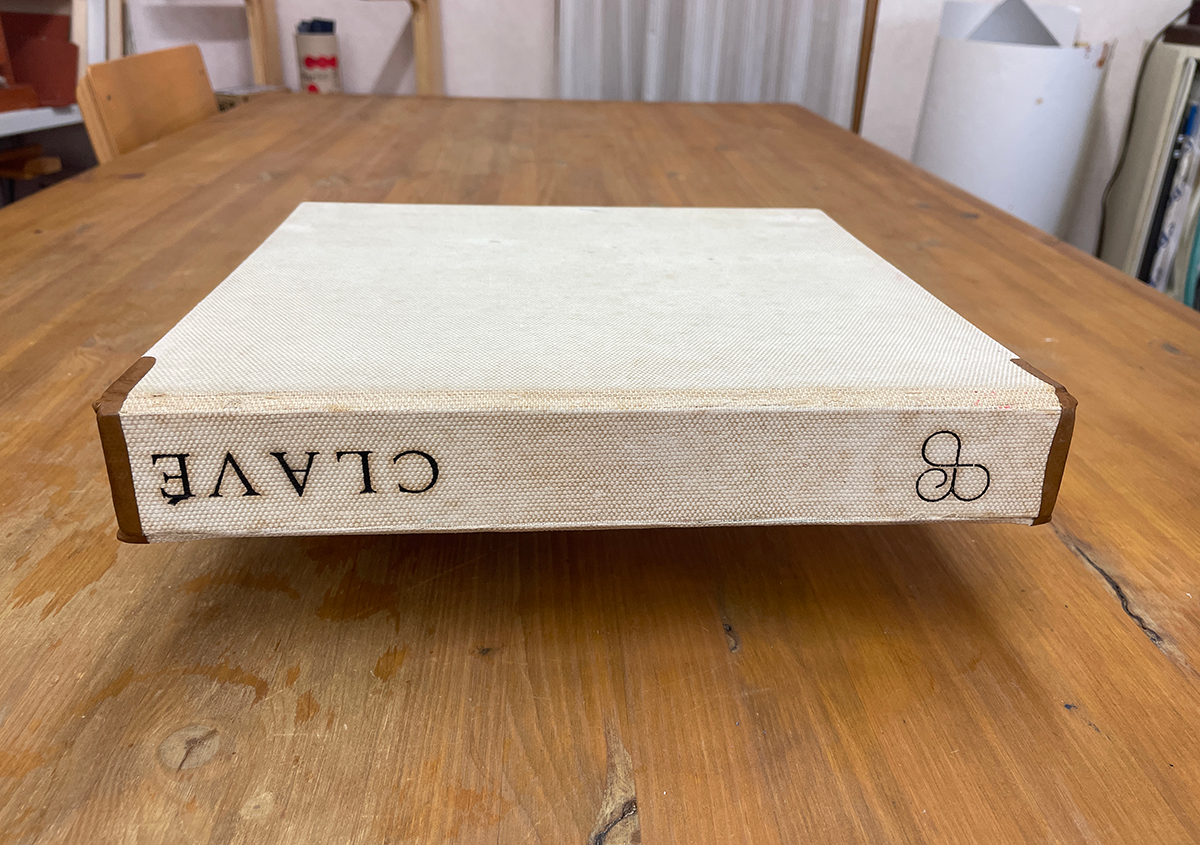

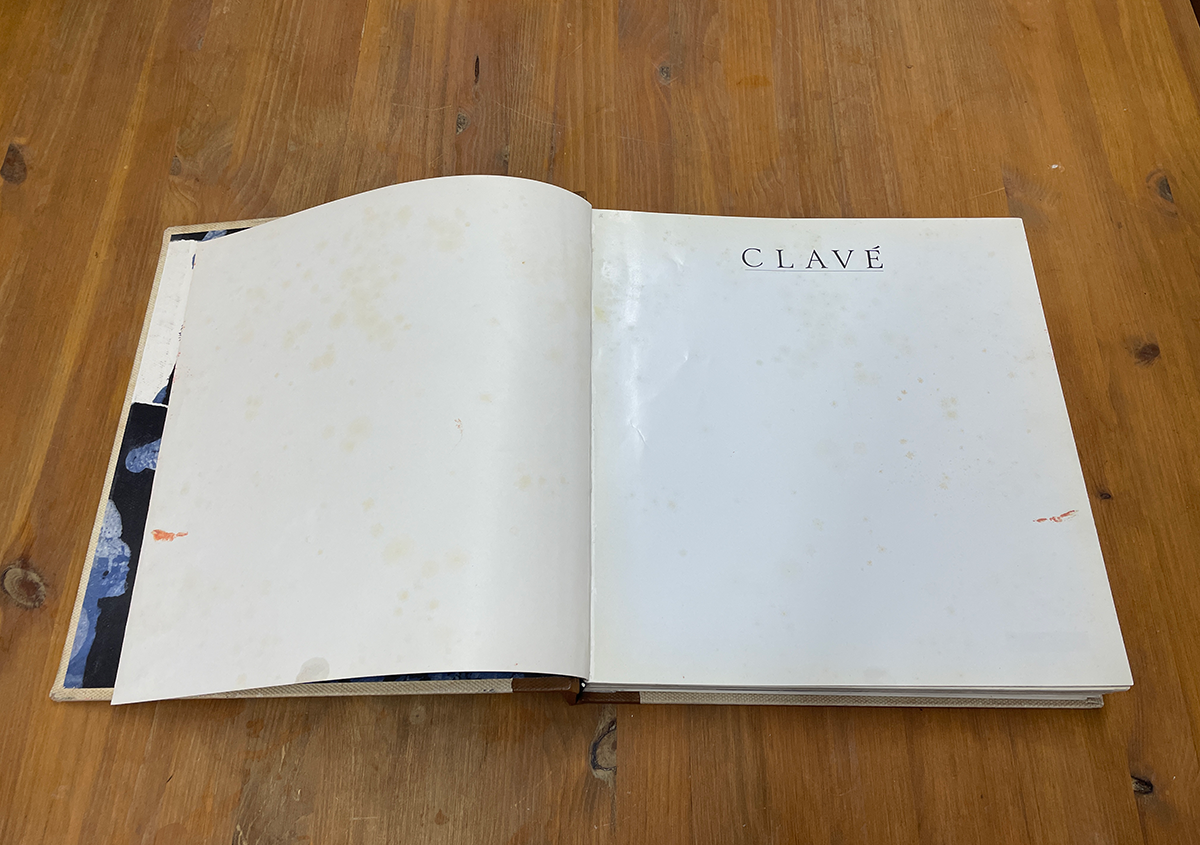

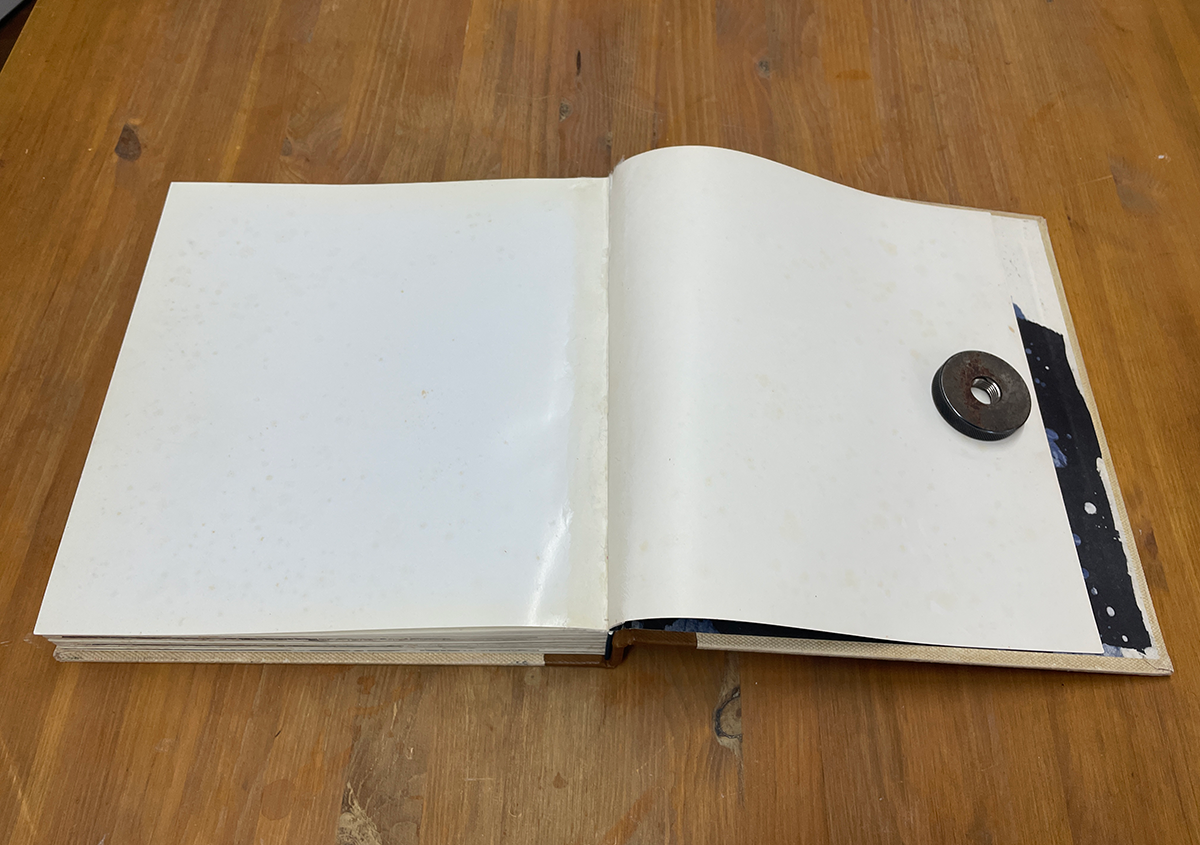

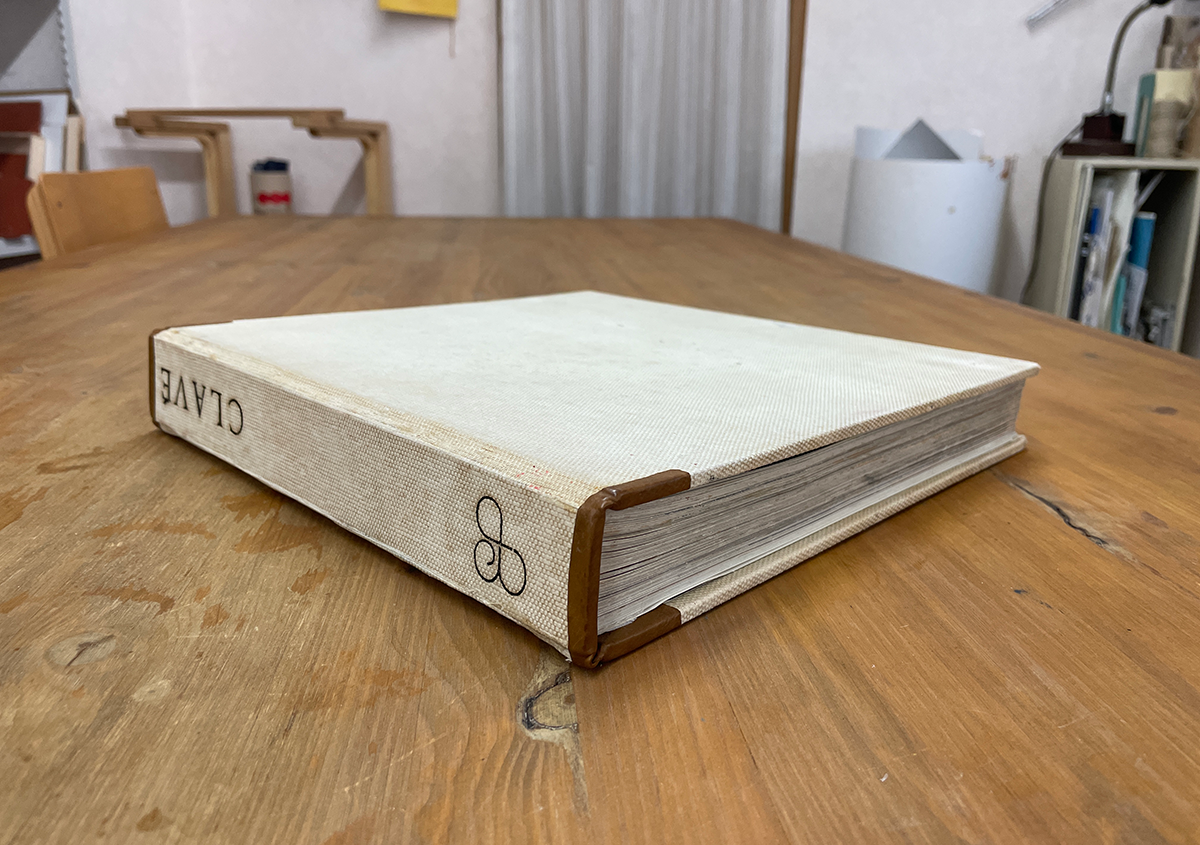

(写真23)完成

(写真24)完成 横から

(写真25)完成 色見返しと標題紙 生麩糊で継いだのど

(写真26)完成 裏表紙側 和紙で補修した色見返しと本文紙の間ののど

(写真27)完成 下から

(写真28)ポイントの茶色の革の淵の保護とブルーの革の花布

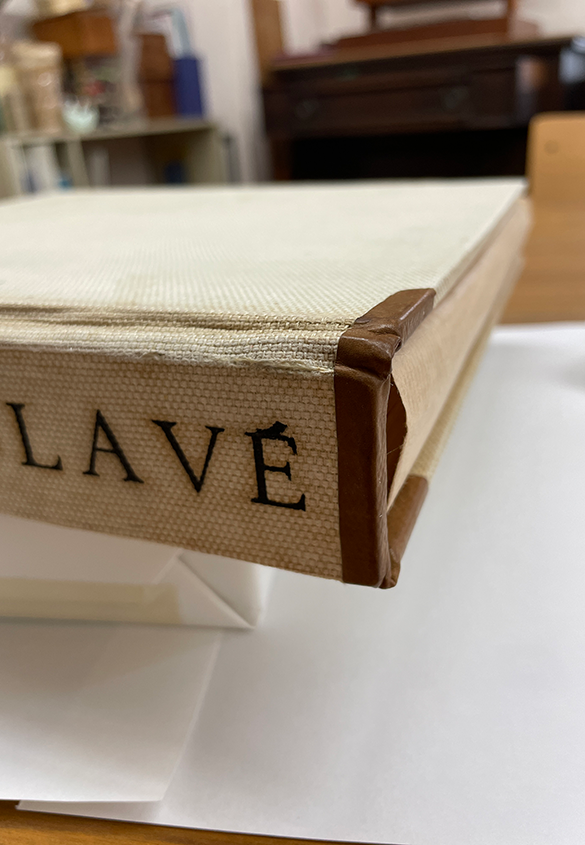

(写真29)Clavé Pierre Seghers(Bibliothèque d’art hispanique)

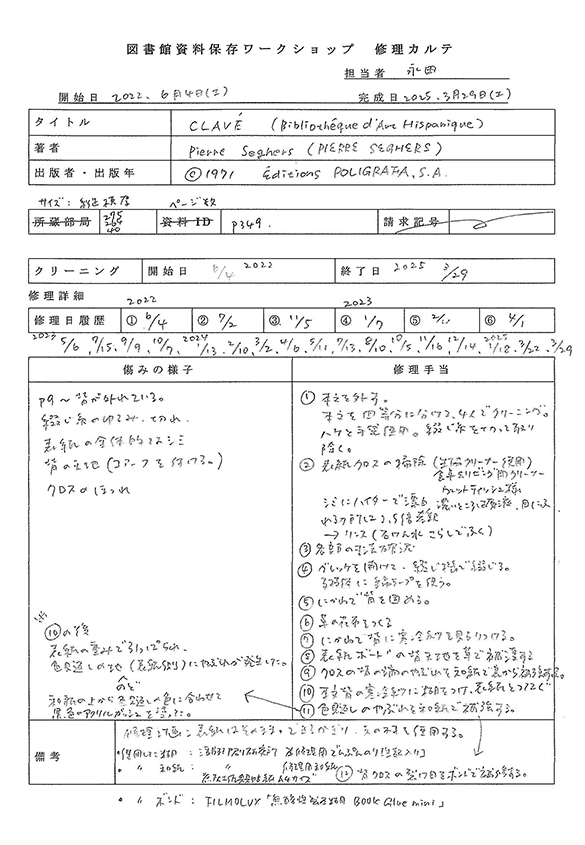

本の修理には「カルテ」の記録が重要であるということから、初回2022年6月4日(土)に、この画集も修理カルテを記録し始めたのですが、A4サイズのカルテにはとても収まりきらない内容になり、実は2日目の2022年7月2日(土)からカルテは時が止まってしまっていました。

今回、修理が完成となったことで、3日目の2022年11月5日(土)から始まっている私の手元のノートの記録を順に振り返り見ながら、時の止まっていたカルテを完成させました。

本当は作業の都度記録する方がよいはず。そこは反省しつつも、後からまとめて振り返り書くことで、私たちのカルテの様式に追加、修正すべき項目も浮かんできました。

(写真30)修理カルテ_Clavé Pierre Seghers(Bibliothèque d’art hispanique)_20220604-20250329

カルテの重要性については、過去記事「図書館資料保存ワークショップ[図書館に修復室をツクろう!]㉛「カルテ」、そして本の「保存」と「読めるように伝える」」もご覧ください。

図書館員による、1冊の画集の修理の記録をここに完成することができました。

カルテを書き、作業をしながら写真を撮影し、作業の後は自分用のノートに記録し、ここまでのWEB MAGAZINEの原稿を書くにあたっては、撮影した写真と、ノートを見返し、記憶も頼りに文章に起こしてゆく。名前のない(あるかもしれないけど)箇所や作業の細かな工程を、自分以外の誰かにも理解できるようになっているかどうかと頭をひねり、眉間にしわを寄せながら文章にし続ける。やがて、作業時のノートも月日がたった後から見返しても分かるようにと思うようになり、記録にも力が入りました。

そして、最後にカルテを仕上げる。

この反復に次ぐ反復に向き合うことが、間違いなく自分にとって修理を身に付ける大きな力になったと思います。

修理の依頼者に、細部を見せ、何を使ったか、どのような思いで材料を選んだかを説明しました。

あんなに埃だらけで長年放置されていた本が、こんな風に生まれ変わるとは。元の持ち主が今頃あちらの世界で喜んでいるだろう、と言っていただけました。

依頼者は、実は私の父です。父は画家で、学生時代から師事していた油絵の師匠が生前使われていた画集類を形見分けしてもらったのです。今回修理した画集はその中の一冊でした。

3年もじっくり向き合わせてくれた協力的な依頼者の存在もここに記しておきたいと思います。

資料保存ワークショップ番外編「修理の日」画集の修理の記録 は、このVol. 16を持って完結となりますが、今後も本の修理や製本、その周辺の話を綴っていけたらと思います。

続けてご覧くださったみなさま、ありがとうございました。

修理した図書:「 Clavé Pierre Seghers(Bibliothèque d’art hispanique)Éditions Poligrafa, c1971 」

NII書誌ID(NCID):BA26233085

※ここでご紹介することは、図書館の現場で行うのに適した修理方法では無いかもしれません。

使用した洗剤や薬品を含んだ材料が経年で本自体にどのような影響を及ぼすかは正直予測できません。

そんな方法もあるのか~といった感覚でご覧ください!とお伝えしておきます。

修理の依頼者には承諾を得た上で実験させてもらっています。

資料保存WS

永田 千晃

これまでの記録はこちら。

・Vol. 1

2022年6月4日(土)

本文と表紙を外し、本文の綴じ糸を切り、全ページをばらしてクリーニング。

https://letterpresslabo.com/2022/06/15/kulpcws-column67/

・Vol. 2

2022年7月2日(土)

弱アルカリ性のお掃除シートと弱アルカリ性洗剤(希釈)を使った表紙クロスの汚れ落とし比較。

https://letterpresslabo.com/2022/08/15/kulpcws-column69/

・Vol. 3

2022年11月5日(土)

塩素系漂白剤を使った画集の表紙についたカビやフォクシングと思われるシミの部分的漂白実験。

https://letterpresslabo.com/2022/12/15/kulpcws-column73/

・Vol. 4

2023年1月7日(土), 2月4日(土)

Vol. 3の実験を活かして本番!塩素系漂白剤を使った画集表紙裏表紙のクロス漂白とリンス

https://letterpresslabo.com/2023/02/15/kulpcws-column75/

・Vol. 5

2023年4月1日(土)

印字のある背表紙クロスの漂白

https://letterpresslabo.com/2023/04/15/kulpcws-column77/

・Vol.6

2023年5月6日(土)

元の表紙に収まるか?綴じ直しの綴じ方と使用する糸の寸法確認

https://letterpresslabo.com/2023/06/15/kulpcws-column79/

・Vol.7

2023年7月15日(土)

背表紙内側に着いた寒冷紗?とそこについた硬化したボンドの掃除とその道具について

https://letterpresslabo.com/2023/08/15/kulpcws-column81/

・Vol. 8

2023年9月9日(土)と10月7日(土)

かがり台を使って綴じる!

https://letterpresslabo.com/2023/10/15/kulpcws-column83/

・Vol. 9

2024年1月13日(土)と2月10日(土)

かがり台から外して背固めをする

https://letterpresslabo.com/2024/02/15/kulpcws-column87/

・Vol. 10

2024年3月2日(土)と4月6日(土)

背固めの仕上げと花布用の革削ぎ練習

https://letterpresslabo.com/2024/04/15/kulpcws-column89/

・Vol. 11

2024年5月11日(土)と6月8日(土)

削いだ革で花布作り

https://letterpresslabo.com/2024/06/15/kulpcws-column91/

・Vol. 12

2024年7月13日(土)と8月10日(土)

本文への花布と寒冷紗の接着と表紙のみぞ裏のボンドを剥がす

https://letterpresslabo.com/2024/08/15/kulpcws-column93/

・Vol. 13

2024年10月5日(土)

みぞの裏と天地のクロス裂け目を和紙で補強する

https://letterpresslabo.com/2024/10/15/kulpcws-column95/

・Vol. 14

2024年11月16日(土)

「地(天)」の背~みぞにかけてのへりの部分を革で包む

https://letterpresslabo.com/2024/12/15/kulpcws-column97/

・Vol. 15

2024年12月14日(土)と2025年1月18日(土)

本文と表紙の合体

https://letterpresslabo.com/2025/02/15/kulpcws-column99/